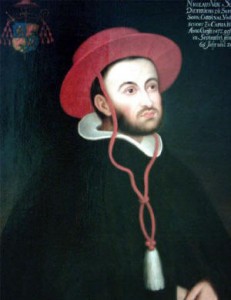

Le cardinal Aleandro incarne l’esprit de la renaissance. Prodigieusement doué, bourreau de travail, il parle cinq langues dont le latin, le grec, l’hébreu, le chaldéen et l’arabe. Ami personnel d’Aldo Manuzzio et membre de l’académie Aldine, il est également celui d’Erasme. Il enseigne pendant cinq ans à l’Université de Paris où il fait découvrir l’enseignement du grec et de l’hébreu. Il est nommé préfet de la bibliothèque Sixtine à Rome puis nonce du pape Léon X auprès de Charles Quint pour obtenir la condamnation de Luther par le Saint Empire Romain Germanique (Edit de Worms). Cet homme d’immense savoir, confronté à Luther, qu’il va chercher à abattre, va appuyer de toutes ses forces une réforme de l’Eglise.

Girolamo Aleandro naît à La Motta, petite ville à 48 kms à l’est de Trévise, sur la rivière Livenza, le 13 février 1480[i]. Son père est, d’après Aldo Manuzzio, un grand philosophe et un excellent médecin. Sa mère, Bartolomea Antonelli dei Bonfigli, est d’une noble famille de Venise[ii].

Il passe sa jeunesse à La Motta, entouré de l’affection de ses parents. Il est déjà sans doute d’une santé précaire. Ce n’est qu’en 1493, qu’il part à Venise pour y faire ses études. Son père l’a confié à l’un de ses parents, Andrea Borello, qui fait bientôt banqueroute. Il commence à suivre les enseignements de Petronillo de Rimini. Mais il tombe malade et il doit rentrer s’aliter à la Motta, à la fin août 1494. Cette même année, l’humaniste Paolo Amalteo est venu enseigner à la Motta. Girolamo le suit quand il part à Pordenone (vingt-six kms au nord de la Motta), début 1495. Girolamo reste là une année heureuse au terme de laquelle il a fait tellement de progrès, qu’il est en mesure d’enseigner les auteurs classiques devant un auditoire de laïques et de religieux.

Il est à Venise en 1496. Il perd sa mère l’année suivante, ce qui le laisse dans une affliction profonde. A Pâques 1497, il l’emporte devant le vieux maître de la Motta, dans une discussion publique avec ce résultat paradoxal que, contre sa volonté de partir étudier le grec, on le retient, à la Motta pour y prendre la place de son compétiteur malheureux. Il reste là environ deux ans, jusqu’en 1499.

Puis, il apprend l’hébreu. Depuis l’édit d’expulsion des Juifs de 1492, par les rois catholiques, en effet, de nombreux Juifs se sont expatriés. Un Juif de Leon, Mose Perez, s’était réfugié en Vénétie. Son oncle maternel l’adresse à Girolamo, qui lui donne l’hospitalité en juillet 1498. En contrepartie, Mose Perez lui enseigne l’hébreu, langue dans laquelle il fait, en sept mois à peine, des progrès stupéfiants. Mais la commune s’est alarmée : en janvier 1499, elle a publié un édit interdisant de recevoir des Juifs : Mose Perez doit partir. Mais peu après, ce dernier se convertit au catholicisme, avec pour parrains le frère de Girolamo et le Podesta de la Motta.

Entre temps, Girolamo est parvenu à apprendre le grec, qu’il maîtrise suffisamment pour lire dans le texte original, les écrits d’Hippocrate et les expliquer à son père. Il fait deux nouveaux séjours à Venise en 1500 et 1501. Il s’est lié d’amitié avec Maffeo Lioni, qui l’a accueilli chez lui, près de San Giovanni Chrisostomo.

En 1501, son père meurt. Son jeune frère est parti du côté Ferrare avec l’héritage maternel, qu’il a dilapidé en quelques mois. Aleandro, malade, part pourtant à sa recherche et le trouve enfin, dénué de tout, et le ramène à Venise. Ayant trouvé des conditions intéressantes pour aller étudier à Padoue, il part dans cette ville où il est hébergé par Angelo Leonini, évêque de Tivoli et nonce d’Alexandre VI. Ce dernier lui propose de devenir le secrétaire du duc de Valentinois, Cesare Borgia. Mais le projet ne se réalise pas. Quelques semaines après, le nonce expédie le jeune homme en Hongrie, porter une grosse somme de plus de treize mille ducats à Segna en Croatie, pour le compte d’Alexandre VI. Girolamo s’acquitte de cette mission et revient à Venise fin décembre 1501.

Aldo Manuzzio et l’académie Aldine

Mais à la suite de ce voyage, il tombe gravement malade et va s’aliter à La Motta pendant plusieurs mois. Il retourne à Venise en 1502. Ses concitoyens l’honorent alors d’une marque particulière d’estime en l’élisant parmi les dix conseillers de la ville. Pour vivre, il doit donner des leçons à Marino Grimani, neveu du richissime cardinal Domenico Grimani. C’est au cours de ce séjour qu’il fait la connaissance d’Aldo Manuzzio et de l’académie Aldine.

En 1495, Aldo Manuzzio a installé son imprimerie à Venise, près de l’église Sant’Agostino (voir sur ce Blog l’article sur Pietro Bembo : la religion de l’amour). Il s’est lancé dès 1495, dans la publication des écrits d’Aristote dont un certain nombre de versions circulent en latin, mais qui n’ont pas encore faire l’objet de publication en grec. L’entreprise s’avère incroyablement difficile car les manuscrits sont souvent illisibles, défigurés par l’ignorance des copistes, mutilés et défigurés.

Venise était alors le port européen où aboutissaient tous les réfugiés byzantins, après la conquête de Constantinople par les Turcs. Aldo n’a que l’embarras du choix pour recruter parmi eux, les plus savants lettrés pour collecter et comparer divers manuscrits du même auteur et sélectionner l’écriture la plus probable de l’auteur. Ce groupe de savants érudits va former en 1500, d’après le nom que lui décerne Aldo lui-même, l’Aldi Neoacademia, ou l’académie Aldine.

Ce groupe de savants qui entourent Aldo Manuzzio donne à son activité d’imprimeur une renommée mondiale car les érudits de tous les pays attendent désormais chacune de ses éditions exécutées avec un soin typographique et une homogénéité de la ponctuation, inconnus jusqu’alors. La langue parlée au sein de l’académie est le grec ancien, exclusivement. Parmi le cercle de savants qui gravitent autour de l’imprimerie, il y a Scipione Carteromachus, qui enseigne le grec à Girolamo. Le savant a reconnu les exceptionnelles qualités de son élève et il le présente à Aldo, qui, aussitôt, le prend parmi ses correcteurs. Très vite Girolamo surprend son monde par ses éminentes qualités intellectuelles et Aldo lui dédie, en 1504, sa première édition de l’Iliade et de l’Odyssée avec la dédicace suivante :

« Cest sous ton nom, mon cher Aleandro, que l’Iliade et l’Odyssée d’Homère, vont sortir de notre nouvelle académie. Cette dédicace n’a pas pour but de t’exciter à étudier les belles lettres. C’est au frein plutôt qu’à l’éperon, qu’il faudrait recourir.

« Mais je veux ainsi faire connaître à tous ma grande affection pour toi à cause de ta belle et divine intelligence, de ta science et des nombreuses langues que tu possèdes. Tu n’as pas encore atteint vingt-quatre ans et, déjà, tu excelles en grec et en latin, et tu n’es pas moins habile en hébreu.

« Maintenant, tu t’appliques avec une telle ardeur au chaldéen et à l’arabe que, bientôt, tu seras un sujet d’admiration, pour avoir cinq intelligences à ta disposition, puisque, déjà, tu en possèdes trois, ce dont se glorifie le grand Ennius. (…)

« Je passe sous silence tes connaissances en musique, en mathématiques, dans tous les arts libéraux et cette recherche fiévreuse de la science universelle à laquelle tu te consacres maintenant nuit et jour à Padoue, en communauté d’affection et de sentiments avec le jeune patricien Maffeo Lioni, si bien doué et si amoureux des belles lettres.

Mais ce qui est surtout digne d’éloges, c’est la pureté de tes mœurs et tes sentiments si chrétiens… ».

Dans le petit cercle de savants qui entourent l’imprimeur, la personnalité d’Aleandro, un travailleur acharné, qui touche par lui-même, à tous les domaines de la connaissance, a fait, à l’évidence très forte impression sur son entourage.

Le 12 juin 1504, Aleandro est retourné à Padoue, avec Maffeo Lioni, pour y apprendre la philosophie. Tandis qu’à Florence, on admirait Platon, à Padoue, on se passionnait pour Aristote. Aleandro étudie le grec avec ardeur auprès de Marc Musurus et la philosophie d’Aristote, avec Pietro Pomponace. L’enseignement de ce dernier, prône alors l’immortalité de l’âme. Peu enclin à l’idéalisme, Aleandro assimile le caractère ferme et pratique du système d’Aristote : du bon sens, peu de tendance aux spéculations élevées, des idées précises, telles seront désormais les caractéristiques de son esprit.

Dans les premiers mois de 1507, Aleandro qui a travaillé nuit et jour, et encore davantage pendant ses vacances, a définitivement quitté Padoue, pour s’installer à Venise.

Aleandro et Erasme à Venise

Dans les premiers jours de 1508, Erasme de Rotterdam, arrive chez Aldo pour y publier une seconde édition de ses Adages, la première ayant été éditée à Paris, en 1500, chez Jean Philippi. Mais l’imprimeur français a tellement dénaturé son texte qu’Erasme souhaite contrôler lui-même et cette seconde édition doit être, véritablement, un livre nouveau. Erasme trouve en Aleandro le plus aimable des collaborateurs et des assistants et une étroite familiarité s’installe bientôt entre eux. Erasme a beaucoup d’admiration pour la science et les connaissances très vastes d’Aleandro.

La conversation d’Erasme ouvre à Aleandro de nouvelles perspectives : il évoque devant ses yeux éblouis la France, aux nombreux esprits distingués, qui soupirent après la renaissance des lettres. L’université de Paris compte plus d’étudiants que jamais mais elle perd de sa puissance et de sa grandeur parce qu’elle est incapable de satisfaire aux nouvelles aspirations.

Aleandro est surexcité : il songe à porter à Paris le flambeau des belles lettres. Aussitôt, Erasme le met en contact avec ses amis à Paris et lui aplanit les difficultés. Aleandro commande à Aldo trois caisses de livres pour être expédiées à Paris et le lundi de Pâques (24 avril 1508), il quitte Venise.

Il arrive à Paris le 4 juin 1508, avec Maffeo Lioni, Leonardo Venier, un autre patricien de Venise et le padouan Lodovico Braga.

L’Université de Paris

La grande différence entre la plupart des Universités italiennes et l’Université de Paris, c’est que chacune des premières pouvait s’enorgueillir d’humanistes célèbres, parmi les professeurs et l’enseignement des belles lettres y occupait le premier rang.

A l’Université de Paris par contre, la culture des lettres était pratiquement absente. Les principales personnalités y étaient des théologiens et des philosophes. Au début du XVIème siècle, l’étude directe des auteurs latins périclitait. Et l’enseignement lui-même était trop tôt interrompu. A onze ou douze ans, l’enfant avait fini ses études de grammaire et passait à la logique, qui allait occuper le plus clair de son temps. La logique était alors l’art des arts et les écoliers ne connaissaient d’autre exercice que la dispute.

A partir de 1470, un timide renouveau s’était fait sentir grâce à l’installation d’une imprimerie dans l’enceinte de l’Université, qui avait aussitôt publié des livres en latin. Le grand humaniste et lettré de Bologne, Filippo Beroaldo (1453-1505), attiré par la réputation de l’Université de Paris, vient y enseigner pendant quelques mois la littérature latine, en 1477. A partir de 1489, Fausto Andrelini fut professeur d’éloquence, de poésie et de mathématiques à la Sorbonne. Deux autres italiens obtinrent, la même année, le droit d’enseigner les lettres latines : Cornelio Vitelli et Girolamo Balbi.

Peu nombreux étaient, du côté français, les enthousiastes de la première heure, pour les lettres classiques : le théologien et recteur de l’Université, Guillaume Fichet, son élève, le poète Robert Gaguin, général des Trinitaires, Guillaume Tardif, notamment. Les premières guerres d’Italie firent beaucoup pour développer l’engouement pour les belles lettres. Robert Gaguin jouissait d’un grand crédit à la cour de Charles VIII, de même que Paul Emile de Vérone, que Louis XII combla de faveurs. Mais ces quelques rares humanistes précurseurs, favorisés par la grande aristocratie, n’avaient aucune influence sur les programmes universitaires.

L’enseignement du grec et des langues orientales était devenu indigent, malgré plusieurs tentatives pour y remédier. En 1312, un décret pontifical avait décidé de la création de chaires de langues grecque, hébraïque, arabe et chaldéenne, dans les universités de Paris, Oxford, Bologne et Salamanque. A la fin du quinzième siècle, aucune de ces langues n’était enseignée à l’Université. L’enseignement du grec et de certaines langues orientales, n’était plus guère pratiqué que chez les religieuses de Saint-François et de Saint-Dominique.

Le premier grec à venir s’établir à Paris, est Georges Hermonyme de Sparte, qui s’établit à partir de 1476. Mais s’il parle le grec, il est loin d’en connaître autant qu’il devrait, pour l’enseignement du grec classique : ses premiers disciples, Guillaume Budé et Jean Reuchlin, ne seront pas dupes. Hermonyme va se reconvertir très vite dans le métier de copiste et de libraire…

En 1495, Charles VIII avait ramené d’Italie, Janus Lascaris qui se lie d’amitié avec Guillaume Budé. Mais ce grand spécialiste de la littérature grecque n’enseignera jamais à l’Université et Louis XII va bientôt l’utiliser comme diplomate, dès 1503.

Ce n’est qu’en 1507, un an avant l’arrivée de Girolamo Aleandro, que le français François Tissard, revient d’Italie, plein d’enthousiasme pour la langue grecque qu’il se met à enseigner à l’Université, en même temps qu’il fait éditer des livres grecs. Mais l’arrivée de Girolamo Aleandro à Paris, contraint François Tissard à se retirer.

De sorte que le véritable fondateur de l’enseignement du grec ancien, de l’hébreu et des lettres latines, à l’Université de Paris, et son plus brillant professeur, reste Girolamo Aleandro.

Aleandro est très courtoisement accueilli grâce à la lettre d’introduction d’Erasme et à la réputation universelle de l’académie Aldine. Il se lie avec Guillaume Budé et Lefèvre d’Etaples (voir sur ce Blog L’évangélisme : une tentative avortée de conciliation). Mais Aleandro ne se presse pas de commencer ses enseignements. Guillaume Budé lui-même, l’en dissuade : il n’aura pas de public prêt à payer. D’autre part, il lui faut des livres, pour accompagner ses enseignements.

Ceux qu’il a commandés à Aldo, arrivent, heureusement, le 2 septembre 1508. Mais les enseignements d’Aleandro resteront contenus dans la sphère privée jusqu’en 1509, jusqu’à l’édition, par l’imprimeur Gourmont, le 30 avril 1509, des Opuscules de Plutarque. Ce n’est donc qu’en octobre 1509, que son enseignement du latin, du grec et de l’hébreu, a commencé réellement. Aleandro a mis à profit ce délai pour procéder à son propre avancement en travaillant avec acharnement. Au bout d’un an à Paris, il est déjà bachelier et trois plus tard, il sera reçu docteur es-arts.

Aleandro va enseigner pendant un mois à Paris. Mais une épidémie de peste qui survient, l’oblige à partir à Orléans, le 8 décembre 1510. Il a été appelé à Orléans par Pyrrus d’Angleberme, le recteur de l’Université d’Orléans, qui a été formé aux belles lettres par Erasme et par Paolo Emilio de Vérone. Il a offert à Aleandro de l’héberger chez lui, de lui offrir un domestique, de toucher vingt écus pour quatre mois et de prendre en charge ses frais de transport de livres.

Aleandro trouve à Orléans des élèves choisis, honorables, exerçant des fonctions importantes, qui paient un écu ses enseignements. Il se fera de nombreux amis parmi ses élèves et repartira d’Orléans le 14 juin 1511.

Il revient à Paris le 19 juin 1511, au collège de la Marche à la condition de recevoir trente écus d’or et seize pour son serviteur. Sa seule présence attire les étudiants en nombre : les pensionnaires passent de vingt-cinq à cent quarante. Le matin, il enseignait le grec et l’après-midi, le latin.

L’enseignement d’Aleandro prend très rapidement un éclat extraordinaire. Le 30 juillet, il commence à lire Ausone en public. L’affluence est à son comble. Tous de la plus haute condition : des généraux des Finances, des conseillers, des avocats royaux, des recteurs, des théologiens, des jurisconsultes, des principaux, des régents de toutes les disciplines ; ils sont près de deux-mille à se presser pour l’entendre.

Malgré une chaleur suffocante, tous les auditeurs sont restés immobiles, captivés par le discours du maître. A la fin, un grand silence, puis un tonnerre d’applaudissements, selon le rapport de l’un de ses élèves, Jean Kierher.

Les jours suivants c’est le même empressement. Deux heures avant le cours public, il n’y a plus un siège de libre. Et toujours autant d’auditeurs. Le collège de la Marche est trop étroit. On se déplace au collège de Cambrai.

De mémoire d’homme, aucun professeur n’a produit une telle admiration, comme l’écrit François Vatable, en 1512 : « Jusqu’à notre époque, à cause de l’ignorance du grec, les meilleurs auteurs, la philosophie elle-même, qui est toute grecque, la théologie, sont restées dans les ténèbres et, aujourd’hui encore, dépérissent de vétusté. Mais une providence que j’ose appeler divine, est venue au secours de la république des lettres : elle a poussé vers la France Jérôme Aléandre, homme plein de science, de mœurs très pures, mon professeur vénéré et à qui l’on ne saurait décerner trop de louanges ».

Josse Bade (1462-1535), le célèbre imprimeur rapporte, dans l’épître dédicatoire des Vies de Plutarque : « le premier, tu as appris aux Français à étudier les lettres grecques, et non pas seulement les rudiments comme quelques-uns l’avaient fait avant toi, mais la vraie langue grecque avec ses difficultés et ses beautés. Le premier, tu as fait entendre à des oreilles parisiennes une belle parole latine, en sorte qu’à toi seul, on a pu justement dire, dans un éloge public, que tu étais l’éducateur de tout ce que Paris renfermait de noble et de distingué ».

On vient d’Allemagne pour l’entendre : le frère du duc de Bavière et du comte Louis, électeur palatin, notamment, qui suit ses cours deux années entières.

Les dignités ne tardent pas à affluer. Il est nommé principal du collège des Lombards en 1511. La même année, il est lauréat des poètes et deux fois procureur de la nation d’Allemagne ; le 18 mars 1513, il est nommé recteur de l’Université de Paris, une charge de trois mois, qui n’a jamais été attribuée à un Italien, depuis 1312.

Mais Aleandro se lasse de cette vie de professeur. Il songe à partir en Allemagne. Comme il le dit lui-même à Erasme, auquel il écrit, il ne regrette pas d’être venu en France. Mais sa situation est plus brillante que solide. Il ne touche pas d’appointement régulier. Si son cours est gratuit, l’auditoire est immense. Devient-il payant ? Tout le monde s’enfuit ! De plus, il est souvent malade et il doit interrompre ses enseignements pendant de longs mois où il ne gagne plus rien.

En cinq ans à peine, Aleandro est parvenu à faire rattraper à la France son retard sur l’Italie, qui achevait à cette époque, sa renaissance. Il a procédé à l’édition de tous les ouvrages présents en Vénétie, qui ont été réimprimés à Paris pendant le court laps de temps de sa présence. Il s’est attaché avant tout à populariser et vulgariser, à la manière d’Aldo Manuzzio, l’enseignement du grec, qu’il a laissé ensuite à la responsabilité de ses élèves.

Malgré son opposition et son dédain à l’égard des tenants de l’ancienne scholastique, comme Noël Béda, « de ces mots vides de sens, qui soulèvent le cœur », il est parvenu à ne froisser personne et aucune voix ne s’est élevée contre lui. La raison ? Son amabilité naturelle qui lui attire, à Paris, une faveur universelle.

Aleandro s’est constitué à Paris des amitiés durables, avec Guillaume Budé, notamment et Lefèvre d’Etaples. Mais également avec Guillaume Cop, médecin du roi, traducteur d’Hippocrate et de Galien. Il a des relations très amicales avec les trois imprimeurs, Joss Bade, Gilles de Gourmont et Berthold Rembolt. Il laissera d’autre amis encore qui croiseront sa carrière future : Fausto Andrelini, Louis Ber, le dominicain Guillaume Petit, plus tard évêque de Troyes et confesseur de François 1er, Louis Vivès, le jurisconsulte François Medulla, Josse Clichtove, l’élève de Lefèvre d’Etaples, Michel Boudet, Aumônier de Claude de France.

Il n’aura cependant pas de successeurs immédiats et les réactionnaires avec Noël Béda vont même triompher entre 1520 et 1530. Il faudra attendre une quinzaine d’années encore et la création du Collège de France pour que nombre des anciens élèves d’Aleandro assurent la relève de l’enseignement des lettres classiques en France, le programme de l’Université ne changeant pas, quant à lui, d’un iota pendant toute la première moitié du XVIème siècle, faisant de l’Université de Paris, « la risée des nations étrangères ».

A la fin de 1513, Aleandro dit adieu à l’enseignement et devient le secrétaire de l’évêque de Paris, archevêque de Sens et chancelier du royaume, Etienne Poncher (1446-1524).

Secrétaire de prélats

Il vient habiter chez le chancelier de France le dimanche 4 décembre 1513. Comme secrétaire, sa principale mission est de suivre la cour avec le chancelier : c’est son apprentissage diplomatique. Il rédige souvent des courriers aux monarques étrangers pour le roi Louis XII.

En entrant chez l’évêque, il a refusé d’être appointé. Il espère en fait que ce dernier lui fera attribuer un bénéfice ecclésiastique, comme il le lui a promis à demi-mot. Mais l’évêque a perdu la chancellerie en janvier 1514. Il est moins écouté par le roi. Aleandro se rend compte qu’il n’a aucun espoir d’obtenir satisfaction et donc de stabiliser sa situation personnelle.

Or, six ans plus tôt, à son arrivée à Paris, il avait reçu la proposition, qu’il avait alors déclinée, du prince-évêque de Liège, Erard de la Marck, qui souhaitait relever économiquement sa principauté, ruinée par un demi-siècle de guerres et qui voulait, comme tous les princes de la renaissance, s’affirmer comme un protecteur des Arts et des Lettres. Il se trouve que ce dernier a été appelé à Paris, par Louis XII, qui souhaite le faire intervenir auprès d’Henry VIII d’Angleterre pour négocier la paix avec la France. Aleandro le fait approcher par leur ami commun, François Medulla, qui négocie un accord. Aleandro recevra deux chevaux, deux serviteurs, cent ducats d’or et trois cents ducats chaque année, dans l’attente de recevoir un bénéfice, lui permettant de renoncer à ses appointements. Il accepte.

Etienne Poncher qui n’a jamais cru qu’Aleandro parviendrait à trouver une meilleure place, est décontenancé en apprenant la nouvelle du départ programmé de son protégé. Il lui offre alors la pension qu’il lui avait refusée. Mais il est trop tard. Aleandro s’est engagé auprès du prince-évêque. Il reconnaîtra plus tard que, s’il avait reçu plus tôt cette offre de pension, il n’aurait jamais quitté le service de Monseigneur Poncher.

Le 9 décembre 1514, Aleandro arrive à Dinant et, le 23 décembre, à Liège. Il fait un temps épouvantable. Aleandro tombe malade. Le prince-évêque est parti reconnaître ses bonnes villes et ses forteresses, qu’il fait réhabiliter, une à une. En janvier, il est parti au sacre de François 1er et il restera absent jusqu’en mai, ayant prolongé son séjour pour obtenir le soutien du roi de France à l’obtention de son chapeau de cardinal. Aleandro reste en correspondance étroite avec lui et il est son homme de confiance à Liège. Il flatte habilement son protecteur en sachant lui parler de son rêve de toujours : devenir cardinal.

Mais Aleandro s’avère également un ministre compétent et là comme ailleurs, un bourreau de travail. Il mène toutes les affaires de la principauté de front « comme un homme vieilli dans la gestion des affaires civiles et religieuses ».

Ce dévouement et l’efficacité de son action sont largement récompensés. En juin, il est nommé chanoine tréfoncier de Saint-Lambert, en août, chancelier de la principauté, à la fin de l’année, prévôt de la collégiale Saint-Pierre, la première des sept collégiales de Liège, en mars 1516, prévôt de Saint-Jean l’Evangéliste. Et l’évêque continue de lui verser ses appointements : il dispose maintenant de plus de mille ducats d’or de revenus annuels.

Bientôt, l’évêque confie à son protégé une mission d’importance, qui sera le point de départ de la carrière d’Aleandro : défendre le diocèse de Liège auprès de la cour de Rome. Erard de la Marck s’est rendu compte qu’un lettré et humaniste comme Aleandro y sera beaucoup plus efficace que n’importe lequel de ses serviteurs pour tenter d’y obtenir pour lui, le chapeau qu’il convoite.

Représentant à Rome du prince-évêque de Liège

Passant par Paris où il rencontre Louise de Savoie et François 1er, il arrive à Rome le 17 juin 1516, avec quatre serviteurs et suffisamment d’argent pour faire bonne figure. Il est immédiatement accueilli dans les milieux humanistes.

Comme le raconte l’histoire de Léon X par Jean Marie Audin[iii], « A Rome vivait un Allemand du nom de Jean Goritz, qui exerçait l’office de juge, et dont la maison était le rendez-vous de toutes les célébrités. A certains jours de l’année, à la fête de Sainte—Anne entre autres, il donnait un repas splendide auquel il invitait les artistes, les prélats, les étrangers de distinction. Le repas achevé, les convives se rassemblaient dans les jardins contigus à la maison, et alors commençaient, sous la présidence de Bembo ou de Sadolet, et quelquefois de Goritz lui-même, des lectures sur divers sujets littéraires ».

Un mois après son arrivée, il est déjà reçu par Jean Goritz. Il y rencontre Paolo Bombasio, secrétaire du cardinal Pucci, Celio Calcagnigni, Colocci, Gilles de Viterbe, grand spécialiste de l’hébreu, Christoro Marcello, archevêque de Corfou et Janus Lascaris, venu diriger le collège ouvert par Léon X sur le Quirinal.

Il devient également l’ami et le protégé d’Alberto Pio, prince de Carpi, qu’il a bien connu à Venise, car ce dernier fait partie des premiers élus de l’académie Aldine. En outre, Alberto Pio connaît La Marck. C’est donc tout naturellement qu’ils se rencontrent.

Mais Aleandro ne parvient, pas plus que ses prédécesseurs à obtenir le chapeau pour son maître. En effet, Léon X avait accordé à François 1er le choix d’un cardinal. Le grand ami d’enfance du roi, le sire de Fleuranges (le futur Robert III de la Marck, duc de Bouillon, prince de Sedan et maréchal de France), s’était vu remettre, pour son oncle, Erard, la dépêche de Léon X. Mais François 1er a joué double jeu et a recommandé l’archevêque de Bourges, Antoine Bohier qui est nommé. Aleandro achète un secrétaire de Bembo et réussit à se procurer le double de la lettre du roi de France, qu’il expédie à son maître.

Le prince-évêque ne décolère pas. Aleandro a-t-il réellement pris le parti de son maître ou a-t-il cherché d’abord à assurer la promotion de sa carrière personnelle ? Il s’en prend à Aleandro et lui réclame un compte sur ses dépenses à Rome du 16 mars 1516 au 15 septembre 1517 auquel Aleandro répond point par point.

L’entrée d’Aleandro au service du cardinal Jules de Médicis est une occasion supplémentaire de récriminations amères de la part d’Erard de la Marck. Mais Aleandro sait trouver la note juste. Il fait valoir à son maître qu’il peut davantage l’aider là où il est et que la faveur dont il jouit récompense le serviteur autant que le maître, ce qui désarme un peu le prince-évêque. Mais Aleandro est las de se battre pour récupérer ce qui lui est dû et que lui refuse désormais son maître. Il est pris à la gorge par ses difficultés financières et il cherche à trouver d’urgence, une situation stable.

Le double jeu de François 1er a rejeté La Mark dans le camp impérial. Le prince-évêque a fait allégeance à Charles Quint fin avril 1518, devenant l’ennemi irréductible de François 1er et de Léon X qui n’avait pas pardonné au prince-évêque de s’être opposé avec véhémence à une levée d’un décime ordonné par le pape sur les biens de l’Eglise pour la guerre contre les Turcs. Mais Charles Quint fait pression sur Léon X et il obtient ce que François 1er n’est pas parvenu à obtenir, le chapeau pour Erard de la Marck. Le 9 août 1520, ce dernier était nommé cardinal « in pectore » et ce n’est qu’un an plus tard, jour pour jour, que sa nomination est confirmée.

Toute sa vie, Aleandro va gérer à Rome, les intérêts du prince-évêque, avec lequel ses relations quoique devenues d’égal à égal, seront toujours empreintes d’amitié et de déférence.

Au service des Médicis

Aleandro, qui souhaite faire carrière dans son pays, à Rome, a demandé à Alberto Pio, de le présenter au Secrétaire d’Etat du Vatican, le cardinal Jules de Médicis, au service duquel il cherche à entrer.

Le retour du cardinal Jules ne tarde guère, preuve sans doute que des échanges préalables avaient eu lieu et, dès le 2 décembre 1517, Aleandro est nommé secrétaire de Jules de Médicis. Il rencontre alors les deux conseillers de Jules de Médicis : Schomberg, allemand et archevêque de Capoue et Jean Matthieu Giberti, évêque de Vérone, dont il va devenir l’ami inséparable.

Ce poste de secrétaire n’est, pour Aleandro, qu’une étape de courte durée, car, le 27 juillet 1519, meurt le préfet de la Bibliothèque Sixtine, le dominicain Zénobi Acciajuoli et Léon X, sur la recommandation de son secrétaire d’Etat, choisit Aleandro pour lui succéder.

A l’époque, la responsabilité du poste est double : la bibliothèque pontificale d’une part et les archives d’autre part.

Dès sa prise de fonction, Aleandro fait réparer les toitures et il obtient de Léon X, de faire placer des vitraux aux fenêtres, pour abriter les livres de la pluie et peut-être aussi, de la lumière. Il procède, pour la première fois, à l’inventaire des manuscrits grecs qui sont au nombre de quatre cent cinquante.

Sixte IV, en vue d’assurer la conservation des archives les plus importantes du Saint-Siège, ordonne qu’elles soient déposées au château Saint-Ange. Il a chargé Urbano Fieschi, des comtes de Lavagna, protonotaire et référendaire apostolique, d’en faire faire une copie en bonne forme : cette copie, en trois immenses volumes, est placée au château, à côté des pièces originales. Le nouveau dépôt a pour premier conservateur le Crémonais Bartolomeo Platina, qui remplit déjà les fonctions de bibliothécaire à la Vaticane.

Après une année seulement à la bibliothèque Sixtine et aux archives pontificales, le pape Léon X confie à Aleandro une mission diplomatique d’une grande importance, celle de porter à l’empereur récemment élu, Charles Quint, la bulle « exurge Domine » qui condamne Martin Luther.

Les quatre-vingt-quinze thèses de Luther

Le 31 octobre 1517, le docteur Martin Luther, de l’ordre des Augustins, appose quatre-vingt-quinze thèses sur la porte principale de la chapelle du château de Wittemberg. Tout en reconnaissant l’autorité du pape, Luther s’élève contre le commerce des indulgences et prône une théorie de la justification par la foi qui s’oppose frontalement à la justification par les œuvres, prônée par l’église.

L’Église catholique enseignait[v] que l’homme pouvait se sauver par de bonnes actions, par le jeûne, par des châtiments corporels, par des pèlerinages, en adorant les saints et les reliques et en priant ».

C’est dans un épître de l’apôtre Paul que Luther lit et adopte l’idée que l’homme ne pouvait être sauvé par ses propres mérites mais seulement par la grâce de Dieu.(Epitres aux romains 7,22-25 et 14, 7-12). De plus, Luther estime que le pape peut se tromper : il n’est pas infaillible. Il réfute donc le pouvoir spirituel du pape, son infaillibilité et celle des conciles. Il pense que seule la bible fait autorité car elle rapporte les paroles-mêmes du Christ.

En rédigeant ses thèses, Luther pensait n’engager qu’une simple dispute théologique comme il s’en produisait si souvent. Le tort de l’Eglise fut de ne pas prendre immédiatement au sérieux cet événement.

Car, en remettant en question le pouvoir des papes sur les croyants, Luther trouvait un écho particulièrement puissant dans la population allemande, très hostile aux Italiens, au haut clergé, et aux papes, qui s’étaient davantage manifestés par leur vie dissolue, depuis plus d’un siècle, que par leurs qualités morales. Il y a à l’époque en Allemagne, un immense besoin de renouveau spirituel et moral. Les thèses de Luther ont un air de vérité qui emporte naturellement l’adhésion.

Après avoir tergiversé et laissé, imprudemment, les passions s’exercer entre adversaires et partisans de Luther, le pape Léon X se décide à retrancher Martin Luther de la communauté des croyants. Le 15 juin 1520, il lance contre lui la bulle « exurge Domine », préparée par le cardinal Accolti et longuement discutée dans une commission de cardinaux, de théologiens et de juristes. La bulle dresse la liste des erreurs de Luther, condamne les ouvrages dans lesquelles elles se trouvent et ordonne de les brûler publiquement. Très habilement cependant, le pape revient sur tout ce qu’il a dit en laissant à Martin Luther un délai de soixante jours pour se soumettre à partir de la date de promulgation de la bulle.

Une fois la bulle publiée à Rome, il fallait la publier en Allemagne et la mettre à exécution dans un pays où les passions commençaient à se déchaîner. On ne pouvait douter de l’appui de l’empereur Charles Quint. Mais l’empereur serait-il obéi de ses sujets quand ses deux prédécesseurs, Frédéric et Maximilien, n’y étaient jamais parvenus ?

Car si Charles Quint pouvait compter sur les territoires soumis directement à son autorité (l’Autriche et les provinces en dépendant et le Wurtemberg, récemment cédé par la ligue de Souabe), chaque principauté, chaque électeur impérial, chaque ville allemande, jouissait d’une indépendance presque absolue. Pour promulguer la bulle en Allemagne, le pape Léon X fait le choix de deux hommes énergiques : Johannes Eck est chargé de la publier dans les provinces de l’empire et Girolamo Aleandro est chargé de la porter à l’empereur pour la diète qui suivrait le couronnement.

Johannes Eck (1486-1543) est professeur de théologie, chancelier de l’Université d’Ingolstadt et inquisiteur pour la Bavière et la Franconie. Cet homme instruit, ami des humanistes, jeune encore, s’est opposé à Luther. Il a publié sous le nom « Obélisques », une réfutation des thèses de Luther et il a participé à la dispute de Leipzig au mois de juillet 1519, avec Martin Luther, Andreas Karlstadt et Philip Melanchton.

Eck s’en était sorti avec brio mais la foule avait pris le parti de Martin Luther. Aussitôt après, Eck s’est rendu à Rome où il a alerté le pape et il a été pour beaucoup dans le changement qui s’est produit à la Curie et la bulle « exurge domine » en résultant.

Eck n’était peut-être pas l’homme idoine pour exécuter cette mission car il pouvait être taxé de chercher une revanche personnelle contre Luther. Il commence la publication de la bulle, fin septembre. Le 3 octobre, il l’expédie à Pierre Burchard, recteur de l’Université de Wittemberg. L’Université objecte des vices de forme et refuse de la publier. Les Universités de Leipzig et d’Erfurt où Eck se présente, refusent également de la publier. Dans toute l’Allemagne du sud, seuls les évêques d’Augsbourg et d’Eichstadt, la publient. Partout ailleurs, elle est rejetée.

Pourquoi Aleandro a-t-il été choisi pour une telle mission auprès de l’empereur par Léon X ? Essentiellement parce qu’il a tiré la sonnette d’alarme, en arrivant en 1516 à Rome, sur la situation de l’Eglise dans l’empire. Et puis, Aleandro n’est-il pas le meilleur ami d’Erasme, dont la gloire est alors au firmament ?

En choisissant Aleandro, le pape ne sait pas alors, qu’il plaçe sa confiance dans l’homme qui incarnerait, au cours des vingt années suivantes la lutte contre la réforme protestante et l’un des plus ardents promoteurs de la réforme catholique.

Nonce apostolique auprès de Charles Quint et inquisiteur spécial contre Luther

Aleandro a pour instructions d’obtenir de l’empereur la publication de la bulle et son exécution dans tous les pays du Saint-Empire. Il a reçu tous pouvoirs de lutter contre Luther et ceux qui l’ont suivi et de ramener ce dernier à l’obéissance de l’Eglise. Il doit se garder d’empiéter sur les attributions de Johannes Eck et obtenir de l’empereur, qui a juré de protéger l’Eglise lors de son sacre, à exhorter toutes les principautés allemandes à mettre la bulle en exécution. Il doit veiller à ce que Luther ne puisse venir se justifier devant l’empereur mais il doit lui donner les sauf-conduits nécessaires pour qu’il vienne à Rome, s’il désire être entendu. Il doit enfin, n’avoir aucun secret pour Caracciolo, le nonce permanent du Saint-Siège auprès de l’empereur.

Le 27 juillet 1520, Aleandro part rejoindre Charles Quint aux Pays-Bas.

Charles Quint à 15 ans par Barend Van Orley huile sur toile 0,360×0,26 Musée de Brou Inventaire du Louvre

On le retient en France quelques temps car, bien que la guerre ne soit pas encore déclarée, les tensions entre la France et l’Empire, sont très vives. Mais il est autorisé à repartir pour Anvers, où il arrive fin septembre. Deux jours après, le prince-évêque et cardinal in-pectore, La Marck, l’introduit auprès de l’empereur. Les principaux ministres assistent à l’entretien, notamment Gattinara et Chièvres, mais également le nonce Caracciolo.

L’empereur, qui n’est âgé que de vingt ans, écoute Aleandro et jure de protéger l’Eglise, fût-ce au péril de sa vie. Il confie à La Marck, Gattinara et son médecin, Luigi Marliano, le soin de traiter de l’affaire de Luther avec le nonce. Le jour même, il signe un édit commandant de saisir et brûler les livres hérétiques. L’application de la bulle aux Pays-Bas est de bon augure pour les autres principautés de l’Empire. Le 8 octobre, plus de quatre-vingt livres sont brûlés à Louvain et le 17 octobre, a lieu une exécution identique à Liège.

Le 22 octobre, Aleandro assiste, muet d’étonnement à l’extraordinaire entrée de Charles Quint à Aix la Chapelle et le jour suivant à son couronnement. Mais il est inquiet : comment va-t-il faire pour convaincre les principautés indépendantes de l’empire d’exécuter la bulle. Lorsqu’il a demandé à Charles Quint un édit pour l’Allemagne, l’empereur lui a répondu qu’il ne pouvait pas en publier avant son couronnement.

Albert de Brandebourg et la vente des indulgences

Une question importante demeure : pourquoi l’affaire Luther a-t-elle pris de telles proportions si rapidement alors que ce n’est certes pas la première dispute théologique proposée ? Toute l’affaire vient de l’ambition d’un homme, le prince Albert de Brandebourg, de la maison de Hohenzollern, qui aspire à cumuler deux évêchés très riches et l’archevêché le plus lucratif d’Allemagne, celui de Mayence.

L’archevêché a changé trois fois de titulaire en dix ans, de 1504 à 1514. Et à trois reprises, il a fallu payer le droit de pallium de trente mille florins au pape. Albert de Brandebourg, le nouvel archevêque de vingt-trois ans, a juré à la population de la ville, de prendre en charge les frais. Il n’est cependant pas assez âgé pour obtenir l’archevêché. Il doit obtenir l’accord préalable du pape. Ce dernier a des doutes sur la capacité financière du prélat. Il lui propose d’emprunter la somme.

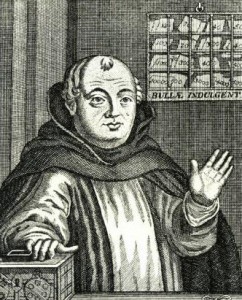

Albert de Brandebourg, qui va devenir cardinal en 1518, se rapproche donc de Fugger, le banquier qui apportera quelques années plus tard cinq cent quarante-trois mille florins d’or a l’empereur, pour financer son élection. Ce dernier exige des garanties. Le prince n’en a pas. On discute et le pape finit par proposer d’autoriser l’évêque à vendre des indulgences pour rembourser son banquier. Tant que son prêt de vingt-quatre mille florins ne sera pas remboursé, le pape percevra la moitié de la vente des indulgences, officiellement, pour financer la construction de la basilique de Saint-Pierre.

Un moine dominicain, Tetzel, se charge de la vente des indulgences en Allemagne. Un représentant de la banque Fugger accompagne le moine. Il récupère, au moment de chaque vente, la moitié pour le pape et le remboursement de son prêt. Le moine, abusant de la crédulité des populations leur jure qu’elles n’ont aucun effort à faire « quand l’argent sonne dans la cassette, l’âme s’échappe du purgatoire« , ne cesse-t-il de répéter.

Ce qui va susciter la ferme opposition de Luther, outragé, qui va tellement faire de bruit autour de cette affaire, que la vente des indulgences baisse brutalement en Saxe, soulevant l’indignation d’Albert de Brandeboug, qui proteste auprès de Léon X. Ce dernier envoie auprès du prince électeur de Saxe, Frédéric III le Sage, un nonce, Karl von Miltitz, porteur de la rose d’or : le prince doit faire cesser les attaques de Luther contre la vente des indulgences. Un compromis est signé entre Luther et le nonce aux termes duquel Luther s’engage à ne plus parler des indulgences, l’église s’engageant de son côté, à faire taire le moine Tetzel et l’archevêque de Mayence. Mais, entre-temps, la disputation de Leipzig, racontée plus haut, a mis le feu aux poudres. La rupture est alors consommée entre le Vatican et Luther.

Négociations avec Frédéric de Saxe

Le 25 octobre, Aleandro arrive donc à Mayence. Il trouve auprès de l’archevêque, nommé cardinal deux ans plus tôt, le plus large soutien.

Il se rend ensuite à Cologne, où il arrive le 28 octobre 1520. Il obtient audience auprès des deux électeurs de Cologne et de Trèves, qui témoignent des meilleures dispositions et qui s’engagent à apporter leur concours pour disposer favorablement le prince électeur de Saxe, à l’égard de la requête de l’Eglise. Il fait procéder, immédiatement à des bûchers des livres de Luther.

A Cologne, Aleandro commence à négocier avec Frédéric de Saxe.

Ce dernier a une très forte position en Allemagne. Pendant l’élection il a su garder sa dignité et il est aujourd’hui très respecté par l’empereur. Le prince se trouvait alors à Cologne : il avait été invité au couronnement de Charles Quint, mais une épidémie de peste le dissuade de poursuivre sa route. Il a alors délégué le prince d’Anhalt pour le représenter.

Frédéric est difficilement abordable. Quoique resté catholique toute sa vie, il se méfie des intentions de Rome qu’il ne juge inspirées que par des passions humaines et un amour immodéré du pouvoir et de l’argent. Il est le plus ferme soutien de Martin Luther, qui, sans lui, aurait très certainement succombé. Après avoir tergiversé, le prince reçoit les deux nonces le 4 novembre. Le discours d’Aleandro est habile, le prince presque convaincu. Il fait répondre par l’évêque de Trente que l’affaire est trop importante pour une décision immédiate. Il ajourne donc sa décision.

Il se trouve qu’Erasme est alors à Cologne, hébergé par le comte Hermann de Neuenahr (1492-1530), d’un comté dépendant de l’électorat de Cologne. Erasme penche pour Luther, à cette époque. Il est interrogé par Frédéric de Saxe et n’ose au départ se compromettre. Poussé dans ses retranchements, il finit par lâcher : « Luther a pêché en deux points : il a touché la couronne des papes et le ventre des moines ». Cette opinion d’Erasme est très convergente de celle du prince électeur, comme du reste, d’une grande majorité d’Allemands.

Frédéric le Sage, au cours de la réunion qui suit avec les deux Nonces, tient un discours dilatoire, dans lequel il fait ressortir la contradiction entre l’attitude de Johannes Eck qui commence à vouloir publier sa bulle dans ses Etats et celle des deux nonces qui viennent en négocier le principe avec lui. Il n’a rien de commun avec Luther, mais les deux nonces sont trop marqués pour être des juges impartiaux. Il est prêt à s’en remettre au jugement de l’évêque de Trèves. Il supplie les nonces de remettre l’affaire à l’avis de juges impartiaux et de ne pas condamner Luther sans l’avoir entendu.

C’est un véritable pied de nez à l’autorité du pape. La réponse habile d’Aleandro ne parvient pas à provoquer une réponse de Frédéric, qui se retire de la réunion. Le lendemain à l’aube, il est reparti en Saxe.

Aleandro retourne quant à lui à Mayence où il souhaite hâter l’exécution de la bulle. Mais il rencontre des difficultés imprévues. Il réitère ses instances le 28 novembre, mais le peuple résiste. Il crie qu’il n’y a pas eu de jugement ni de condamnation de Luther. Aleandro est accueilli par des jets de pierres. On le traite de traître et de canaille. Des poésies circulent qui le ridiculisent. Mais il tient bon et le soir-même, les livres de Luther sont brûlés à Mayence. Le lendemain, Aleandro quitte Mayence pour Worms.

Négociations avec l’empire

Car l’empereur doit venir prochainement à Worms où doit se réunir la diète. Aleandro a bon espoir d’obtenir de Charles Quint un édit pour l’Allemagne. Mais, entre-temps, Frédéric de Saxe a écrit à Chièvres et à Maurice de Nassau, que l’on ne peut pas condamner quelqu’un sans l’avoir entendu. Charles-Quint a donc demandé à ses deux conseillers, d’amener avec eux Luther, à la diète de Worms.

Aleandro peut craindre que l’occasion ne soit trop belle pour passer en jugement Luther, avec une condamnation partielle. Or c’est précisément ce qu’il est chargé, par ses instructions secrètes, d’éviter. Il s’attèle alors à rétablir l’autorité du pape en matière religieuse. Il obtient le 13 décembre une entrevue avec Chièvres où Aleandro développe son argumentation, basée sur le principe de l’autorité des papes. Si Luther veut se rétracter, il peut le faire dès maintenant et venir ensuite à la diète. Chièvres se laisse persuader et lui donne rendez-vous le lendemain, au conseil de l’empire.

La harangue d’Aleandro est habile et très convaincante. Il présente des preuves irréfutables qui emportent l’adhésion sans réserve de tous les participants. Si l’archevêque de Mayence, chancelier de l’empire, avait été présent, l’exécution aurait été immédiate. Mais il n’est pas possible de prendre une décision sans lui. On va donc l’attendre. Après cette délibération, il participe au conseil secret de l’empire, et amène Gattinara (Voir l’article sur ce Blog sur Gattinara) à ses vues. Il va enfin dîner chez La Mark, où il retrouve Chièvres, le frère de Frédéric de Saxe et de nombreux princes. Naturellement la question du jour est évoquée mais Aleandro, qui connaît à fond son sujet, l’emporte brillamment. C’est la journée de tous les succès.

Les bûchers de livres ont fait monter la tension d’un cran en Allemagne. Luther est exaspéré. Le 9 décembre, un bûcher est allumé sur la place de Wittemberg : il y jette les décrétales et la bulle du pape.

Dès le 17 décembre, Charles Quint écrit à Frédéric de Saxe que Luther est excommunié, qu’il doit se rétracter et se soumettre au pape. Il doit soit être assigné à résidence à Wittemberg.

Reste à obtenir l’édit contre Luther, décidé quinze jours plus tôt. Le 29 décembre 1520, un édit sévère est décrété pour tout l’empire, contre Luther et ses partisans. Mais rapidement Aleandro se rend compte qu’il ne lui est pas possible d’obtenir la promulgation du décret.

Car la situation s’est tendue entre l’empereur et le prince-électeur de Saxe. Et Charles Quint ne veut pas indisposer les princes allemands à la veille de la diète. Globalement, depuis son arrivée, le haut clergé a soutenu l’action du pape. Aleandro se rend cependant compte qu’il y a un facteur auquel la Curie à Rome n’a pas été du tout préparée, c’est l’hostilité, la haine même, des Allemands pour l’Italie, pour le Clergé et pour Rome. On acclame Luther comme un saint. Une avalanche de livres nouveaux d’inspiration luthérienne, pleut sur l’Allemagne. Aux yeux des Allemands, le défenseur de la liberté chrétienne, attaquée, c’est Luther.

La rupture entre Aleandro et Erasme

La nomination d’Aleandro dans une affaire aussi sensible, va rapidement provoquer la rupture avec Erasme qui incline contre Rome, à l’époque et avant sa rétractation.

La cause première de l’inimitié qui naît entre les deux hommes, vient de leurs caractères. Erasme est un esprit critique qui essaie de voir tous les aspects d’une question avant de prendre son parti. Aleandro, au contraire, prend des décisions rapides, après un examen succinct.

Cette opposition de caractères prend toute sa mesure, par les missions qui sont celles de ces deux grands intellectuels. Pour Aleandro, chargé d’une mission opérationnelle du pape, il faut d’urgence extirper l’hérésie naissante. Alors que pour Erasme, qui ne fait que penser et réfléchir, l’Eglise a commis des abus qui ont provoqué la colère de Luther. Il convient de discuter avec Luther et ses partisans et non de les exterminer.

Il y a enfin les écrits d’Erasme qui semblent proches des réformateurs. Ce qui a déclenché la colère d’Aleandro est une lettre élogieuse d’Erasme, adressée à Luther le 30 mai 1519, et aussitôt publiée par ce dernier.

Quand il arrive aux Pays-Bas, en septembre 1520, Aleandro, pénétré de ses instructions, pense que tout doit plier devant l’autorité de Rome. Il ne peut ni supporter l’attitude d’Erasme, ni cacher qu’il la réprouve. De son côté Erasme, est sans doute secrètement vexé de voir le jeune intellectuel de Venise, métamorphosé en ministre tout puissant du pape Léon X. Les deux anciens amis se retrouvent à Cologne dans une discussion qui les tient pendant six heures d’affilée, chacun essayant d’atténuer ce qu’il a dit ou écrit mais sans convaincre l’autre. Dans une lettre à la Curie, Aleandro blâme sans détour la conduite d’Erasme.

Erasme, de son côté, partisan de la modération, va continuer à louvoyer, soucieux d’éviter une rupture avec Rome et une augmentation de son autorité qu’il juge trop absolue.

Depuis l’édit impérial du 29 décembre condamnant Luther, et dans l’attente de l’ouverture de la diète, le nonce du pape est devenu la cible de tous les Allemands, l’homme à abattre. On fait courir sur Aleandro les bruits les plus divers et les plus farfelus. Un jour il est Juif : ne parle-t-il pas l’hébreu couramment ? Un autre il n’est pas noble. Un troisième, il a tué un de ses serviteurs. Il est perverti. Luthériens et Erasmiens s’en donnent à cœur joie : on l’appelle transfuge des belles lettres, flatteur des gens de cour, défenseur des partisans des mauvaises mœurs… L’objectif est de le discréditer et, à travers lui, d’attaquer le pape. Aleandro craint pour sa vie. Ses amis se détournent de lui.

La diète de Worms

La diète doit s’ouvrir le 27 janvier 1521. Début janvier, Frédéric de Saxe a rencontré l’empereur au sujet de Luther. Ils sont apparemment tombés d’accord. Sur ces entrefaites, le discours de Jean Faber, prieur des Dominicains d’Augsbourg, vient mettre le feu aux poudres. S’exprimant à l’occasion de la mort du cardinal de Croy, neveu de Chièvres, il a soutenu, le 22 janvier, en présence de Charles Quint et de tous les princes, que l’empereur a le droit de déposer le pape et les cardinaux et il l’a exhorté à marcher avec son armée, contre Rome, sa cité vassale. Aleandro proteste en vain. Car Faber a parlé avec l’assentiment préalable de Chièvres.

Le discours d’ouverture de la diète par Charles Quint, n’évoque pas Luther. D’ailleurs, l’empereur semble convaincu d’agir contre Luther. Sous l’impulsion d’Aleandro, le conseil de l’empire continue à travailler à l’édit. Aleandro en prépare une version en latin, qui est achevée le 7 février. Il est décidé que la publication de l’édit se passerait de l’approbation des Etats. Toutefois, pour ménager le prince-électeur de Saxe, il est décidé, contre l’avis des deux nonces et sans qu’ils ne puissent s’y opposer, de lui envoyer une mission de conciliation composée d’hommes recommandables, qui rencontreront Luther et lui demanderont s’il reconnaît pour siens les livres rédigés, ce dont un procès-verbal sera rédigé.

Par ce moyen, Charles Quint envisage de forcer la main de Frédéric. Mais ce dernier ne tombe pas dans le piège. Il refuse de recevoir la mission de conciliation contraignant l’empereur, soit à renoncer à l’édit, soit à passer par-dessus l’assentiment des Etats.

Le 12 février, l’empereur cède : il convie Aleandro à une grande réunion avec les Etats, le lendemain. Sont présents tous les princes, l’empereur et sa cour, une foule de délégués de tous les ordres, de tout l’empire et tous les conseillers impériaux. Le prince-électeur de Saxe a prétendu à une indisposition.

Le nonce du pape est invité à présenter le point de vue du Saint-Siège. Aleandro va parler trois heures. Il a eu le temps, depuis cinq mois, de prendre conscience des mots à prononcer et de ceux à éviter. Il passe sur les indulgences dont il a compris les excès commis en son nom. Il ne s’arrête pas à la doctrine romaine de supériorité du pape sur les conciles. Au contraire, il souligne le mépris de Luther pour les conciles, sachant que les Allemands sont très attachés au concile de Constance, qui avait inspiré le concordat entre l’église allemande et Rome.

L’impression produite par ce discours, est considérable. Un grand nombre de membres de la diète sont ramenés à l’orthodoxie.

Par son énergie, Aleandro force les Etats, au cours du mois suivant, à s’occuper d’une question que la plupart auraient souhaité ajourner. Au cours d’une réunion du conseil de l’empire, le 14 février 1521, en présence de nombreux princes, Charles Quint indique à propos de Luther, qu’il a arrêté un édit contre l’hérésiarque et ses livres, applicable dans ses domaines : les Pays-Bas, l’Espagne, l’Autriche et le Wurtemberg. En ce qui concerne l’empire, il déclare avoir attendu d’avoir l’avis de la diète de Worms.

Les princes et les électeurs, demandent alors une réunion générale des Etats, pour le lendemain. Mais la maladie de Frédéric durant toujours, ses conseillers demandent et obtiennent un délai de quatre jours, accepté par Charles Quint. Au jour fixé, le 19 février, les Etats donnent leur réponse : ils représentent à l’empereur qu’il est impossible de publier l’édit dans la forme où il a été conçu. On ne peut condamner Luther sans l’entendre. Enfin les Etats exposent de combien d’abus l’empire souffre de la part de Rome et ils supplient l’empereur de les débarrasser de la tyrannie romaine. L’empereur réplique, sans doute par des arguments d’Aleandro, que l’on ne doit pas confondre la question de la foi et celle des doléances contre Rome.

La question de Luther n’en finit plus de diviser l’empire. Un jour Aleandro obtient satisfaction et le lendemain tout est remis en question. Charles Quint est de moins en moins chaud pour soutenir le point de vue du pape car la révolte des Communeros en Espagne le contraint à lâcher du lest avec l’Allemagne. Et puis Charles Quint souhaite utiliser l’argument de la décision à prendre contre Luther, pour contraindre le pape à faire alliance avec lui. Aussi, les conseillers de l’empereur amènent-ils, par degré, les nonces du pape, à accepter ce qu’Aleandro a refusé depuis le début : la comparution de Luther. En même temps, les conseillers préparent un nouveau projet d’édit, sans y associer les nonces pour éviter que leur rigidité supposée ne bloque les tentatives de recherche de solution.

Et le 1er mars, l’empereur réunit une nouvelle fois les Etats : Luther sera convoqué pour venir s’expliquer devant la diète et il sera invité à se rétracter. Sur la question des doléances contre le Saint-Siège, les Etats sont invités à en faire la liste, l’empereur étant disposé à s’y associer, le cas échéant.

L’importante modification de l’édit est l’invitation de Luther à venir faire entendre ses idées, une hypothèse à laquelle le pape s’était toujours opposé, mais une concession importante de l’empereur en faveur de Frédéric de Saxe.

Finalement, le projet d’édit est accepté par les Etats, le 6 mars : ils souhaitent cependant que Luther soit entendu à Worms.

Un sauf-conduit est adressé à Luther et l’édit est enfin prêt à être expédié. Mais il faudra encore attendre la fin du mois car entre temps, Robert de la Mark, prince de Sedan, est entré en rébellion contre Charles Quint, soutenu par le pape et par François 1er. Aleandro est convaincu que ces nouveaux retards expriment la mauvaise humeur de l’empereur à l’égard de Léon X. L’édit est finalement promulgué le 26 mars 1521.

A Rome l’inquiétude est grande : on commence à se rendre compte, grâce aux rapports d’Aleandro, de la situation exacte d’hostilité de toute l’Allemagne et l’on se prend à regretter d’avoir focalisé l’attention générale sur Luther. Lorsque l’on apprend que Luther est convoqué à Worms, le mécontentement devient extrême de voir que l’on éconduit avec légèreté les volontés du pape tout en exprimant de la considération pour l’hérésiarque.

Mais Aleandro a réussi un prodige de diplomatie : il est parvenu à séparer la question des doléances de celle de l’hérésie. Il était essentiel que l’Allemagne ne vire pas vers l’hérésie. En obtenant une condamnation de Luther, il a donc servi largement l’église. Mais de cela, Rome n’en est pas convaincue.

Les attaques contre le « Juif » de Rome deviennent tous les jours plus violentes. Il est constamment en danger d’être assassiné. Il reçoit bientôt une lettre d’Ulrich von Hutten, le grand admirateur et propagandiste de Luther, dans lequel ce dernier le menace directement du glaive des hommes. C’est une menace de mort pour un ambassadeur officiel du Saint-Père.

Dans ces circonstances particulièrement difficiles, Rome semble l’avoir oublié. Pire, elle lui reproche d’avoir aggravé la situation. Ses premiers rapports optimistes avaient laissé penser que la situation était sous contrôle et on s’était désintéressé de la question allemande. La Curie songe maintenant à le faire remplacer.

Et puis il y a son conflit devenu personnel, avec Erasme. Les rapports expédiés à Rome concernant ce dernier sont complaisamment communiqués à Erasme par les nombreux amis du philosophe à Rome (notamment Bembo, Sadolet, les cardinaux Rafael Riario, Domenico Grimani, Gilles de Viterbe et un grand nombre de lettrés) qui, à son tour se met à tirer à boulets rouges sur son ancien ami.

La réception de Luther à Worms

Longtemps, Erasme, protégé par les humanistes de tout bord qui dominent au Vatican, va avoir raison contre Aleandro, même si il continue d’incliner en secret non pas pour l’hérésie de Luther mais contre la toute-puissance du pape. Mais on finit à Rome, par écouter Aleandro et le ton se durcit à l’égard d’Erasme, sous l’influence du cardinal Jules de Médicis.

Martin Luther a fini par arriver à Worms le 16 avril 1521. Il entre dans la ville après quinze jours de triomphes dans toutes les villes qu’il a traversées et où il a été accueilli comme un saint. Il est accompagné d’une centaine de cavaliers et il est allé loger, en compagnie de trois docteurs, à proximité du logis du duc de Saxe. Aleandro soupçonne depuis longtemps que Luther n’a aucune volonté de rétractation. Sa conviction est que Luther n’a accepté le sauf-conduit impérial que pour venir faire du prosélytisme, d’y recevoir des ovations et de narguer l’empereur et la diète.

Le 17 avril, Luther est reçu pour la première fois par l’empereur et les Etats. On lui pose les deux questions préparées par Aleandro : Reconnaissez-vous les livres publiés sous votre nom ? Consentez-vous à les rétracter ? A ces deux questions, Luther répond à la première à voix basse, comme intimidé: oui. Pour la seconde, il demande un délai de réflexion. Au terme de cette première journée, Aleandro est satisfait car le comportement de Luther a surpris et décontenancé ses partisans.

A la seconde comparution, le 18 avril, Luther a repris son assurance. Il tient un discours habile dans lequel il se pose en défenseur de l’Allemagne opprimée par Rome. A-t-il laissé des erreurs ? Il est homme et donc faillible. Mais s’il a laissé des erreurs, il est tout prêt à les entendre, pourvu que la démonstration en soit réalisée par les écritures de l’un et l’autre testament. Luther pose ainsi, sans répondre à la question posée, le dogme du protestantisme : « ni les papes, ni les conciles, ne peuvent me convaincre ; je ne veux l’être que par les témoignages des Ecritures ou par d’évidentes démonstrations ».

Le 19 avril, Charles Quint réunit à nouveau les Electeurs et les Etats, affirmant sa volonté de protéger la religion de ses pères. Aleandro triomphe-t-il ?

Le lendemain, tout est remis en question. Les partisans de Luther ont affiché pendant la nuit, une proclamation sur les portes de l’hôtel de ville de Worms, par laquelle ils appellent aux armes contre les Romanistes, l’archevêque de Mayence et contre la tyrannie des prêtres. Albert de Brandebourg insiste alors pour que Luther soit à nouveau entendu. Il est décidé que quelques savants catholiques auront des conversations avec Luther. C’est en vain que tous l’appellent à se rétracter. Luther refuse et reste inébranlable. Le 26 janvier au matin, Martin Luther a quitté Worms.

Aleandro peut respirer. L’empereur n’a-t-il pas déclaré après l’avoir vu ? « Ce n’est pas cet homme-là qui me rendra hérétique ! ».

Souhaitant marquer toute sa déférence envers les Etats, Charles Quint les convoque une nouvelle fois, quatre jours après le départ de Luther, le 30 avril 1521. Les Etats lui reconnaissent le droit de publier un édit : il serait obéi. La diète s’était donc déclarée contre Luther, pour la foi catholique. En même temps, elle tenait à faire connaître son mécontentement à l’égard de Rome et des hommes d’Eglise d’Allemagne. On se rappelle que Charles Quint leur avait demandé de rédiger leurs doléances par écrit. Une commission de princes ecclésiastiques et laïques avait abouti alors à l’énoncé de cent deux griefs, les célèbres « centum gravamina », qui sont lus le 21 mai devant les Etats. Comme Aleandro le répètera souvent, les plaintes qu’il contient sont la vraie cause du succès de Luther en Allemagne.

Signature de l’édit de Worms

Début mai 1521, Charles Quint paraît déterminé à en finir avec Luther. Les propos révoltants de ce dernier contre les conciles, lui ont aliéné le soutien des Etats, outrés par ses mœurs et ses manières. Il y en avait néanmoins un grand nombre à le suivre, non pour ses idées, mais pour s’opposer à Rome. Aleandro reçoit le projet d’édit le 1er mai au soir. Il travaille toute la nuit et remet un projet le lendemain matin, à la satisfaction générale. On lui demande plusieurs corrections et l’on tombe d’accord sur un texte « définitif » le 10 mai. Charles Quint va-t-il enfin signer ?

L’empereur se ravise : il lui faut en parler tout d’abord avec les Etats. Non pour leur demander leur avis car ils l’ont déjà donné, mais pour les aviser que l’édit va être exécuté dans tout l’empire. Pourquoi un tel revirement au dernier moment ?

En fait, la nouvelle est brutalement tombée le 11 mai à Worms : Luther a tout simplement disparu. Charles Quint craint des difficultés avec les Etats concernant la manière de pourvoir aux frais d’érection du conseil de l’empire et de la chambre impériale. Il préfère que ces questions mineures soient réglées au préalable.

Pour la disparition de Luther. Ce n’est ni un assassinat ni une volonté perverse du pape ou de ses nonces. Tout simplement, le prince-électeur, Frédéric, a voulu soustraire Martin Luther à tout danger en le faisant enlever en forêt de Thuringe et en le cachant dans l’un de ses châteaux.

Le 26 mai, Aleandro peut chanter victoire : l’empereur a signé l’édit de Worms.

Et le 31 mai, les deux nonces peuvent quitter Worms, dans la suite de Charles Quint. Ils arrivent enfin à Louvain où Aleandro fait imprimer le texte latin de l’édit de Worms. Depuis la signature de l’édit de Worms, tout sourit à Aleandro. Il se réconcilie avec Erasme sur instruction du Saint-Siège.

Tant d’activité et d’incertitudes pendant l’année qui vient de s’écouler l’ont brisé. Il tombe malade et il vient, en novembre, se reposer à Liège où il reste alité quarante jours. Il y apprend, à la mi-décembre 1523, la mort de Léon X, qu’il voit partir sans regret en dépit des nominations dont il a bénéficié. Il apprend que son successeur, Adrien VI, le confesseur de Charles Quint, n’est pas encore parti d’Espagne. Aussitôt, il part le rejoindre à Saragosse.

Au cours de l’entrevue qui suit, il lui expose l’état de la Chrétienté en Allemagne et ses efforts pour obtenir la signature de l’édit de Worms. Mais Aleandro est déçu car le pape ne prend aucune décision. Puis, tout à coup, le 29 juin 1522, il apprend que le pape lui a fait don de deux importants bénéfices.

Au mois d’août 1522, Aleandro rentre en Italie avec le pape, qui ne lui confie aucune mission importante pendant l’année suivante. Puis vient la mort d’Adrien VI et l’élévation de son protecteur le cardinal Jules de Médicis, qui devient Clément VII, le 19 novembre 1523.

Aussitôt après son élection, Clément VII demande à Aleandro des renseignements sur l’état de l’Allemagne que ce dernier lui remet sous la forme de deux Mémoires qui vont jouer un rôle important comme esquisse de la « Délibération sur la Réforme de l’Eglise » à laquelle Aleandro va coopérer sous le pape suivant, Paul III.

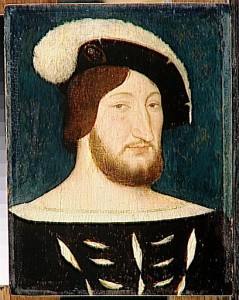

Nonce auprès de François 1er

Le 8 août 1524, Clément VII nomme son protégé archevêque de Brindisi et nonce auprès de François 1er.

Clément VII, qui a souhaité, au début de son pontificat, s’élever au-dessus des deux grands partis qui dominent l’Italie, le Saint Empire et la France, s’est trouvé piégé par le déroulement des évènements. Il craint pour les territoires de l’Eglise qui se trouvent sur le chemin des armées impériales qui remontent du royaume napolitain et sur celui des armées françaises qui descendent des Alpes. Une instrumentalisation de l’opposition florentine par l’un ou l’autre des belligérants est toujours possible : il lui faut absolument organiser la paix.

Son nonce, Niccolo Schomberg a échoué dans sa tentative d’obtenir une trêve, premier pas vers la paix, entre les deux grandes puissances, François 1er ne voulant absolument pas entendre parler du connétable de Bourbon, alors qu’il s’agissait d’une exigence de Charles Quint.

Il a donc décidé d’envoyer Aleandro à la place de Schomberg. Le choix de ce dernier est dicté par son prestige acquis par la signature de l’édit impérial de Worms, par son excellente connaissance du français et ses liens parmi les humanistes en France.

Mais il a laissé passer le moment propice, celui où le roi de France, confronté à l’invasion de Provence par Charles de Bourbon, à la tête de l’armée impériale, était en position de faiblesse. Peut-être a-t-il voulu attendre de voir le résultat de cette confrontation ? Aleandro, malade, souhaitait-il partir après avoir pris possession de son archevêché de Brindisi, le 9 octobre 1524 ?

En tout cas, le départ d’Aleandro, le 14 octobre, est concomitant de la retraite de l’armée impériale après la levée du siège de Marseille. La retraite se transforme en déroute, tandis que l’armée royale forte de tous ses grands capitaines des guerres d’Italie (René le grand bâtard de Savoie, François de Lorraine, La Trémouille, l’amiral Chabot, Foix, Montmorency, La Palisse), se presse en Italie et enferme les débris de l’armée impériale à Pavie et à Lodi, pendant que Bourbon est parti chercher du secours en Allemagne. Aleandro ne peut rencontrer François 1er avant le 14 novembre, en Lombardie, alors que le roi est déjà devenu l’arbitre de la péninsule. Le roi, conseillé par Bonnivet, a choisi de venir faire le siège de Pavie.

Du coup, la mission d’Aleandro a perdu de son opportunité. Peut-être est-il plus important, désormais, d’expédier à François 1er, l’évêque de Vérone, le dataire Giberti, dont les sentiments pro-français sont bien connus du pape ?

Aleandro est, depuis 1518, l’ami intime de Giberti alors qu’il n’entretiendra jamais que des rapports polis avec Schomberg. Aussi accepte-t-il volontiers de coopérer avec Giberti qui commence à faire des allers et retours entre Rome et le camp français installé dans le parc de la chartreuse de Pavie, autour de la ville du même nom.

Mais plus la situation paraît compromise pour les généraux impériaux (Charles de Lannoy le vice-roi de Naples, Fernando de Avalos, le Marquis de Pescara), plus ils se montrent hautains et exigeants. François 1er a monté d’un cran ses exigences : il exige désormais l’éviction totale des Impériaux d’Italie : il veut le duché de Milan et le royaume de Naples. La négociation s’avère compliquée pour Aleandro.

Sur le fond, l’entrevue n’apporte rien de concret. Mais sur la forme, les deux interlocuteurs rivalisent d’éloges l’un sur l’autre. Le roi s’est montré un brillant causeur sur tous les sujets littéraires et ses arguments sur Luther s’avèrent totalement convergents de ceux du prélat. C’est donc deux parties, enchantées l’une de l’autre, qui se séparent, le 14 novembre 1524.

Le pape reste dans un jeu difficile d’équilibre entre les deux partis. Il ne peut mécontenter le roi de France qui est dominant mais il doit maintenir les ponts avec les Impériaux. Début 1525, Clément VII publie un traité avec le roi de France, dans lequel la neutralité du Saint-Siège est affirmée. Mais sur le terrain, la toute-puissance du roi de France contraint Clément VII à signer avec lui un traité très secret, englobant Venise et Florence.

Grâce à cette alliance de fait, sinon en droit, l’abondance règne dans le camp français alors que c’est la disette dans le camp impérial : les officiers du pape ont reçu instruction de livrer surtout le camp français tout en n’interrompant pas le camp impérial. Jean de Médicis des Bandes noires, le célèbre condottiere, sur instruction de Clément VII, est venu proposer ses services à François 1er, en novembre 1524.

Le pape ne s’oppose pas à l’expédition du duc d’Albany, John Stuart[vi], qui est expédié à la conquête de Naples par François 1er, avec cinq cents lances et cinq mille fantassins.

Début février, le roi de France se montre plus accommodant, pour la négociation de la paix. C’est que le camp impérial relève la tête. Bourbon est revenu d’Allemagne avec des renforts de dix-sept mille hommes et les deux armées sont maintenant à égalité d’effectifs. Le 16 février, Aleandro est reçu par le roi, en présence de Bonnivet. Aleandro ressort conforté mais il constate cependant, peu après, que la volonté du Roi n’est que de façade. En fait, c’est surtout Clément VII qui est convaincu qu’un accord est possible et qui cherche à tout prix, à éviter la confrontation qui laisserait un camp seul dominant. Plein d’anxiété à constater la proximité des deux armées ennemies, il en vient à rendre Aleandro responsable du peu de succès des négociations.

Aussi, Aleandro continue-t-il à négocier désespérément le 23 février alors que tous les diplomates sont convaincus que le point de non-retour est atteint.

Dans la nuit, les Impériaux se sont ouvert une brèche dans les murs de la chartreuse de Pavie et ils se sont engouffrés. Ils ont surpris les mille lances de la cavalerie lourde du roi, qui, croyant à une simple escarmouche, ont chargé la cavalerie espagnole. Les cavaliers lourds se sont embourbés et ont été décimés par les arquebusiers espagnols. Le roi François 1er est capturé. Peu après, Aleandro, qui est resté au camp, est capturé à son tour par les Espagnols qui, sans prendre en compte sa qualité d’ambassadeur, le mettent à rançon pour quatre mille écus. Il parvient à négocier et à en rabattre à mille trois cents écus. Après mille péripéties, ce n’est que cinq cents ducats qui seront payés par Aleandro, avancés par le cardinal Salviati : le pape refusera de prendre en charge cette somme en déclarant à Salviati : « l’archevêque de Brindisi a eu tort de vouloir payer cinq cents ducats puisqu’on l’avait déclaré exempt de rançon. Mais on ne peut faire que chacun ne dépense son argent à sa guise »… .

Après être passé par Venise et La Motta, Aleandro est revenu à Rome, début août 1525, malade et ruiné. Pour sa nonciature et sa libération, il a dû emprunter près de mille ducats qui ne lui ont pas été remboursés, alors que la guerre a réduit ses revenus à rien. Il est malade et poursuivi par les créanciers. Il se terre pendant plus de sept mois à la bibliothèque Sixtine.

Au mois de mai 1509, il avait reçu les ordres mineurs. Lors de sa nomination à l’archevêché de Brindisi, le 9 octobre 1524, il semble que le cardinal Carafa l’ait ordonné prêtre en même temps qu’archevêque. Ce n’est qu’après son retour à Rome, qu’il apprend à dire la messe. Il délaisse, définitivement, les études humanistes, profanes, pour les études sacrées.

Il souhaite aller s’occuper de son diocèse, tout comme son ami Giberti, parti à Vérone. Mais Clément VII refuse de le laisser partir. Finalement, il reçoit l’accord de Clément VII au mois de novembre, et celui du royaume de Naples, le 28 décembre 1526.

Enfin, le 8 mars 1527, Aleandro part pour Brindisi, échappant ainsi au sac de Rome par les Impériaux. Il va revenir à Rome en 1529, à l’appel de Clément VII, pour les treize dernières années de sa vie et il va participer activement à la réformation de l’église catholique, en qualité de membre de la commission pour la réforme de la Curie, en préalable du concile de Trente.

Le pape Paul III va remercier ce fidèle serviteur de l’Eglise, en lui accordant en 1536, le chapeau de cardinal.

Il meurt en 1542.

____________________________________________

[i] Cet article a été rédigé à partir du livre « Jérôme Aléandre, de sa naissance à la fin de son séjour à Brindes (1480-1529) » par J.Paquier Leroux Paris 1900.

[ii] La question de la noblesse d’Aleandro est posée par Erasme qui eut des démêlés avec Aleandro et qui insinua en 1521 qu’il s’était inventé des titres de noblesse. Il y a sans doute quelque part de vérité dans cette insinuation car Aleandro eut du mal à prouver ses titres de noblesses. Sa famille semblait originaire d’une « gastaldie » du Frioul (sorte de baillage) avec une probabilité d’exercice de fonction de magistrat pour le compte du patriarche d’Aquilée. Si sa famille n’est pas noble, elle est, en tout cas proche de l’être, car ses ascendants occupent des fonctions d’ordinaire réservées à des nobles (voir l’article).

[iii] « Histoire de Léon X » par Jean Marie Audin Paris 1846, chapitre XXIX.

[iv] Voir l’article « La Vaticane de Sixte IV » par Paul Fabre Mélanges d’archéologie et d’histoire tome 15, 1895. pp. 455-483, sur le site Persée.

[v] Voir le site Cercle Rabelais de Helsinki : la Réforme en Europe.

[vi] John Stuart, ancien régent d’Ecosse, duc d’Albany, est passé au service du roi de France en 1524. Il a épousé sa cousine, Anne de la Tour d’Auvergne avec laquelle il n’a pas eu d’enfant. Il est lié à la famille La Trémouille.

[…] Il devait revenir à un poète, Jacques Sadolet, de faire connaître au monde cette sculpture prestigieuse. Jacques sadolet, vient d’être ordonné à Naples par son protecteur le cardinal Carafa et il vient d’arriver à Rome en 1511, chez son nouveau protecteur, l’évêque de Gubio, Frédéric Frégoso. Jacques Sadolet est l’un des plus éminents latinistes du moment et un homme d’un rare talent. Il entretient depuis 1503 une abondante correspondance avec Pietro Bembo (voir l’article sur ce Blog sur Le cardinal Bembo : la religion de l’amour). […]