Jacques Sadolet est la quintessence du lettré de la Renaissance italienne. Nommé évêque de Carpentras en 1517 par Léon X, il va servir successivement trois papes, Léon X, Clément VII et Paul III. Il est le représentant le plus éminent, avec Pietro Bembo, de cette catégorie de prélats instruits dans les lettres classiques qui vont illustrer cette période foisonnante du début du seizième siècle, jusqu’au sac de Rome en 1527.

Le personnage de l’évêque de Carpentras apparaissant dans mon roman, « Les Roses de Camerino« , il était utile d’en donner davantage au lecteur.

Jeunesse et Etudes

Jacques Sadolet naît à Modène le 14 juillet 1477, d’une famille honorable mais de condition modeste[i]. Son père, Jean Sadolet, qui enseigne alors le droit civil à Ferrare, est également un spécialiste en droit canon. C’est un intellectuel, un homme d’esprit, un universitaire de mérite, grave de mœurs, qui jouit de l’estime de ses contemporains et notamment du duc Hercule d’Este.

« Son père, dit Fiordibello, son biographe , aurait voulu le voir embrasser l’étude du droit, car les parents, d’ordinaire, aiment voir leurs enfants recueillir l’héritage de leurs travaux, mais il le laissa suivre son goût ». (Etude sur Jacques Sadolet p2)

C’est dans ce milieu sévère et exigeant, mais affectueux, que Jacques Sadolet est élevé, dans l’adoration des lettres latines. Son père lui choisit les meilleurs maîtres de l’époque à Ferrare parmi lesquels figure Niccolo Leoniceno, un des grands humanistes de la renaissance, en contact avec toutes les sommités intellectuelles d’Europe (Erasme, le Politien, notamment). Ce médecin de la cour d’Hercule d’Este, qui publiera en 1538, les Aphorismes d’Hippocrate, enseigne Hippocrate, dans sa langue même, à l’Université de Ferrare. Mais ce philosophe ne dédaigne pas pour autant Aristote ni même Platon, qu’il commente avec éclat. Ce savant a réuni l’une des plus importantes bibliothèques de son époque (plus de 340 volumes dont un tiers en grec)[ii]

« Après sa leçon, Leoniceno réunissait dans son logis quelques écoliers, auxquels il récitait des vers latins de sa composition. Sadolet et Bembo faisaient toujours partie de ces réunions. Il ne paraît pas que ni l’un ni l’autre aient fait de grands progrès dans la science du droit: un penchant impérieux les entraînait tous deux vers les lettres. Sadolet avait adopté Virgile pour son poète. Sur les bancs de l’école il s’amusait à versifier : son poème de Caïo Curtio et Curtio lacu renferme de véritables beautés. L’enfant excelle à décrire la nature physique ; mais ce qu’il y a de remarquable, c’est que dans les trois cents vers de cette muse de seize ans, rarement vous surprendrez le jet aventureux, l’expression figurée, l’image colorée qu’affectionne un écolier : Sadolet est raisonnable jusque dans ses vers » (Histoire de Léon X par Jean Marie Audin)[iii].

Sous une direction aussi éclairée, l’éducation du jeune Sadolet ne pouvait que progresser rapidement. Le choix de ses lectures montre une maturité précoce, selon son biographe et contemporain, Fiordibello : « il s’était proposé, dira son biographe, de connaître à fond Aristote et Cicéron, demandant au philosophe la connaissance exacte des choses et au père de l’éloquence latine, l’élégance du style et l’abondance » (Etude sur Jacques Sadolet).

Car pour ce littéraire exigeant, cet amoureux de la belle langue latine, le latin du droit est une langue pauvre, indigne d’un bel esprit : « par le mauvais style, la façon étroite d’entendre les textes, de les traduire en arides formules, sans idées générales, sans rien qui mérite le nom de science, indigne d’un esprit libéral, parce qu’il n’y voit que l’art de défendre sa fortune et, qu’élève des philosophes anciens, il professe un grand mépris pour les intérêts matériels. Alors, en effet, la jurisprudence semble mériter ces dédains : elle n’est encore qu’une science de mots, et Luther, sur ce point, est d’accord avec le prélat romain. L’amitié même de Sadolet pour Alciato[iv] ne pourra le réconcilier avec le droit, bien qu’Alciato porte une lumière nouvelle dans cette étude, et du domaine de la scholastique, la fasse passer dans celui de l’histoire et de la philosophie » (Etude sur Jacques Sadolet.

Aussi Sadolet ne fait-il qu’un bref séjour parmi les étudiants en droit de l’Université de Ferrare et se consacre-t-il à l’étude des belles lettres.

« A dix-huit ans il délaissa Virgile pour Aristote. Quand toutes les belles imaginations de la renaissance se passionnent pour Platon, la prédilection de Sadolet pour l’austère philosophe est un phénomène psychologique curieux à noter : c’est qu’avant tout le Modénais est logicien, et qu’il prise beaucoup plus la raison que l’imagination. Sa devise d’écolier, qu’il inscrira plus tard sur ses livres, c’est une âme tranquille dans un corps chaste : « sedatus aninius, spectati mores ». Or cette quiétude intellectuelle, ce repos des sens, cette chasteté de termes, il les trouve dans Aristote. Mais il est un philosophe qu’il lui préfère encore : c’est Saint Paul et, dès sa jeunesse il s’est appliqué à chercher dans le grand docteur l’explication de mystères intimes dont la révélation seule, du reste, pouvait lui donner la solution complète. Si Dieu avait fait naître Sadolet dans un couvent, nous l’aurions surpris, comme Savonarole, méditant la nuit au pied d’un autel, car il était porté de sa nature au mysticisme : mais il est probable qu’il n’aurait pas fait le bruit que fit le frère dominicain, parce qu’il aimait la paix intérieure, et ce doux silence que l’âme qui veut s’approcher de Dieu doit par-dessus tout chercher. Nous sommes contents que son père ne l’ait point envoyé, pour terminer ses études, à Florence, ville païenne où le souffle du naturalisme aurait peut-être gâté ce qu’il y avait de virginal dans cette candide nature. Il préféra Rome, et il eut raison. La Providence, qui avait ses vues sur l’enfant, le prit par la main dans ce voyage, et vint avec lui frapper à la porte du cardinal Caraffa ». (Histoire de Léon X par Jean Marie Audin Chapitre XVII).

Arrivée à Rome, le cardinal Carafa, l’académia Romana

Le cardinal Oliviero Caraffa (1430-1511) est archevêque de Naples, créé cardinal par le pape Paul II, en 1467, sur la demande expresse du roi de Naples. Au moment où il fait la connaissance de Jacques Sadolet, c’est un homme qui a déjà une très longue carrière de cardinal, pendant trente-cinq ans, un mécène enthousiaste pour les belles lettres. Laissons Jean Marie Audin nous raconter avec son lyrisme si particulier la rencontre : « Carafa était vraiment un chrétien des anciens temps, dont la chaste demeure, casta domus, était l’asile du silence, de la prière, des bonnes œuvres, et des vertus domestiques. Sadolet n’eût pas mieux trouvé dans un couvent. Le prélat, pour lequel il avait une lettre de recommandation, le reçut avec une charité tout évangélique, enivré, dit un historien contemporain, de la modestie répandue, comme une douce odeur, dans les regards, la figure, le maintien et la parole de l’adolescent. Temps heureux vraiment que cette époque de la renaissance, où le maître de la maison regarde dans la sacoche d’un solliciteur, qu’il accueille avec empressement s’il y trouve un auteur latin ! Celles de Sadolet, et jusqu’aux poches de ses vêtements, étaient pleines d’exemplaires de Virgile, de Démosthènes, de Plaute, sortis récemment des presses vénitiennes, et qu’il s’amusait à feuilleter, assis au coin d’un arbre, quand la route l’avait fatigué.

Cardinal Oliviero Carafa à genoux Detail de l’Annonciation de Filippino Lippi Chapelle Carafa Eglise de Santa Maria sopra Minerva à Rome Image Wikipedia

A partir de ce jour, il appartint au cardinal. Le prélat voulut en faire un prêtre. Sadolet, qui se sentait une vocation décidée pour le sacerdoce, se mit à étudier la théologie dans les Pères grecs et latins, et surtout dans saint Thomas. Quelques années après, il prononça ses vœux : vœux d’obéissance, d’amour et de dévouement pour une Église qu’il devait glorifier moins encore par ses talents que par ses vertus ». (Histoire de Léon X par Jean Marie Audin Chapitre XVII).

Notons tout de même que l’adolescent en question a déjà 25 ans à son arrivée à Rome sous le pontificat du pape Borgia, Alexandre VI.

La proximité du cardinal Carafa, cardinal napolitain, lui vaut d’être invité à participer à l’académie de Pontanus[v], fondée par ordre du roi de Naples et qui porte le nom du célèbre écrivain Jean-Jovien Pontano (1426-1503), qui en rédige les statuts et qui la préside jusqu’à sa mort, en 1503. A l’époque de l’entrée de Sadolet, un grand poète napolitain fait partie de l’académie, Sannazar[vi]. Un autre jour, Sadolet, en l’honneur de son génie littéraire, est élevé citoyen de Rome par la commune.

Portrait présumé de Jacques Sannazar par Le Titien Image Wikipedia

A Rome, Sadolet fait partie du cénacle des poètes qui se réunissent chez Jean Göritz. Il y a là les plus grands poètes d’Italie (ils sont légion en ce siècle) : aux premiers rangs, il y a Pietro Bembo (voir sur ce Blog l’article sur Pietro Bembo, la religion de l’amour), Baldassare Castiglione (voir sur ce Blog l’article sur Baldassare Castiglione, le parfait courtisan au service de la cour d’Urbin), « puis viennent Vida , dont les contemporains admirent l’éloquence, la poésie sérieuse et pure, Beroalde (voir l’article de ce Blog sur la Bibliothèque Vaticane et ses préfets à la Renaissance), Valerianus Pierius, Navagero, Blosius, Molza «toujours amoureux pour mieux chanter l’amour », Camillus Portius, satirique mordant; Colocci, Pallai, Parlsio, Phèdre Inghirami (voir l’article de ce Blog sur Tommaso Inghirami, dit Phèdre, humaniste et acteur de théâtre de la renaissance), Bini, qui sera plus tard l’aide de Sadolet dans sa correspondance officielle, Paul Jove , historien peu véridique et distributeur complaisant de la gloire, Mattei, Lazare Bonamico et d’autres encore… » (Etude sur Jacques Sadolet).

Tommaso Inghirami par Raphael deux copies: l’une au Musée Isabella Stewart Gardner de Boston et l’autre à la Galerie Palatine du Palais Pitti à Florence

Certains jours de l’année, le jour de la Sainte-Anne en particulier, Jean Göritz donne un repas splendide et très couru, auquel participent tous les poètes, artistes, étrangers de distinction et de nombreux prélats. Après le repas, les convives se rassemblent dans le jardin contigu à la maison, à l’ombre des hêtres, pour des discussions littéraires et poétiques, souvent présidées par Pietro Bembo et Jacques Sadolet.

Cardinal Sadolet Site Araldi Vaticana

Au moment de la mort du cardinal Caraffa, en 1511, le pape Jules II est dans les dernières années de son pontificat.

« Mais il ne resta pas longtemps seul : un autre prélat, l’évêque de Gubio, Mgr Frédéric Frégose, lui offrit un asile dans son palais ». Les lecteurs de ce Blog connaissent déjà l’évêque de Gubio, évoqué dans l’article Baldassare Castiglione, le parfait courtisan au service de la cour d’Urbin, qui était l’un des beaux esprits de la cour si raffinée d’Urbin.

Portrait du cardinal Frédéric Frégoso Evêque de Gubio Image Araldi Vaticana

« Or ce palais, véritable demeure des Muses, renfermait ce qu’après Dieu et son prochain, Sadolet aimait le mieux au monde : des manuscrits en toutes langues et de tous les âges, des chefs-d’œuvre de l’imprimerie des Alde, de la prose, des vers, des statues, des tableaux, des médailles, et par-dessus tout un beau jardin bien touffu, et où l’on pouvait se promener et méditer sans être vu ; ajoutez à cela que le maître illustre de la maison entendait le grec, le latin et l’hébreu, si bien que Sante Pagnini[vii] lui a dédié sa grammaire hébraïque : voilà pour le savant. Quant à l’homme, Bembo en fait une peinture ravissante. Il dit que l’évêque était doux, affectueux, enjoué, et que quand il parlait l’oreille était charmée autant que le cœur. Pour comble de bonheur, l’humaniste aimait l’Écriture sainte, et saint Paul surtout, qu’il se proposait de commenter. Il ne faut pas croire, comme on l’a souvent répété, que l’exégèse fût une science inconnue avant la réforme. Elle était cultivée en Italie avec succès dans le XVe siècle. Seulement le mot à racine grecque n’était pas encore trouvé. Qu’importe ! la plante, pour exister, n’a pas besoin d’avoir reçu le baptême du botaniste !

Disciple, protégé, ami du cardinal Frégose, au milieu de tous ces morts illustres, Démosthène, Cicéron, Virgile, Horace, dont il feuilletait les écrits, en relation avec les artistes qui fréquentaient le palais du cardinal : Sansovino, Fra Giocondo, Sodoma, Bramante, Michel-Ange, Peruzzi. A table, ayant pour commensal Bembo. Le matin, après la messe qu’il célébrait chaque jour, allant au Campo-Vaccino assister aux fouilles ordonnées par Jules Il, l’après-midi dans la rue Longhara, où Raphaël travaille avec ses disciples au palais de Chigi, le soir, sous ses beaux pommiers du Quirinal : quelle félicité nouvelle pouvait rêver Sadolet ?».

Jacques Sadolet a été reçu membre de l’Académia Romana (voir à ce sujet les deux articles de ce Blog, à propos de cette académie : l’Academia Romana de Pomponio Leto : la restauration de la Rome antique et Platina et l’Academia Romana : humanisme et gastronomie à la Renaissance). Car Sadolet, comme la plupart des grands esprits de son temps, est un fervent amoureux de la Rome antique, que l’Academia se propose de faire revivre. Amoureux du passé, mais plus encore, sans doute, du présent, de cette belle ville qui symbolise les années de sa jeunesse. Plus tard, après le sac de Rome en 1527 (voir sur ce Blog, l’article sur le sac de Rome), il écrira qu’il préfère rester dans l’exil (il est alors à Carpentras), « plutôt que de voir moins belle la cité qu’il a tant aimée, Cette ville si chère, cette ville que j’adorais avec une ardeur sans égale, je ne puis me décider à la voir déshonorée vide, ruinée et veuve de tant d’hommes célèbres… ».

Car l’Italie, blessée des ravages de la guerre, causés par les étrangers sur son sol, les Français, les Espagnols et les Allemands, se réfugie dans l’évocation de sa grandeur passée, dont les ruines, à Rome, revivifient le souvenir.

Jacques Sadolet est, du reste, le littéraire latiniste le plus en vue de cette Rome pontificale où tous parlent le latin. Il est reconnu par ses pairs comme l’homme le plus savant, qui parle et écrit la langue la plus élégante et la plus pure.

« Le latin est donc la langue officielle de la littérature, la langue du bel-esprit, la langue des délicates élégances, la seule que veuillent employer ceux qui aspirent à une réputation durable. Les membres de l’Académie romaine voudraient être les continuateurs des poètes et des orateurs de l’ancienne Rome et rendre à la langue que ceux-ci ont parlé, sa pureté d’autrefois, sans se demander ce qu’ils feront ensuite de cet instrument poli avec tant de soin. Ils en aiment l’éclat, ils s’en amusent : ils l’entretiennent et ne demandent pas d’autre gloire » (Etude sur Jacques Sadolet).

Lorsque le Laocoon a été, après son exhumation, apporté en grande pompe au Vatican (voir sur ce Blog les deux articles sur Le Laocoon, coup de tonnerre sur l’art de la renaissance et L’Antiquarium, le jardin d’un pape esthète de la renaissance), Jacques Sadolet a composé en latin, en 1508, un poème magnifique sur les sentiments que lui inspire l’œuvre. Ce poème, qui contribuera à faire connaître le Laocoon lui-même, fera le tour de l’Italie, puis de la France, notamment grâce à son ami Pietro Bembo.

L’avènement de Léon X est pour tous les poètes et amis des arts, un présage favorable : Les lettre étaient à ses yeux (de Léon X), « le plus beau présent, après la religion, que Dieu eût accordé aux hommes. Il les aimait véritablement et se plaisait dans la société de ceux qui les cultivaient » (Etude sur Jacques Sadolet).

Le Secrétaire aux Brefs de Léon X

Jacques Sadolet poète, philosophe et écrivain s’est déjà fait remarquer à l’attention du pontife lorsque ce dernier accède au pouvoir : « le nouveau pape, en effet, avant de sortir du conclave, avait choisi pour secrétaires Sadolet et Bembo, la gravité et l’élégance, « tous deux, nous dit Paul Jove, étaient alors les princes de la République des lettres ». Mais ils partageaient l’empire sans jalousie. Leur amitié, commencée à l’école de Leonicenus, entretenue par les mêmes études, se continuera sans nuages dans la communauté de fonctions, comme dans la séparation, et ne sera brisée que par la mort. Sadolet professera toujours une sorte de tendresse respectueuse pour son brillant confrère, le patricien lettré » (Etude sur Jacques Sadolet).

Jacques Sadolet, nommé secrétaire et camérier du pape, va contresigner des actes importants et, sans exagérer l’influence d’un secrétaire des Brefs, il est permis d’imaginer qu’il participera à une part importante des décisions du pape Léon X. Il laissera, de son passage au Vatican, quatre-vingt-quatorze lettres rédigées par lui, au nom du pontife : sans doute en a-t-il écrit bien davantage !

En ce temps de prévarication et de lucre, tout à Rome, se négocie et s’échange. Jacques Sadolet est l’un des seuls à rester à l’écart de cet affairisme : « Fort en faveur auprès du prince, nous dit Fiordibello (son biographe), il aurait pu se servir de cette bienveillance pour sa fortune, mais (ce qui doit paraître à peine vraisemblable avec nos mœurs) il ne pensa jamais à rien demander pour lui-même. Toujours prêt à appeler sur ses amis les faveurs du pape, il refusait les présents et ne voulait profiter de sa position que pour rendre des services, aussi content, aussi fier de son désintéressement, que d’autres le sont de leur influence ou de leurs richesses » (Etude sur Jacques Sadolet).

Sadolet ne méprise pas la fortune et ne prend pas de plaisir à l’ostentation d’étaler « les trous de son manteau » : « Je n’ignore pas dit-il, que, pour des âmes bien nées, la richesse est un puissant instrument de bonté et de libéralité. Mais je ne crois pas qu’il faille la poursuivre par l’intrigue, ni la rechercher avidement ».

Avec de pareilles pensées au milieu d’une cour corrompue, Sadolet détonne. Il fera bientôt partie de cette petite coterie de cinquante à soixante prélats, qui vont se réunir dans l’église de Saint-Sylvestre et Dorothée dans le village du Trastevere, « avec Giberto, Caraffa (futur grand Inquisiteur qui deviendra le pape Paul IV), Gaëtano da Thiene (futur fondateur de l’ordre des Théatins), Lippomano et quelques autres. Julien Bathi, curé de cette église, était le chef de cette association : on l’appelait l’Oratoire de l’amour divin » (Etude sur Jacques Sadolet).

Gaëtano da Thiene Tiepolo Museu Nacional de Belas Artes Rio de Janeiro Bresil Image Wikipedia.it

Cardinal Carlo Carafa Grand Inquisiteur Futur pape Paul IV Image du Site Araldi Vaticana

Lorsqu’il peut s’éloigner de cette cour corrompue, c’est pour effectuer un pèlerinage ou une retraite. Lors de l’une de ces absences, il est alors en pèlerinage à Notre Dame de Lorette, en 1517, le diocèse de Carpentras vient à se libérer. Le pape Léon X, peut-être sur la proposition de Pietro Bembo qui est intervenu à de multiples reprises en sa faveur, le nomme, en son absence, Evêque de Carpentras. Sadolet, qui se refuse à un sacerdoce auquel il ne pourrait pas consacrer tout son temps, commence par refuser, puis accepte.

A partir du 15 mars 1518, date à laquelle est prononcée solennellement la trêve entre tous les princes chrétiens, dans l’église de Sainte Marie de la Minerve, il semble que Sadolet se place en retrait des affaires publiques du pape Léon X. Ses lettres deviennent moins fréquentes : on en compte quatre seulement en 1519 et aucune en 1520. Il a décidé de retourner à ses chères études, comme il le dit lui-même à l’un de ses correspondants, Christophe de Longueil, son ami de l’Academia Romana, alors à Padoue : « Après avoir bien réfléchi, bien pesé toutes choses, je n’écouterai plus les conseils ou le jugement de ceux qui veulent me ramener aux soucis de l’ambition, à la vie des affaires. Content de ma fortune, je veux me mettre à l’abri des flots qui m’ont trop longtemps ballotté, je suis au port, je suis rentré en grâce avec mes livres qui m’ont fait bon accueil, qui ne m’ont pas gardé rancune do ma désertion. Je veux vivre avec eux désormais. Plût au ciel que je pusse quitter Rome et me retirer dans mon diocèse, me donner à Dieu mon seul maître ».

Mais la volonté du pape le rappelle car l’Eglise est ébranlée par la contestation de Luther (voir à ce sujet l’article de ce Blog sur Le cardinal Aleandro, l’humaniste et le glaive de l’Eglise). Sadolet, avait usé de son influence, dans le passé, pour s’opposer à la vente des indulgences que le pape avait autorisées, notamment pour supporter le coût de la reconstruction de la basilique Saint Pierre de Rome. Il s’indignait surtout du trafic commercial qui entourait une chose sainte.

Cardinal Jerome Aleandro de La Motta Image du site Araldi Vaticana

Sadolet gémit amèrement des attaques de Luther. C’est pour le digne évêque, la plus difficile période de sa vie car il ressent trop la justesse des propos du moine allemand à l’égard de ses contemporains avides de richesses et de confort. Il souffre personnellement du discrédit général dans lequel la société tout entière tient les prêtres. « il voit le mal et demande qu’on y apporte un remède. Toutefois s’il veut la réforme des abus, c’est la réforme dans l’Église et par l’Eglise, la réforme pratiquée par des mains amies, non par des mains brutales, plus avides de ruines que de réparations et il proteste à maintes reprises de son orthodoxie ».

C’est Jacques Sadolet qui rédige pour le pape, le 15 juin 1520, la bulle « exsurge domine », qui exige que si Luther ne se rétracte pas publiquement de ses erreurs, il soit arrêté et conduit à Rome.

L’une de ses dernières lettres, pour le compte du pontife, qui va mourir le 1er décembre 1521, sera pour Erasme (voir à ce sujet la position d’Erasme à l’égard de Luther dans l’article de ce Blog sur le cardinal Aleandro, l’humaniste et le glaive de l’Eglise). Le grand philosophe, dont l’Eloge de la folie a fait tordre de rire le nouveau pape Léon X, quelques années plus tôt, a accueilli, comme tous les peuples du nord de l’Europe, confrontés à la soif de lucre de l’église de Rome, la contestation de Luther, avec sympathie. Cependant, Erasme, qui reste profondément catholique, ne s’associe pas aux dérives qui en sont la conséquence. Il décide de se soumettre et annonce qu’il viendra à Rome : Sadolet lui écrit une lettre qui touche Erasme au cœur : « On ne peut, dira-il, s’empêcher de l’aimer quand on allie un cœur loyal à l’amour des bonnes éludes ». Sadolet entame ainsi une correspondance avec le grand lettré flamand, qu’il poursuivra en plusieurs occasion, tentant sans succès, d’infléchir la pensée, de modérer la vivacité railleuse de l’écrivain, dont il craint qu’elle soit mal comprise par ses contemporains.

La mort de Léon X, sonne le retrait de Sadolet de la vie publique. Le nouveau pape, Adrien VI et le secrétaire aux Brefs, ont pourtant de nombreux points communs, parmi lesquels une foi ardente : tous deux veulent réformer l’Eglise, mais ils le veulent autrement. Adrien VI est un homme du moyen-âge, adepte des solutions brutales, qui, ignorant tout de la conduite des affaires publiques, va se laisser abuser par ses conseillers et, pour finir, restera totalement impuissant. Il juge les belles lettres de Sadolet inopportunes chez un secrétaire aux Brefs : « il disait de ses écrits que c’étaient lettres de poètes, ce qui, chez Adrien, était la marque du plus grand mépris. (…) Le Pape poussait si loin cette haine des poètes, qu’autrefois il n’avait pas voulu que son royal élève (il avait été le précepteur et le confesseur de Charles Quint enfant) connût leurs œuvres ».

L’arrivée du « barbare » à Rome, provoque une fuite en masse de tous les beaux esprits, tandis que Sadolet reste à proximité, dans l’attente, irrésolue, que le pape veuille bien le rappeler : « Sadolet, écrivait alors Negri, se tient sagement à sa vigne, séquestré de la foule et sans se mettre en peine des faveurs ». Ce qui va provoquer le départ de Sadolet, c’est une accusation provenant de l’entourage d’Adrien VI, d’avoir falsifié un bref. Il s’écrira plus tard désespéré de cette infâme accusation : « Que désormais les autres, apprennent par mon exemple combien c’est folie de servir les princes dans cette charge ». Il demande et obtient du pape Adrien VI, l’autorisation de rejoindre son diocèse de Carpentras.

Cette sanction est pour les amoureux des belles lettres, un titre de gloire, comme en témoigne la lettre de Girolamo Negri : « Notre bien-aimé Monseigneur Sadolet s’en va, au grand déplaisir de toute cette cour. Je crois que si de notre temps se conservait l’antique usage de changer de vêtements pour marquer sa douleur, il ne se trouverait guère moins de vingt mille hommes pour lui donner ce public témoignage d’intérêt, comme les trouva Cicéron. Il semble à tout homme de bien que la bonté et la vertu de Rome s’en vont avec lui et cela n’est que trop vrai » (Etude sur Jacques Sadolet).

Evêque à Carpentras

Evitant la peste et les bandes armées, trente-quatre jours après son départ, le digne évêque arrive à Carpentras où sa réputation l’a précédé. Va-t-il trouver en ce havre, la félicité qu’il attend ? L’une de ses premières lettres, livre son état d’esprit : « Je vais enfin pouvoir me livrer en paix à mes études, goûter le repos et celte tranquillité d’âme que je ne trouvais plus à Rome ». Mais dans une de ses lettres suivantes perce déjà un premier regret : « il ne me manque qu’une chose, la société de mes amis, la vie commune avec tant d’hommes savants et dévoués qui fréquentaient ma maison. Je ne trouverai plus ces charmants esprits, leurs familiers entretiens, leurs plaisanteries aimables… » (Etude sur Jacques Sadolet).

Car, trois mois ne se sont pas écoulés depuis l’arrivée de Sadolet à Carpentras, qu’Adrien VI, décède le 14 septembre 1523. Après l’un des plus longs conclaves de l’histoire, c’est le cardinal Jules de Médicis, le fils des amours illégitimes de Julien, frère de Laurent le Magnifique et Fioretta Gorini, qui est élu pape sous le nom de Clément VII, aux applaudissements des lettrés, comme le raconte Negri : « Nous avons un prince qui veut relever l’académie, et qui, pour donner meilleure espérance aux gens de bien, a désigné Monseigneur Sadolet pour son secrétaire. Il lui a écrit si chaudement qu’on espère qu’il ne pourra refuser de venir ».

Sadolet répond immédiatement à l’appel du pontife car le nouvel élu lui a promis de réformer l’Eglise. Après avoir confié son diocèse à un juriste, Jean de Lopès, d’Avignon, il rejoint Rome où Clément VII l’accueille dans son cercle familier de conseillers.

Secrétaire aux Brefs de Clément VII

L’élection de Clément VII avait suscité d’immenses espoirs tant on attribuait au cardinal Jules de Médicis, de puissants talents. C’est également l’opinion de Jacques Sadolet : « c’est ainsi qu’il loue sa bonté, son esprit droit, son amour de la paix, ses sentiments religieux. Il ne lui fait qu’un reproche, c’est de ne pas savoir rester d’accord avec lui-même, de ne point persévérer dans ses résolutions et de se livrer à ses conseillers plus qu’il n’est honorable pour un prince ».

Mais à peine Clément VII est-il établi sur le trône de Saint-Pierre, que l’on voit apparaître les faiblesses occultées par son apparente fermeté : « intelligence fine et pénétrante, rompue aux affaires, sachant considérer à la fois toutes les faces des événements, il voyait le but, les moyens, mais il voyait mieux encore les obstacles, et sa finesse et sa pénétration ne produisaient qu’une mortelle incertitude. Il lui fallait alors chercher une décision dans son entourage, et là l’irrésolution se renouvelait plus affligeante, augmentée des caprices, des petites passions, des intérêts mesquins des favoris » (Etude sur Jacques Sadolet).

Clément, s’en remet en effet à un petit conseil privé où dominent deux influences contraires, Nicolas de Schomberg, l’archevêque de Capoue, un allemand partisan de l’Empereur et le dataire Giberti[viii], camérier du pape, auparavant son secrétaire, jadis l’ennemi de la France, qui s’est rallié à elle et qui rêve de l’affranchissement glorieux de l’Italie.

Cardinal Nicolas von Schomberg archevêque de Capoue Image Araldi Vaticana

Gian Matteo Giberti Portrait attribué à Crespi Antonio Maria Milan Pinacoteca Ambrosiana Image Lombardia Beni Culturali

Sadolet lui, ne penche ni pour un camp ni pour l’autre. Il a eu des rapports avec François 1er le roi de France mais non politiques. Il connaît le frère de Charles Quint, Ferdinand 1er de Habsbourg, archiduc d’Autriche et roi de Bohême mais il n’a pas de lien étroit. Il a pu mesurer la faiblesse de l’Etat pontifical par rapport aux deux grandes puissances que sont le roi et l’empereur. Il juge que le glaive ne doit pas être l’arme du pontife : « il doit se souvenir qu’il est le père commun des fidèles, qu’il y a une Hongrie, une Allemagne menacées par les Turcs, que le Pape, occupé de la guerre, envoyant ses légats à la tête des armées, ne peut les envoyer aux assemblées d’Allemagne où triomphe l’hérésie, qu’il ne faut pas provoquer l’Empereur, qui ne demande qu’à être attaqué pour aller saisir violemment sur l’autel de saint Pierre la couronne impériale et le sceptre d’Italie, ne pas favoriser François I, mais être impartial, doux et résigné, prêchant l’exemple, essayant d’établir la paix entre les princes : aller même, au besoin, la leur proposer sans craindre les fatigues » (Etude sur Jacques Sadolet).

En un mot, que le pape se contente d’être le chef de la chrétienté, et son pouvoir sera plus grand ainsi et plus ferme que s’il était même le premier des princes italiens.

Pour son malheur et celui de Rome, le pape, qui a paru un moment, vouloir prendre cette orientation politique, va se livrer, trois ans plus tard, entièrement entre les mains de son pernicieux dataire Giberti. Car la défaite de Pavie et la capture du roi François 1er ont assuré le triomphe de Charles Quint. La diplomatie française de Louise de Savoie, la régente de France, fait feu de tout bois pour amener les puissances italiennes à s’opposer à cette mainmise de l’empereur sur l’Italie. Pour le dataire Giberti c’est l’occasion pour les Etats italiens, avec le soutien indirect de la France, de reconquérir leur souveraineté. Le dataire Giberti est un rêveur mais certes pas un militaire. Il n’a aucune connaissance sur la valeur intrinsèque des armées et des généraux que l’Italie peut opposer aux deux grandes puissances. Ce sera le début de la ligue de Cognac, conclue en mars 1526, quelques semaines après la libération du roi captif.

Sadolet ne peut que constater l’impuissance de ses efforts. Le pape n’écoute que son dataire Giberti et Sadolet ne peut qu’envisager avec effroi les crises qui se succèdent désormais de plus en plus rapidement (sur les évènements militaires qui ont secoué la papauté de Clément VII, voir l’article de ce Blog sur le sac de Rome de 1527).

Car à peine, le pape a-t-il cédé aux prières de son conseiller en expédiant à l’empereur la lettre de Sadolet lui proposant la paix, le 23 juin 1526, qu’il se ravise, rompt les pourparlers et s’engage à fond dans la Ligue de Cognac. L’empereur, ulcéré, demande à ses plus fervents partisans à Rome, les Colonna, de susciter une sédition populaire. Rome est envahie par trois mille hommes qui pillent le Vatican. Un traité est signé, que Clément VII rompt aussitôt après en poursuivant sans succès les Colonna. La politique suivie n’a ni queue ni tête. Le pontife semble livré au dernier conseiller qui a parlé.

Retraite à Carpentras

En début d’année 1527, la lassitude de Sadolet est à son comble. Il n’a pas pu mettre en œuvre la réforme de l’Eglise à laquelle il aspirait et il n’a pas réussi à prévenir le désastre inéluctable qui s’annonce. Tenu à l’écart des affaires depuis quelques mois, il présente sa démission au pape et demande à rejoindre son diocèse sans connaître ce qui se prépare. Clément VII lui en donne l’autorisation. Jacques Sadolet va quitter Rome, deux semaines à peine avant le sac. Il a expédié ses précieux livres par bateau.

Malheureusement pour lui, le bateau qui transporte ses biens, ses écrits et ses livres va faire naufrage au cours d’une tempête et c’est, pour tout bien, que les vêtements qu’il porte sur lui, qu’il revient à Carpentras. Miraculeusement, une caisse de livres a pu être embarquée avant le naufrage, qu’il retrouvera ultérieurement.

Il apprend, quelques semaines plus tard le sort funeste infligé à la ville éternelle et il sombre dans la mélancolie : « Quelle ne serait pas ma désolation s’il était arrivé quelque malheur au Pontife, si l’on pouvait croire que je l’ai quitté parce que je le voyais dans l’infortune ». La Rome où Sadolet a passé les meilleures années de sa jeunesse, n’est plus. Son contemporain Girolamo Negri, qui a voulu y repasser après le sac, lui rapporte : « Nous avons tout perdu, cette existence éclatante et ce champ des honneurs et de la fortune, ouvert à tous…. Il faut dire adieu à l’aimable commerce des savants : à peine peut-on trouver un ou deux hommes avec qui parler latin dans le Latium ! ».

L’academia Romana est dispersée sans retour. Les fantômes de la latinité, qui s’étaient réveillés, pendant deux générations, se sont tus à jamais.

Ces nouvelles résonnent, dans l’esprit de Sadolet, comme un avis du ciel lui imposant d’oublier son passé et de s’adonner entièrement à l’occupation de son diocèse.

Il va vivre les huit années suivantes à Carpentras, tentant d’y apporter la démonstration d’un sage et bon gouvernement, le préservant de la pénétration de l’hérésie et l’administrant sans dette ni épargne, dépensant régulièrement les mille six cents ducats annuels de son revenu.

Il s’efforce de gagner par son exemple, les familles à l’enseignement des lettres classiques aux enfants. Un abbé décide d’appliquer les méthodes éducatives de son évêque et d’accueillir des enfants dans tous les monastères du diocèse. Quand le hasard conduit un maître à Carpentras, l’évêque le reçoit, le questionne et le rémunère de ses propres deniers. Dans cette retraite si propice à la réflexion, il va rédiger la plupart de ses œuvres.

En 1530, il termine le premier de ses livres, un Traité sur l’éducation des enfants, qui connaîtra, sans être un succès d’édition, plusieurs rééditions, tant en France qu’en Italie. Ce traité présente de nombreuses parentés avec les méthodes d’éducation de la « casa gioconda » de Mantoue, du prince de l’éducation, Victorin de Feltre au quatorzième siècle (voir sur ce Blog l’article sur L’éducation des princes, le prince de l’éducation : la maison heureuse de Mantoue) et celles de Battista Guarino, le maître de la jeune Isabelle d’Este à l’Université de Ferrare, dans son traité « De ordine docendi et studendi » au quinzième siècle, dont il s’inspire peut-être partiellement.

Commissaire de Paul III pour la réforme de l’Eglise

La mort du pape Clément VII, en 1534 et l’élection de son successeur, le cardinal Farnese, qui devient le pape Paul III le 13 octobre 1534, va décider Sadolet à sortir de sa retraite. Peu de temps avant la mort de Clément VII, il a obtenu que son neveu, Paul, en raison de ses nombreuses qualités, soit nommé coadjuteur de son diocèse de Carpentras : Paul sera également, à sa mort, son exécuteur testamentaire.

Paul III s’est fait élire notamment par les cardinaux étrangers soumis à Charles Quint, par la promesse d’un concile, une arme à double tranchant à laquelle les papes hésitent à se soumettre car un concile peut autant destituer un pape que conforter son autorité. Avant de rassembler le concile, Paul III désire consulter les voix les plus respectées du monde chrétien, savoir par elles ce qui demandait une réforme et ce qu’il convenait de conserver. Six hommes sont donc choisis par le nouveau pape, les plus illustres par le savoir, la prudence, l’intégrité, et qui, venus des contrées les plus diverses, devaient connaître les besoins de chaque pays. C’étaient Contarini[ix] (nommé cardinal par Paul III en 1535), Pole[x] (cousin de Henry VIII et archevêque de Cantorbery, nommé cardinal en 1536 par Paul III), Giberto (le dataire, évêque de Vérone, évoqué plus haut), Carafa (le futur grand Inquisiteur puis pape, nommé cardinal en 1536 par Paul III), Frédéric Frégoso[xi] (nommé cardinal par Paul III en 1538) et Sadolet.

Cardinal Reginald Pole Image site Araldi Vaticana

Gasparo CONTARINI Cardinal en 1535 nommé par Paul III Image du site Araldi Vaticana

Sadolet, du fond de son diocèse et malgré son éloignement de Rome, attire encore les regards, par une vie chrétienne particulièrement édifiante et par le souvenir qu’il avait laissé dans le cœur de tous à Rome. Nul prélat n’est mieux considéré dans l’Europe chrétienne, à l’exception peut-être de l’évêque de Gubio, Frédéric Fregoso.

Le pape a plusieurs qualités qui plaisent à Sadolet : tout d’abord il est romain d’origine (natif de Viterbe), car l’évêque de Carpentras, depuis Adrien VI, craint l’élection d’un étranger ; Paul III est par ailleurs un homme de lettres, élève de Pomponio Leto, qui aime le beau langage et qui ne dédaigne pas de parler latin à l’occasion. Enfin, il a été élu sur un désir de réforme de l’Eglise.

Dès son arrivée à Rome, de concert avec les cinq personnalités plus haut, auxquelles viennent s’ajouter Aleandro (voir sur ce Blog, l’article sur le cardinal Aleandro, l’humaniste et le glaive de l’Eglise), son ami Gregorio Cortese (nommé cardinal en 1542) et Tommaso Badia, son ancien adversaire sous Adrien VI, aujourd’hui réconcilié (maître du palais apostolique, nommé cardinal en 1542), il travaille sur un projet de réformes ecclésiastiques lorsque le pape l’appelle pour de nouveaux honneurs.

Tommaso Badia Cardinal en 1542 Image du site Araldi Vaticana

Sans être consulté, il est nommé cardinal par le pape, en 1536 et informé dans la nuit qui précède son intronisation.

Il accepte la nomination car il croit dans le but que s’est fixé le pape, de réformer l’Eglise, un projet à la réussite duquel il envisage de vouer le reste de son existence. Pour arriver à son but, Sadolet ne croit qu’à l’efficacité de deux moyens : à l’intérieur de l’Eglise, la réforme et, à l’extérieur, le pardon et la douceur à l’égard des dissidents.

« Le luthéranisme avait été une protestation ardente contre les abus. C’est sur ce terrain qu’il faut l’attaquer. Que l’Eglise porte hardiment la main sur tout ce qui prête aux accusations, qu’elle ne craigne pas d’avouer les fautes de ses serviteurs, qu’elle désarme en les supprimant les griefs de l’hérésie et alors, rajeunie et retrempée, elle pourra se présenter sans crainte au-devant de ses ennemis. Sadolet comprend que c’est là le vrai moyen de gagner les peuples : que la multitude ne se passionne pas pour les subtilités théologiques ; qu’on se trouve en présence d’un mouvement moral avant tout, et qu’en satisfaisant les consciences on aura bon marché des passions » (Etude sur Jacques Sadolet).

Après cinq mois de délibérations, les prélats réunis par le pape, rendent leurs conclusions : ils préconisent d’exclure la prévarication et la simonie, ils demandent de revoir les critères d’ordination des clercs, d’interdire le droit d’hériter des titres et des biens d’Eglise, d’interdire le cumul de fonctions incompatibles, comme celles d’évêque et de cardinal, qu’il soit interdit aux cardinaux de se placer sous la dépendance des souverains étrangers en quémandant des titres et qu’ils soient assignés à résidence à Rome, pour y travailler auprès du pape. Il faut encore obliger les curés et les évêques à résidence, prévenir les empiètements des tribunaux de la Daterie et de la Pénitencerie, sur la juridiction ordinaire des évêques, ramener les Ordres religieux à leurs antiques observances, par la suppression progressive des monastères existants et leur remplacement par des maisons respectant les règles. Le rapport s’attaque également aux dispenses et aux indulgences et de façon générale recommande de s’opposer à la dégradation des mœurs.

Mais le projet est vigoureusement combattu, au sein de la Curie, par l’archevêque de Capoue, Schomberg. De plus, les réformés luthériens, qui ont dépassé le stade la réforme des abus, ne veulent pas renoncer à leur indépendance par rapport à la hiérarchie ecclésiastique et au pape à Rome. Le recteur de Strasbourg, Sturm, s’en est pris directement à Sadolet.

Il y a, depuis plusieurs années, au sein de la Curie, un parti nouveau absolu, inflexible, le parti du catholicisme militant qui refuse toute concession, toute transaction, et qui exige une soumission complète ou bien une franche séparation. Ce parti est notamment soutenu par un mémoire qui a été « remis par Campeggio[xii], en 1530, à l’empereur Charles V, pour la répression de l’hérésie, et dans lequel on lisait : « que si quelques-uns persévèrent obstinément dans cette voie diabolique, sa Majesté pourra mettre la main au fer et à la flamme et extirper jusqu’en ses racines cette plante malfaisante et vénéneuse, que l’on doit procéder contre les dissidents, comme on l’avait fait contre les Maures en Espagne ». (Etude sur Jacques Sadolet)

Lorenzo Campeggio Cardinal en 1517 par Leon X Image du site Araldi Vaticana

Sadolet, lui, est d’accord sur les objectifs : il souhaite le retour de tous les dissidents à l’orthodoxie et le maintien de la suprématie pontificale. Mais il s’oppose sur les moyens car ce qu’il redoute le plus, c’est, par une politique cassante et inflexible, de durcir les oppositions et interdire tout rapprochement ultérieur. Il croit pouvoir ramener la paix dans les esprits, par la modération et la conciliation.

Il croit dans la vertu de l’amour et de la bonté : c’est un agneau abusé par sa naïveté. En témoigne cette anecdote racontée par Jean Marie Audin dans son histoire de Léon X : « Un jour, il était alors évêque, il écrivit à Melanchthon[xiii] une lettre si pleine de termes affectueux, si douce, si caressante, que le professeur de Wittemberg, émerveillé de tant d’abandon, montra l’épître à tous ses amis. Et voilà Luther qui se met, à table, à faire l’éloge d’une robe violette, pour la première fois de sa vie et les Wittembourgeois, qui croient avoir gagné un évêque et l’Allemagne protestante qui copie la lettre pour la répandre, et les vieux Teutons restés fidèles à la foi de leurs ancêtres, qui sont sur le point de déplorer une nouvelle apostasie. Jean Faber, alors évêque de Vienne, une de ces belles natures qui ne pactisent à aucun prix avec l’erreur, et qui ressemblent à ce Delfini, général de l’ordre des Camaldules, que nous avons vu refusant de saluer Savonarole quand le frère eut osé désobéir au pontife romain, Faber s’émeut, prend une plume, celle-là peut-être dont il s’était servi tant de fois pour répondre aux hérétiques, et il écrit à Sadolet :

Philipp-Melanchthon-1537 Lucas Cranach le vieux Staatliche Kunsthalle Karlsruhe Image Wikipedia

« Mon ami, je vous l’avoue franchement, ce langage si doux, si mielleux que vous parlez à Mélanchthon, a réjoui plus d’un luthérien et contristé plus d’un catholique. Vous avez cru peut-être que la lettre resterait secrète ; voyez combien vous avez été dupe de votre bon cœur : la voilà cette lettre qu’on se garde bien de cacher, mais qu’on montre à tout le monde, et qu’on accompagne, en la lisant, de commentaires injurieux pour votre dignité. Mon ami, vous vous êtes cru sans doute plus prudent que saint Paul, qui, de retour du troisième ciel, recommandait à Tite d’éviter l’hérétique ».

C’était le langage de l’amitié, un peu sévère peut-être, mais plein de franchise. Si Sadolet a péché, qui donc oserait ne pas lui pardonner, en lisant sa réponse à Faber ?

« Si j’ai écrit à Melanchthon, répondra Sadolet, ce n’est pas pour m’en faire un ami, mais parce que j’espérais qu’un langage affectueux le gagnerait à nous, et qu’ensuite il nous serait plus facile de ramener nos frères égarés.

Oui, cela n’est que trop vrai, j’ai pu oublier le sentiment de ma dignité en écrivant à Melanchthon. Je l’oubliais parce qu’il s’agissait de la gloire de Dieu, du salut de mes frères, et de la paix de l’Église. J’ai eu tort, je le confesse. J’ai péché, comme vous le dites, parce que je ne connaissais pas assez bien l’homme à qui je m’adressais : mais n’accusez pas mon intention. Je voulais par la douceur, en bon chrétien, ramener au bercail du pasteur commun un de nos frères égarés. Si j’ai loué dans Melanchthon l’homme de lettres, l’écrivain élégant, le professeur habile, je n’ai jamais voulu prendre la défense de l’erreur qu’il soutient ». (Jean Marie Audin : Histoire de Léon X).

Ces mots résument tout entière, la pensée du bon évêque : « il aurait voulu qu’on fit des concessions, qu’on désarmât l’attaque en sacrifiant les abus, qu’on montrât surtout de la douceur pour les égarés, qu’on essayât de guérir les membres malades, au lieu de les retrancher et d’irriter la plaie par les remèdes violents et par le fer ». (Etude sur Jacques Sadolet).

Le parti de la modération est très largement minoritaire au sein de la Curie et Sadolet constate qu’il sera impuissant à prévenir le désastre de la séparation de l’Eglise, qui s’annonce. Le concile tarde à se réunir avec des discussions sans fin sur le sujet de la convocation et l’endroit où le réunir.

Il n’y a qu’un domaine où les idées de Sadolet paraissent l’avoir emporté, c’est en persuadant le pape de se tenir à l’écart des conflits entre l’empereur et le roi de France. Le pape a en effet besoin d’établir la paix entre la France et l’Espagne pour pouvoir réunir un concile qui réformera l’Eglise. Mais réussir à établir la paix entre ces deux turbulents voisins est une gageure. Paul III se rend finalement compte que la paix est impossible et qu’il ne parviendra à n’imposer qu’une trêve, au cours de son déplacement à Nice, en 1538. D’autant que le sacré Collège est pratiquement coupé en deux entre les cardinaux favorables à l’empereur et ceux inclinant pour le roi. Sadolet est l’un des seuls à rester neutre. Retenu par une maladie à Rome, pendant plusieurs mois, il se hasarde sur les routes, incomplètement guéri, pour rejoindre le pape à Nice où une trêve est signée, épilogue fugitif et instable, car elle sera rompue immédiatement, mais qui augure bien du nouveau rôle que le pape entend se donner dans les conflits européens.

L’hérésie ayant pénétré dans son diocèse, Sadolet en profite pour y faire un tour, afin de modérer le zèle des parlements de Grenoble, d’Aix en Provence et de Toulouse et apporter, par la foi et la compréhension, les solutions pour ramener ses ouailles dans la communauté des fidèles.

Il croit envers et contre tout, malgré les déboires de sa lettre à Melanchthon, qu’il pourra ramener les réformés dans l’Eglise. Il écrit à Genève à Calvin, lequel, avec une grande modération pour l’écrivain et homme de lettres illustre, lui rétorque qu’il attend d’être convaincu pour changer d’avis, ce qui pour un tel homme, est une façon élégante de fermer la porte. Sadolet appelle ensuite les Allemands à participer au Concile qui va se réunir stigmatisant non les opposants, mais la haine manifestée dans leurs actes et leurs écrits.

Pendant des années, il va constituer, depuis Carpentras, le seul rempart contre la persécution des Vaudois, dont les croyances ont été jugées peu dangereuses. Le cardinal de Tournon, au sein du Conseil du roi, aura la faiblesse de ne pas s’opposer à la décision de François 1er d’en terminer avec l’hérésie vaudoise et, au mois d’avril 1545, plus de trois mille Vaudois disséminés autour de Mérindol dans le Lubéron (à 60 km de Carpentras), vont être massacrés par les forces diligentées par le parlement d’Aix en Provence, un acte précurseur des futures guerres de religion en France, qui vont ensanglanter la suite de ce siècle.

Conseiller respectueux et ferme de la Papauté, Sadolet mêle au plus sincère dévouement, « l’incorruptible amour du bien et des vrais intérêts du Saint-Siège » (Etude sur Jacques Sadolet).

Il consacre à son évêché le plus possible de son temps. Les contemporains racontent à ce sujet, une anecdote[xiv] bien caractéristique de son caractère. « François 1er étant en guerre avec le duc de Savoie (sans doute en 1535), le comte de Furstemberg, sous les ordres de l’amiral Chabot de Brion, conduisait un corps de lansquenets à travers le comtat Venaissin. Plusieurs Allemands ayant commis du désordre dans Carpentras, les bourgeois prirent les armes et les chassèrent. Furstemberg jura de venger cette injure : il fit marcher contre Carpentras toutes ses troupes, avec du canon. Les habitants se croyaient perdus. L’évêque Sadolet vole à leur secours, mais il ne peut fléchir l’implacable Furstemberg : il a alors recours au général. Il n’y avait qu’un étranger et qu’un barbare qui pût mépriser Sadolet intercédant pour son peuple. Brion, saisi de respect à ce nom, employa toute son autorité pour contenir Furstemberg et la vertu active de l’évêque eut, dans cette occasion, la gloire de sauver un peuple, avec lequel il se disposait à mourir » (Histoire de François 1er Gabriel Henri Gaillard).

Sadolet est appelé par Paul III, qui souhaite tenter une dernière démarche auprès de François 1er pour établir la paix avec l’Empire. Il offre au cardinal Sadolet une mission de légat auprès de François 1er, en 1542, afin de préparer les voies de la réconciliation avec l’empire.

Accablé par une santé précaire et par les soucis d’argent, Sadolet accepte de repartir, malgré de sombres perspectives. Il a vu en effet, l’échec de la dernière tentative de réconciliation avec les réformés, lors de la diète de Ratisbonne, en 1540. Et depuis lors, le catholicisme est en train de s’armer. Les académies ferment, les unes après les autres. Le parti de l’action violente est en passe de l’emporter à la Curie.

Sadolet est accueilli avec faveur par François 1er mais sa mission ne débouche sur aucun résultat concret. Ce n’est que deux ans plus tard, qu’enfin la paix est signée, le 18 septembre 1544.

Le pape peut désormais songer à réunir son concile. Sadolet fait valoir au pape son dénuement absolu qui lui interdit de se déplacer, car ses soucis d’argent n’ont fait qu’empirer au fil des dernières années. Mais le pontife l’exige : il lui faut obéir. La cour et le peuple de Rome lui font un accueil enthousiaste, tandis que, pendant son absence, les Vaudois se font massacrer.

Le concile de Trente, convoqué le 22 mai 1542, a finalement pu s’ouvrir le 15 décembre 1545, quatorze mois après la signature de la paix. Il va durer dix-huit ans, en cinq sessions, au cours desquels cinq papes vont se succéder. Réuni pour présenter une opposition dogmatique aux thèses protestantes, il est l’un des plus importants conciles de la Chrétienté.

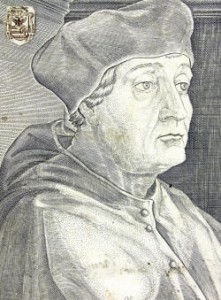

Jacques Sadolet par Cancillieri Image site Araldi Vaticana

Jacques Sadolet meurt le 18 octobre 1547.

La mort de Sadolet affligera tout le monde, du petit peuple à la Curie, car « Sadolet est l’un de ces hommes rares, qui n’ont pas de détracteur ».

Genealogie de la famille Sadolet Image du site de Jean Gallian

________________________________

[i] Etude sur Jacques Sadolet (1477-1547) Thèse présentée à la faculté des lettres de Paris par Aristide Joly Caen Hardel 1856 Livre Google book. Fragments biographiques sur Jacques Sadolet, Evêque de Carpentras, Antoine Pericaud aîné, Lyon Guyot 1849 Livre Google book. Voir également le Traité sur l’Education de Jacques Sadolet, précédé d’une Vie de l’auteur, par Antoine Florebelli, livre GALLICA-BNF.

[ii] Sur la vie de Niccolo Leoniceno, voir l’article de l’encyclopédie italienne Treccani . Cette bibliothèque a une curieuse histoire car, contrairement aux instructions testamentaires de Leoniceno, son neveu, Vincenzo a été prompt à aliéner la bibliothèque dont la partie médicale a été cédée au duc Alphonse d’Este, lequel a affecté le fonds au collège des médecins de Bologne, l’autre partie ayant été cédée au cardinal Ridolfi (un des cardinaux Médicis de Léon X et Clément VII), dont Catherine de Médicis, alors reine de France a hérité et qui se trouve aujourd’hui, dans le fonds Regio de la BNF.

[iii] Histoire de Léon X par Jean Marie Audin Paris 1846 Texte proposé par le site Méditerranée Antique Chapitre XVII.

[iv] Andrea Alciato (1492-1550), est un célèbre juriste et humaniste, correspondant d’Erasme et de Guillaume Budé. Il est le premier juriste à exprimer l’idée que le droit romain ne peut être étudié sans faire référence à sa littérature contemporaine. C’est un pur juriste mais qui cultive les muses et se rapproche de Sadolet par son amour de la langue et des belles lettres.

[v] Jean-Jovien Pontano est un célèbre écrivain philosophe du quinzième siècle. « Outre le mérite d’un style élégant et naturel, les ouvrages philosophiques de Pontanus offrent le premier exemple d’une manière de philosopher libre et dégagée des préjugés, qui ne suit d’autre lumières, que celles de la raison et de la vérité ». L’académie de Pontanus subsiste de nos jours sous le nom d’Académie Pontanienne. Pontanus est notamment l’auteur du récit de l’Ingratitude, dans lequel un âne nourri avec sollicitude, remercie son maître par des coups de pied (« le coup de pied de l’âne »). Sa biographie détaillée est présentée dans l’article éponyme de la Biographie universelle, ancienne et moderne, Volume 35 de Michaud 1823 Livre Google Book p 360.

[vi] Voir l’article sur Jacques Sannazar dans le dictionnaire biographique Michaud Volume 40 page 335 . Jacques Sannazar (1450-1530) est l’un des plus grands poètes italiens du 16ème siècle. Sa famille, d’origine espagnole, s’était établie dans le Tessin, au château de San Nazaro, non loin de Pavie. L’un de ses ancêtres a suivi, au 14ème siècle, Charles III de Durazzo, Roi de Sicile et de Jérusalem, dans sa conquête du royaume de Naples. Disciple de Pontanus, il suit l’ascension de ce dernier auprès des rois de Naples. Dévoué aux rois qui se succèdent à la suite de l’expédition de Charles VIII, il va jusqu’à suivre le roi Ferdinand, déchu par Louis XII, qui s’établit sur les bords de la Loire. Avant son départ pour la France, il a laissé son très long poème, l’Arcadie, pour publication : cette œuvre magistrale va être l’un des plus gros succès d’édition avec plus de soixante rééditions au seul 16ème siècle et elle va inspirer des générations de poètes en Europe.

[vii] Premier traducteur de la Bible en latin, sur la base de textes écrits en grec et en hébreu, Sante Pagnini (1470-1541) est un moine dominicain, exégète de la bible, ayant publié de nombreux travaux.

[viii] Selon le dictionnaire biographique Michaud, Tome 16, page 419, Gian Matteo Giberti, est né à Palerme en 1495. Il est le fils naturel d’un noble Génois, général des galères du pape. Après avoir fait de brillantes études et être entré dans l’état ecclésiastique, son père lui trouve la place de secrétaire du cardinal Jules de Médicis, qui, devenu pape, le nomme dataire (responsable de l’enregistrement des suppliques et de la vente des offices) et lui laisse bientôt l’administration de toutes les affaires. Il est nommé évêque de Vérone en 1524. Il devient le principal représentant dans l’entourage du pape, du parti pro-français. Il se retire dans son diocèse de Vérone après le sac de Rome. A l’avènement de Paul III, il reprend sa fonction de dataire et fait partie des prélats qui rédigent les propositions à soumettre au concile de Trente. Il se retire ensuite dans son diocèse où il meurt en odeur de sainteté, le 30 décembre 1543.

[ix] Selon la dictionnaire biographique Michaud, Tome 9, page 71, le cardinal vénitien Gasparo Contarini (1483-1542) naît à Venise. Destiné au commerce, il montre une telle inclination pour les lettres que ses parents acceptent qu’il trace sa voie. Il est nommé ambassadeur de Venise auprès de Charles-Quint, puis podestat de Brescia, puis, à nouveau ambassadeur pour négocier la libération de Clément VII, retenu prisonnier par les Impériaux. Accrédité par le pape comme Ambassadeur de Venise à Rome où il reste de nombreuses années, il est élevé cardinal par le pape Paul III en 1535, sans qu’il ne demande cette élévation. Après avoir été nommé évêque de Bologne, le pape l’envoie comme légat à la diète de Ratisbonne en 1540 dans laquelle il joue un rôle central.

[x] Selon le dictionnaire biographique Michaud, Tome 35, page 223, le cardinal Reginald Pole, un cousin d’Henry VIII, naît en 1500. Il est allié à la famille royale par sa mère, Marguerite, comtesse de Salisbury, fille du duc de Clarence, frère d’Edouard IV. A l’âge de 19 ans, doté par Henry VIII, il part étudier pendant cinq ans à Padoue, puis Venise, Florence et Rome, où il noue de solides amitiés avec Pietro Bembo et Jacques Sadolet. Refusant de prendre parti contre son cousin dans l’affaire du divorce, il fuit en France en 1529. Sans se laisser séduire ni intimider (sa propre mère et son frère cadet, Lord Montaigu, sont arrêtés et exécutés) par Henry VIII qui le déchoit de tous ses bénéfices en Angleterre, il est élevé au cardinalat par le pape Paul III et nommé légat en France et en Flandre. A la mort de Paul III, il est de l’avis unanime, promis à l’élection, mais les Français, craignant qu’il ne soit trop proche des Espagnols, préfèrent pencher avec Carafa, le grand inquisiteur, qui a très lourdement intrigué en ce sens. Un pape de transition est alors trouvé en la personne de Jules III, qui le nomme son légat en Angleterre, lors du rétablissement de la foi catholique par la reine Marie. Il fait son entrée solennelle à Londres, le 24 novembre 1554, puis le cardinal est ordonné prêtre et consacré archevêque de Canterbury. Il meurt le 18 novembre 1558.

[xi] Selon le dictionnaire biographique Michaud, Tome 16, Frédéric Frégoso (1480-1541), est élevé à Urbin par son oncle maternel le duc Guidobaldo. Il est nommé archevêque de Salerne en 1507. Revenu à Gênes en 1515 à l’occasion de l’élection de son frère Octavien comme Doge, il montre des qualités d’homme d’Etat à plusieurs occasions. Il parvient à échapper aux Impériaux, lors du sac de Gênes en 1522 et à s’enfuir en France où il est accueilli par François 1er. Ayant reçu en 1529, l’autorisation de revenir en Italie, Fregoso se démet de son archevêché de Salerne pour l’évêché de Gubio. Sa bonté et sa générosité le firent nommer le « père des pauvres » et le « refuge des malheureux ». Il devient cardinal en 1539. Il meurt deux ans plus tard à Gubio, en 1541.

[xii] Lorenzo Campeggio (1474-1539) a été nommé cardinal par Léon X en 1517. Il a exercé de nombreuses missions d’ambassade en Allemagne et en Angleterre, pour lutter, sans succès, contre le développement de l’hérésie luthérienne. Il est l’un des faucons de la Curie.

[xiii] Philippe Melanchthon (1497-1560), est professeur de grec à l’Université de Wittenberg et disciple de Martin Luther. Il devient avec sa Confession d’Augsburg, prononcée devant la diète d’Augsburg, en 1530, l’un des théoriciens de la réforme.

[xiv] Histoire de François 1er, Roi de France par Gabriel-Henri Gaillard, p 321, livre Google Book.

Laisser un commentaire