L’Université de Rome est l’unes des premières créées en Italie après celles de Bologne, dès le douzième siècle et celles de Padoue et Naples, dans les années 1220. Mais les vicissitudes de l’église au cours des quatorzième et quinzième siècle (déplacement de la papauté à Avignon, grand schisme occidental, instabilité politique après la fin du schisme) vont provoquer une crise structurelle des finances pontificales qui va handicaper le financement de l’université. De surcroît l’élan humaniste de quelques papes alterne avec des périodes de régression marquées par le désintérêt absolu de la part de quelques autres. L’université de Rome va se stabiliser définitivement à partir de la deuxième moitié du seizième siècle.

Une bulle pontificale de Boniface VIII, datée du 20 avril 1303 crée à Rome le « Studium generale » ou « studium urbis« , garantissant aux étudiants et enseignants les immunités juridiques et coutumières et la capacité d’élire un recteur. Il s’agit de l’acte fondateur officiel de l’université de Rome.

Néanmoins, il ne s’agit pas pour autant d’une véritable nouveauté car l’université existe déjà à Rome, dans les faits, depuis les années 1240 où un ordre mendiant semble avoir commencé, dans un couvent, des enseignements de théologie puis de quelques disciplines médicales. En 1244 ou 1245, le pape Innocent IV a déjà proclamé l’établissement d’un « studium generale » sous le nom de « Studium Romanae Curiae » (Université de la Curie Romaine), mais sans donner de consistance juridique à cette création.

Une bulle du 1er août 1318, clarifie le droit de l’université de délivrer des diplômes de droit civil et droit canon, et énonce les conditions d’accès pour l’obtention de chaque degré de façon très voisine de celle des autres universités. Les fonctionnaires municipaux, le clergé romain et le vicaire pontifical sont chargés de se réunir pour sélectionner les enseignants. Les taxes permettant de financer l’Université, sont payées par les villes vassales de Rome.

L’université de Rome enseigne alors le droit, la médecine, la grammaire et la logique, tandis que les ordres mendiants continuent d’enseigner la théologie. Le corps enseignant est resté très réduit pendant plus d’un siècle. L’enseignement se pratiquait dans des maisons contigües à l’église Saint Eustache, entre le Panthéon et le stade de Domitien (Place Navone). Malgré l’absence des papes de 1309 à 1377, l’université a survécu. En revanche, les vicissitudes rencontrées par les papes après leur retour à Rome, conséquences du grand schisme occidental, entre 1380 et 1431, ont entraîné des conséquences désastreuses : dès les années 1380, les cours migrent vers le Trastevere et l’université disparaît pendant près de cinquante ans.

Le pape Innocent VII annonce son intention de rétablir l’Université le 1er septembre 1406. Le secrétaire du pape qui a rédigé la bulle est l’humaniste Leonardo Bruni (Voir sur ce Blog Le Pogge: la renaissance littéraire à Florence) : il décide d’un programme d’études incluant l’enseignement du grec. Malheureusement, Innocent VII meurt à la fin de l’année 1406, sans avoir eu le temps de publier la bulle qui va rester lettre morte. L’université va végéter encore vingt-cinq ans jusqu’en 1431, sans aucune activité.

Le 10 octobre 1431, le pape Eugène IV publie une bulle qui renouvelle la constitution de Boniface VIII, et qui donne à l’Université son assise financière par l’affectation d’une taxe de 17,5% perçue sur les ventes de vins importés (Gabella studii) vendus par les tavernes de la ville.

A Rome, la consommation de vins dans les tavernes est très importante en raison de l’importance des pèlerinages annuels et du pôle d’attraction que constitue la papauté à Rome pour régler les activités religieuses et politiques de toute l’Europe, ce qui attire des dizaines de milliers d’étrangers, chaque année et quelquefois, lors des jubilés notamment, plus de cent mille. Cette taxe permet dorénavant d’établir l’Université sur des bases financières saines. Le pape Eugène IV décide également de regrouper tous les enseignements près de l’église St Eustache.

L’université est désormais placée sous l’autorité d’un chambellan pontifical, parfois un cardinal. Le pape met fin au système des recteurs élus. Désormais les recteurs sont désignés par le pape : parfois un enseignant mais le plus souvent un évêque. Le recteur supervise la préparation d’un programme annuel de cours et un tableau des effectifs enseignants. Par ailleurs, la commune de Rome désigne une douzaine de citoyens parmi lesquels le chambellan en sélectionne quatre, parmi lesquels, un au moins doit être titulaire d’un doctorat en droit, pour servir en qualité de directeurs d’étude (Riformatori dello studio). L’un des Riformatori gère le budget de l’Université. Comme les autres universités, Rome dispose de collèges de droit et d’arts, à l’extérieur de l’université, qui forment les jeunes candidats avant leur entrée à l’université.

L’Âne à l’école Brueghel Pieter, le Vieux (1528-1569) Inv n°KdZ11641 Allemagne, Berlin, Kupferstichkabinett (SMPK)

Au moyen âge, l’université s’appelle à Rome comme à Bologne ou Padoue, le Gymnase.

Le Gymnase de Padoue en 1634 Bodleian Library Oxford

Avec l’épanouissement de la renaissance à Rome, la ville commence à attirer des intellectuels comme Antonio Roselli sous le pape Martin V, qui enseigne le droit canon jusqu’à sa mort en 1445/46 ou Georges de Trébizonde et Lorenzo Valla qui enseignent dans les années quarante et cinquante. C’est seulement à partir des années 1470, que l’université atteint une taille normale avec 45 à 50 enseignants vers 1473/74, 50 à 75 en 1481/84, et à nouveau 42/49 en 1494/96.

A la même époque, l’université de Bologne, beaucoup plus importante et renommée, compte entre 80 et 110 enseignants. L’humanisme et la proximité des pontifes ont donc été des facteurs de dynamisme important de l’université romaine.

Le pape Nicolas V (1447-1455) qui est un grand lettré, est l’un de ceux qui vont le plus faire pour le développement de l’université. Ce pape a une véritable passion pour les oeuvres littéraires et la traduction des textes grecs en latin. A Laurent Valla, qui lui a offert sa traduction de Thucydide, il donne 500 écus d’or; à Giannozzo Manetti, pour des œuvres de théologie, une pension de 600 écus d’or; à Guarino, pour la traduction de Strabon, 1,500 écus d’or; à François Filelfe, qui voulait mettre en vers latins l’Iliade et l’Odyssée d’Homère, il a promis une belle maison à Rome, une ferme à la campagne, et 10.000 écus d’or déposés chez un banquier, et que le poète pourra toucher dès que sa version sera terminée. C’est à l’instigation de ce pontife que Diodore de Sicile, Xénophon, Polybe, Thucydide, Hérodote, Strabon, Aristote, Ptolémée, Platon, Théophraste et un grand nombre d’autres auteurs seront traduits en latin. Le pape Nicolas V a décidé qu’il devrait sa renommé grâce à la république des lettres.

Aussi la ville de Rome se remplit-elle bientôt d’humanistes venus des quatre parties du monde: Poggio, Georges de Trébisonde, Léonardo Bruni, Antoine Loschi, Barthélemy da Monte Pulciano, Jean Tortelli, Laurent Valla, Giannozzo Manetti, Nicolas Perotti, François Filelfe (Voir l’article sur ce Blog Le Pogge: la renaissance littéraire à Florence), Pierre Candide Decembrio, Théodore Gaza, Jean Aurispa, ont célébré en vers et en prose la protection que Nicolas V accorde aux savants. Un peu plus d’un siècle et demi plus tard, le protestant Isaac Casaubon, lui décernera un hommage appuyé: il le représente levant l’étendard de la science au moment où elle paraissait ensevelie sous les ruines de Byzance, chassant les ténèbres qui menaçaient le monde, et faisant luire à Rome la lumière des arts et des lettres.

Sous le règne de Pie II, des professeurs illustres occupent à leur tour les diverses chaires du gymnase romain. Sixte IV, qui n’a que 100 écus à donner au traducteur d’Aristote, Théodore Gaza, ne peut dépenser que des sommes modiques à l’entretien du gymnase. Alexandre VI, meilleur administrateur, a pour principe de payer rubis sur l’ongle les pensions et salaires des fonctionnaires du Vatican. Il agrandit et dote le gymnase. Jules Il, n’oublie pas l’œuvre de ses prédécesseurs. Il donne l’ordre, dans sa bulle de 1512, que certains revenus du Capitole soient rigoureusement employés aux besoins du gymnase, et assigne 50 ducats d’or pour la célébration annuelle de la fête des Palli, pour le jour anniversaire de la fondation de Rome, le 21 avril. On est loin du pape Paul II qui, vit dans la fête du 21 avril célébrée par l’Academia Romana, une preuve d’hérésie (Voir sur ce Blog l’article sur l’Academia Romana de Pomponio Leto : la restauration de la Rome antique),

Il y a en moyenne durant le dernier quart du quinzième siècle, 20 à 25 professeurs de droit, davantage en droit civil qu’en droit canon, 10 à 15 professeurs de médecine, 4 à 10 humanistes enseignant la rhétorique ou le grec, 2 à 4 la théologie, 4 pour la philosophie et la métaphysique, un ou deux professeurs de logique et, à l’occasion, un professeur de mathématiques ou d’astronomie.

Il s’agit d’un corps enseignant typique de l’université italienne de la renaissance, à l’exception des humanistes, plus nombreux et des philosophes, moins nombreux. Le coût du corps enseignant varie entre 4000 et 8000 florins par an. Comme pour les autres universités, le niveau des revenus varie considérablement d’un enseignant à l’autre : de 25 florins par an jusqu’à 600 florins pour un Francesco Filelfo en 1475/1476.

Comme ailleurs, les professeurs de droit sont les mieux payés avec des revenus proches de 500 florins par an. Tous les enseignants ne sont pas complètement payés à l’année mais certains d’entre eux disposent de charges à la cour pontificale, pour compléter leurs revenus.

La réforme du Gymnase par Léon X

Le pape Léon X réforme l’Université en 1513. Il rétablit la taxe sur les vins que plusieurs pontifes ont affectée à d’autres besoins et il dote l’université de ressources complémentaires en 1517 et 1518. Il s’organise pour que les enseignants reçoivent en temps utile leur solde annuelle contractuelle. Il enjoint au recteur de visiter l’université au moins une fois par mois et aux Riformatori, de se montrer dans les salles de cours, au moins deux fois par semaine, ce qui prouve qu’un certain nombre d’enseignants n’étaient pas régulièrement payés et avaient déserté les salles. Les professeurs de droit se voient interdire de plaider des causes pendant leurs cours ce qui suggère l’idée que beaucoup d’enseignants se sont montrés négligents dans l’exercice de leurs responsabilités d’enseignement.

L’Université de Rome atteint son niveau le plus élevé pendant le pontificat de Léon X. Le rotulus de 1514, liste 87 professeurs pour l’année 1514-1515, qui incluent 4 théologiens, 11 professeurs de droit canon, 19 de droit civil, 15 de médecine, 5 de philosophie naturelle, 2 de métaphysique, 2 de philosophie morale, 4 de logique, 3 de mathématiques et d’astrologie, 18 de rhétorique, 3 de grec et un botaniste à usage médical (« ad declarationem Simplicium Medicinae« ): Rome présente la particularité, au quinzième siècle, d’abriter une officine de recherche en botanique médicale, l’Universitas Aromatorium, qui est un collège de chimistes et d’herboristes, auquel le pape Martin V a affecté, en 1429, l’église San Lorenzo in Miranda, située dans le temple de Faustine.

Temple de Faustine du Perac I Vestigi dell Antichita di Roma Stephano du Perac Bibliothèque de l’Institut National d’Histoire de l’Art, collections Jacques Doucet

L’effectif de rhétorique est le plus important de toutes les universités, avec 6 professeurs pour les conférences du matin, 5 pour celles de l’après-midi, 3 professeurs extraordinaires pour les conférences des matins des jours de vacances ou fériés, et 3 pour celles de l’après-midi.

21 professeurs soit près du quart de l’effectif total, dispensent des enseignements humanistes : grec, rhétorique, philosophie. Le coût de l’effectif est alors monté à 16000 florins par an soit de 2 à 4 fois le montant correspondant des années 1470 et 1480.

Sous Léon X, le gymnase romain est placé sous l’autorité de trois cardinaux, de l’ordre des évêques, de l’ordre des prêtres et de l’ordre des diacres. Les recteurs et les Riformatori, après avoir consulté le pape, sont chargés du choix des professeurs.

Les Riformatori doivent visiter les classes deux fois par semaine ; le recteur, une ou deux fois par mois, et toujours à des heures et à des jours inconnus. Le recteur administre les deniers et paye lés professeurs et les bidelli (appariteurs). Ces bidelli sont des employés chargés de la police matérielle des classes ; ils affichent à la porte du gymnase le nom des professeurs, l’heure et le jour des leçons.

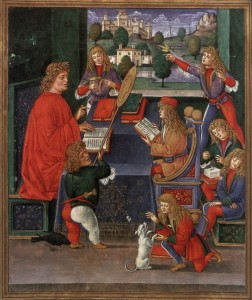

Maximilian Sforza assiste à une leçon de son maître le comte Gian Antonio Secco de Borella Ms 2167 f.13v , Donatus Grammatica’ Bibliothèque Trivulziana Milan Source image Italianochefatica

On ne peut lire, expliquer au collège aucun ouvrage dont le titre n’ait été préalablement affiché par le bidellus sur les murs de l’école. Dès le XIIIe siècle, l’enseignement est libre et gratuit en Italie ; il est même permis aux élèves de faire des cours, et on leur donne à cet effet une salle et une chaire. Afin d’attirer les étrangers, on offre aux étudiants des franchises et des privilèges. D’abord, ils jouissent de toute espèce de droits de cité ; ils ne sont assujettis à aucune taxe et ne peuvent être mis en prison. A Padoue, la ville est obligée de prêter de l’argent aux écoliers qui n’ont pas les ressources nécessaires pour étudier. Le professeur entretenu par la ville peut donner des leçons particulières ; mais, s’il se fait payer, il est sur-le-champ rayé du rôle de l’université. A Naples, au XIIIe siècle, l’université a des privilèges exorbitants : le maître et les écoliers ne peuvent être jugés que par un tribunal spécial, formé d’un président et de trois assesseurs. Les papes se distinguent, à cette époque, par la protection qu’ils accordent à l’étude des lettres.

Parmi ces enseignants il y a quelques célébrités comme l’Aristotélicien Agostino Nifo (1473-1539), auparavant à Padoue et Naples, que Leon X a fait venir pour 300 ducats par an, qui partira à Pise en 1519. Il y a Luca Pacioli de San Sepolcro (1445–1517), probablement le plus grand mathématicien de son temps, qui a enseigné à Rome entre 1487 et 1489 et qui y est retourné en 1514. Parmi les rhétoriciens, il y a Tommaso Fedra Inghirami (voir l’article sur ce Blog Tommaso Inghirami dit Phèdre, humaniste et acteur de théâtre de la Renaissance ), Giovanni Battista Pio (1460-1540), Rafaele Brandolini (1465-1517), Philippe Beroalde le Jeune (voir l’article sur ce Blog La bibliothèque vaticane et ses préfets à la Renaissance), lequel arrive de l’université de Bologne.

Portrait de Luca Pacioli avec son élève (Guidobaldo de Montefeltre) attribué a Jacopo de Barbari Musée de Capodimonte Naples

Parrasio (Joannes Paulus Parisius), né en 1470, attire à Rome, comme autrefois à Milan, un grand nombre d’auditeurs. Léon X, qui connait la réputation dont Parrasio jouit en Italie, veut absolument l’attacher au gymnase de Rome, et il lui offre 200 ducats d’or par an. Parrasio doit bientôt quitter Milan où il s’est fait de nombreux ennemis, car il manie facilement l’épigramme et il a la critique facile. Il vient à Rome, où bientôt, ses leçons sur les Sylves de Stace, lui attirent une foule d’auditeurs. Comme les autres professeurs, il a ses entrées au Vatican, sa place dans toutes les grandes cérémonies, quelquefois la visite inattendue du pontife, des présents à certains anniversaires, puis l’usage de tous les livres de la bibliothèque pontificale.

Il y a également Bottigella (1410-1486), qui a la réputation d’un habile juriste. Il sort de Pavie, où sa mémoire est citée comme prodigieuse. C’est un théologien, juriste de droit canon, philosophe, naturaliste, poète, historien. Simon Porzio (1497-1554), professe la rhétorique, mais les jours de fête seulement. Valeriano Bolzani (1477-1558), un proche de Léon X, est courtisan et enseignant à ses heures.

Léon X veut encourager l’enseignement du grec: il fait recruter par le gymnase romain trois professeurs de grec : Augustin Valdo, Basile Chalcondyle et Varino Favorino: chacun d’eux recevra trois cents florins d’or par an. Démétrius Chalcondyle, le père de Basile, n’en avait que 40, en 1463, à l’université de Padoue et Musurus, 140 en 1508. Augustin Valdo, ou Baldo de Padoue, ami de Bembo, parle avec tant de pureté la langue grecque, que plus d’un Hellène, en l’écoutant, se trompe et croit entendre un compatriote. Basile Chalcondyle promettait d’être une des gloires de la littérature grecque, quand la mort vient le surprendre au milieu de ses livres. Varino, ou Guarino, l’élève du Politien, passe pour l’un des plus grands humanistes de son siècle. En 1495, il enseignait à Florence les grammaires grecque et latine à soixante cinq florins d’or par an.

Laonicos Chalcondyle, portrait par Avgoustos Pikarelli (fin du XIXe s.) Musée d’Histoire nationale d’Athènes Source Wikipedia

Presque tous les maîtres choisis par Léon X ont fait leurs preuves dans les universités italiennes ; tous ont étudié sous de prestigieux professeurs ; tous ont en la passion des voyages. Il faut donc les acheter chèrement ; car le pape ne marchande pas. S’ils résistent à ses offres, il leur écrit, comme à Leoniceno, une lettre pressante, en quelques lignes. S’ils cèdent à son invitation, des honneurs de toute sorte les attendent à Rome.

Scipion Fortiguerra Pistoiese (1466-1515), bien connu dans le monde des lettres sous le surnom de Carteromachus, est chargé de compléter l’éducation de Jules de Médicis, désigné par le pape pour remplir le siège vacant de Florence. Battista Spagnuoli dit « le Mantouan » (1436-1516), qui a assisté au concile de Latran, va représenter dans divers États la cour de Rome. Ce n’est pas la première fois qu’il aura pris fantaisie au pape d’habiller un poète en diplomate. Favorino, mort en 1537, l’auteur du Thesaurus Cornucopiæ, et Horti Adonidis, recueil alphabétique de règles grammaticales auquel Manuce avait travaillé, reçoit le titre d’évêque de Nocera, dont il a précédemment été nommé archidiacre par Jules Il.

La mitre est fréquemment une juste récompense décernée aux travaux et aux vertus de l’humaniste, qui s’implique dans l’enseignement au gymnase. « Quand Favorino avait dit l’âge d’un manuscrit, dit-on, Bembo s’inclinait respectueusement ; quand il s’était prononcé sur une question littéraire, Sadolet se taisait ; quand il recommandait un sujet à la bienveillance du saint-siège, Léon X faisait expédier, le lendemain même, le bref sollicité. C’est ainsi que Jean-Marie Varano, seigneur de Camerino, reçut la couronne ducale quelques jours après que Favorino (originaire de Camerino) l’eut demandée au pontife » comme le dit Jean Marie Audin. « Le savant, à son tour, professait pour le pape une sorte de culte. Dans la préface de sa traduction latine des « apophtegmes grecs » recueillis par Jean Stobeo, et qu’il dédia à Sa Sainteté, ce n’est pas seulement son livre, ses livres passés, ses livres à venir qu’il offre au pape, mais son corps et son âme« .

« Quand le prince ne peut donner des manuscrits, des statuettes, des tableaux, une mitre, un chapeau rouge, une couronne ducale, il fait cadeau à l’un de ses protégés, professeur à Rome, d’un terrain, où bientôt s’élève une maison élégante sur le fronton de laquelle on lit : « Leonis X, Pont. Maxim. liberalitate, Jacobus Brixianus Chirurgus Ædificavit«

Au gymnase romain il y avait alors diverses chaires de médecine où montent des praticiens prestigieux, comme Barthélemi de Pisis et Jérôme Eugubio, qui, brouillés un moment et divisés sur quelques points de doctrine, en appelèrent au jugement du monde savant. Attentif au mouvement de la science médicale, et suivant l’exemple de ses ancêtres, Léon X fit venir à Rome les grandes célébrités qui brillaient en Italie. C’est ainsi qu’il s’attacha Bernardino Speroni, lecteur extraordinaire à l’université de Padoue, et Jérôme Sessas, que Paul IV, plus tard, voulut inutilement décorer de la pourpre romaine, que le médecin refusa pour achever en paix son petit livre ascétique : Columba decora. Dans le programme des cours du gymnase nous trouvons une chaire spécialement affectée à l’enseignement de la vertu des simples, ou de ce qu’on nommait la medicina erbaria.

La fin du Gymnase de Rome. L’université Sapienza

A partir de Clément VII (1523), l’Université commence à décliner car la crise des finances pontificales atteint son plus haut niveau avec une quasi banqueroute permanente. Beaucoup d’étudiants passent par Rome mais pas nécessairement longtemps et ils ne viennent pas suivre des cours. Ils viennent davantage pour requérir un appui, solliciter un avantage ou une fonction. Le problème fondamental c’est que l’Université n’est pas le centre d’attraction intellectuel de Rome. Les papes et cardinaux utilisent les étudiants pour des fonctions de traduction, de secrétariat, de conseil juridique ou de médecine personnelle. Par conséquent le pape et les cardinaux utilisent fréquemment l’Université pour aider financièrement des étudiants adultes, en contrepartie d’heures d’enseignement, quand ils ne veulent pas ouvrir leur propre bourse. Ce sera le cas notamment de Paolo Giovio (1486-1552) en 1515-1516, qui sera chargé de conférences en philosophie morale et en philosophie naturelle l’année suivante.

Le sac de Rome de 1527, interrompt brutalement le fonctionnement de l’Université qui va rester fermée pendant huit ans car Clément VII affecte alors tout le produit de la taxe sur l’importation de vins, à la réparation des murs de la ville. Paul III (1534-1549) rétablit la Gabella Studii, ce qui permet la réouverture de l’université en 1535 avec 18 enseignants, qui deviennent 21 en 1542. L’Université rétablie va être consolidée par Paul III et ses successeurs mais elle ne retrouvera jamais sa dimension antérieure, avec une moyenne de 37 professeurs de 1548 à 1582. Les Etats pontificaux comprennent alors quatre universités, la principale étant à Bologne, puis Pérouse, Rome et Macerata (à 35 km à l’ouest de Camerino et 87 km au sud est d’Ancône), Bologne restant la seule grande université au niveau international.

En 1568, pour la première fois, l’Université de Rome est désignée sous le nom de Sapienza (sagesse), qui est encore le sien de nos jours. L’université Sapienza est devenue aujourd’hui la première université d’Italie.

_______________________________________

[i] Cet article a été conçu à partir de « L’histoire de Léon X » de Jean Marie Audin, et surtout « The Universities of the Italian Renaissance » par Paul F. Grendler, livres google.books.

Laisser un commentaire