Quelque soit le parti qu’il sert, Federico de Montefeltre vole vers la victoire et bientôt, son nom seul inspire aux armées la crainte. Le seigneur fastueux d’Urbin est toujours resté fidèle à son éthique et à ses engagements. Il est entré de plein pied dans le panthéon des grands hommes d’Italie. Cet article est la suite de la Section I l’apprentissage du condottiere.

Au service de Naples contre Florence

En cette année 1451 qui démarre [i], le jeu des alliances italiennes s’est une nouvelle fois redistribué. Florence qui est de plus en plus souvent exposée à des incursions vénitiennes quitte l’alliance avec la Sérénissime pour celle de Milan. Pour faire contrepoids, Venise fait alliance avec Naples et propose une condotta à Malatesta. Mais le rusé Francesco Sforza qui ne souhaite pas que ses troupes aient à affronter Malatesta, circonvient ce dernier en proposant davantage que Venise.

Mais lorsqu’il va discuter avec Federico, ce dernier refuse absolument de servir avec Malatesta et il préfère rompre sa condotta en faisant valoir la clause de nullité de son engagement si Malatesta venait à être recruté. Et Federico va alors proposer ses services auprès du roi Alphonse V d’Aragon, roi de Naples. Ce dernier, après la trahison de Malatesta, s’était bien juré de ne plus faire confiance à un condottiere italien. Mais Venise va venir plaider en faveur de Federico qui est bientôt accepté comme capitaine général, par Alphonse V, sans caution. Ce dernier place son fils, Ferrante, le duc de Calabre, sous les ordres de son capitaine-général avec huit mille cavaliers et quatre mille fantassins par une « ferma » (de service militaire) du 14 décembre 1451.

Federico conduit l’armée napolitaine en Toscane, qu’elle ravage jusqu’à quelques lieues de Florence. Mais elle s’égare dans les Maremmes où elle attrape les fièvres (le paludisme). Federico est frappé lui-même et ramené à Sienne. L’année suivante, en 1453, guéri, le roi de Naples recourt à nouveau à ses services. Mais la nouvelle de la chute de Constantinople, prise par les Turcs, tombe. Le pape Nicolas V négocie alors avec toutes les principautés italiennes une trêve, à laquelle il parvient le 13 avril 1454. Toutes les grandes principautés et royaumes d’Italie contresignent le Traité qui organise pour vingt-cinq ans la paix en Italie. Mais Fedrico a pris le soin, lors de la négociation du traité, de faire exclure de ce dernier Sigismondo Malatesta et Astorre Manfredi d’Imola.

Mediation de Borso d’Este

Federico apprend la signature du traité quelques jours avant le départ programmé de son armée pour la Toscane. Il reçoit alors par convoi, sa solde de guerre de 86 000 ducats d’or. Il demande au roi Alphonse V ce qu’il doit en faire ? Ce dernier qui sait qu’il est engagé avec le condottiere décide avec munificence de les lui laisser. Un trait qui sera admiré par toute l’Italie.

Malatesta apprend qu’il a été exclu du traité : il comprend immédiatement à qui il doit cette exclusion et s’emploie pour se venger, à soulever les places fortes du comté de Montefeltre contre leur seigneur. Ce dernier, libéré de sa condotta et les poches remplies de ducats, recrute quelques troupes avec lesquelles il va ravager le territoire de son rival qui fait appel à la médiation du marquis de Ferrare, Borso d’Este. Ce dernier a beaucoup d’amitié pour Sigismond, veuf de sa demi-sœur Ginevra d’Este. Federico qui a un grand respect pour Borso d’Este, avec lequel il a beaucoup d’affinités, accepte la trêve qui lui est proposée. Mais, aussitôt la paix signée, en mars 1457, Malatesta reprend ses menées contre les villes de son voisin.

Francesco Del Cossa – fresques – 500 x 320 cm – 1476 – (Palazzo Schifanoia Ferrara)

Federico n’a pas les moyens matériels en canons ni les effectifs suffisants pour venir à bout de Malatesta. Il part donc chercher une aide par une tournée dans les principautés du nord où il est partout très bien accueilli mais avec des réponses vagues à Florence. A Milan, la réception est fastueuse, mais le duc Francesco Sforza est « froid comme un cadenas ». Il accepte finalement l’invitation de Borso d’Este qui tente de le rapprocher une nouvelle fois avec son plus cher ennemi.

Le marquis vient l’accueillir en personne avec tous ses enfants bâtards et légitimes. Le lendemain, visite du palais de Ferrare où, au détour d’une loggia, les deux ennemis se rencontrent, sous l’œil intéressé du marquis et ils échangent une brève poignée de main, sans un mot. Le jour suivant, tout le monde est convoqué au château de Belfiore, chacune des parties venant avec ses conseils de sorte que c’est une foule qui entre au palais. Chacun énonce alors la longue liste de de ses reproches, à l’autre. Le plus atrabilaire, Sigismond, s’échauffe le premier : « par ma foi, Federico, je t’étriperai ! » « Et moi di Federico, je t’arracherai la fressure ». Le bon marquis de Ferrare voit bien qu’avec ces réactions, il manque encore de l’esprit de dialogue à chacun des duellistes, qui s’en repartent dans leurs quartiers. Le lendemain, ils viendront tous les deux s’excuser auprès du marquis, puis Malatesta retourne à Rimini tandis que Federico décide de passer par Rome, où il voit le pape Borgia Calixte III qui le soutient, puis Naples. Là, l’accueil est nettement plus positif car Alphonse V entrevoit un bon moyen d’utiliser Giacopo Picinino son condottiere au repos (le fils du condottiere auprès duquel Federico avait fait ses premières armes vingt ans plus tôt), qui ravage son territoire des Abruzzes. Qu’il aille ravager celui de Malatesta est une excellente occupation qui ne peut que soulager ses propres sujets des Abruzzes.

Malatesta, qui voit bien que les nuages s’accumulent, n’a plus comme ressource, que de tenter de négocier avec Alphonse V, ce qu’il fait en mars 1457. Le roi de Naples lui réclame pour rentrer en grâce, une indemnité de cent mille ducats que Sigismond se déclare en mai, incapable de payer sinon par annuités.

Mais Sigismond est sauvé par deux nouvelles, coup-sur-coup, qui viennent jeter à bas le comte de Montefeltre. Au 1er juillet 1457, le roi d’Aragon meurt, laissant la place à son fils illégitime légitimé, le duc de Calabre, Ferrante. Puis, le 8 août 1457, c’est au tour de Calixte III le deuxième soutien de Federico. Sigismond est sauvé. Il va prendre contact avec Giacopo dans les Abruzzes et lui propose de s’en prendre plutôt au duché d’Urbin dans lequel il pourrait se tailler une principauté plus facilement qu’à Rimini. Giacopo en convient mais pour l’heure il préfère aller dans le Latium où il s’empare par traîtrise d’Assise et de Nocera.

Malatesta part ensuite à Milan, pour démontrer à Francesco Sforza que le fils de son ancien ennemi détesté, Picinino est proche de s’emparer de Rimini : il parvient à lui faire desserrer les cordons de la bourse. En tenant le même langage auprès de Borso d’Este, il parvient au même résultat.

C’est au tour du comte de Montefeltre d’être fragilisé, sans ressources ni armée. Fort heureusement, il trouve un nouvel appui dans le nouveau pape, un Siennois, le cardinal Enea Silvio Piccolomini, un ennemi de Malatesta. Puis, le nouveau roi Ferrante de Naples vient lui proposer comme son père, le bâton de capitaine-général des troupes napolitaines. Son objectif ? Débarrasser, à la demande du pape, le latium de Picinino et le conduire en Romagne contre Malatesta.

Mais, après quelques succès sur Malatesta, Giacopo est rappelé à Naples qui doit contenir une révolte de ses barons, tandis que le Pape a décidé de trouver un arrangement diplomatique entre Malatesta et Montefeltre. Un contrat est signé entre les parties, par lequel Malatesta rétrocède au comte de Montefeltre la totalité des villes qu’il lui a prises.

Puis tous les diplomates s’avisent de remarier Federico, alors âgé de trente-neuf ans, veuf depuis deux ans de son épouse Gentile Brancaleoni, morte d’obésité, qui ne lui a pas donné d’enfant. Le duc de Milan est consulté et propose sa nièce, la fille de son frère Alessandro, le comte de Pesaro avec Costanza Varano, la plus belle fille du monde. (Voir l’article précédent sur Federico de Montefeltre). La fille n’a pas la beauté de sa mère (sans doute ressemble-t-elle davantage à son père ?) mais elle a treize ans et un écart de vingt-six ans entre les époux, tout cela parait un mariage très bien assorti. La dispense papale est donnée en octobre 1459 et en février 1460, après les fiançailles à Pesaro, s’organise le mariage en grande pompe à Urbino.

Battista Sforza Piero della Francesca Galerie des Offices Florence

Enfin, le pape, le 28 novembre 1459 décide de réconcilier, ce n’est que la quatrième fois, les deux condottieres ennemis.

L’attaque de Naples par Jean de Calabre

La grande affaire de l’année 1460, c’est l’entreprise conduite par le fils de René d’Anjou, le « bon roi René », de reconquête du royaume de Naples, dont il avait été chassé par le roi d’Aragon, Alphonse V, vingt ans plus tôt. La mort d’Alphonse V avait-elle inspiré le fils de René d’Anjou, Jean de Calabre ? Il est certain que la proximité de ce dernier, à Gênes, avait inspiré les barons napolitains, qui lui proposent de prendre la tête de leur révolte. Comme dans tous les conflits qui agitent la péninsule, il y a des pour et des contre. Cette fois-ci, le Pape et Milan se joignent au royaume de Naples et à l’Aragon, tandis que Florence, Venise et Gênes prennent celui de l’Anjou.

Giacopo Picinino oscille visiblement entre les partis Angevins et Napolitains. Il opte en finale pour le parti Angevin car son objectif final est de conquérir une principauté et il lui semble plus facile de la conquérir en qualité d’assaillant que de défenseur. Il a pris l’avantage sur Federico en réussissant une percée extrêmement rapide et ingénieuse : il a réussi à tourner les capitaines que Féderico avaient placés sur les passes et rejoint les Abbruzes, au sud d’Ancône, du côté Adriatique. Federico la réussi à le rejoindre mais il n’a garde d’engager le combat car il sait que les forces de Giacopo Picinino sont plus aguerries et plus combatives que les siennes. Tout le début de la campagne se passe en marches et contre marches qui épuisent les hommes, nerveusement. Il leur faut des loisirs.

Alors on organise des tournois en plein champ avec les adversaires. Mais il faut organiser ces épreuves pour éviter qu’un combat individuel ne se transforme en pugilat. Lors de l’une de ces joutes, Federico tente de rétablir l’ordre, lui-même, à son habitude. Un cavalier ennemi voulut forcer la consigne : Federico furieux, engage sa monture. Le quidam surpris de la présence du général en chef donne un tel coup d’éperon que sa monture fait un saut de mouton et le cavalier donne de plein fouet dans le cou du comte de Montefeltre qui est porté en hâte dans sa tente, incapable de se mouvoir.

Cette affaire banale, va produire des conséquences fâcheuses, pour l’armée car Giacopo Picinino voit dans cette immobilisation forcé du duc l’opportunité qu’il cherchait de livrer bataille. L’opportunité lui paraît d’autant plus grande qu’il vient d’apprendre que Ferrand, attaqué par Jean d’Anjou près de Sarno a été sévèrement battu.

Le subtil Giacopo, bien formé par son père, sait que pour l’emporter, il lui faut combattre sur son terrain. Il envoie donc une série de provocateurs chargés de tester les adversaires et de susciter en réaction une charge de ces derniers. Cette ruse est vieille comme le monde mais Alessandro Sforza, le beau-père de Federico, qui commande en son absence, demande de sonner la charge. Dès que Giacopo voit que toutes les forces de son adversaire sont engagées, il réalise un vaste mouvement tournant, destiné à bloquer la manœuvre de la cavalerie adverse, qui se trouve bientôt immobilisée dans un corps à corps. Aussitôt il fait donner son infanterie pour détruire la cavalerie fixée et immobilisée.

Cette manœuvre brillante allait décider du sort de la bataille lorsque le comte de Montefeltre arrive. Plus mort que vif, couvert de bandages, l’air de souffrir vivement, sans cuirasse, il a tenu à se lever pour se rendre compte de la situation. D’un coup d’œil il comprend que l’armée est battue sauf à prendre des mesures désespérées. Il se porte avec toutes les réserves qu’il peut ramasser sur le point de rupture du dispositif et il fait rallier autour de ce point tous les combattants qui commencent à s’enfuir. Ce mouvement est trop faible pour enfoncer l’adversaire mais suffisant pour agglutiner les forces qui reprennent courage. La nuit tombe et, avec elle, les stratagèmes peuvent éclore.

Le comte de Montefeltre demande à tous les fantassins de réunir tous les chevaux qu’ils peuvent ramasser et de revêtir les armures des morts sur le champ de bataille. Ils doivent se tenir sur la crête de la colline sans bouger pour que leur ligne se détache le clair de lune qui commence. Giacopo qui croyait avoir fait le plus dur, voit alors cette nouvelle ligne de cavaliers. Découragé, il donne le signal de rompre l’engagement. Mais il demande à ses soldats d’allumer les feux de leurs campements pendant qu’il quitte les lieux sur la pointe des pieds. Mais il se trouve que Federico a eu exactement la même idée, une ruse habituelle du père Picinino, de sorte que les deux armées quittent en même temps le champ de bataille tandis que finissent de se consumer, inutiles de part et d’autre, les brasiers des campements.

Cette bataille quasiment perdue avant son arrivée, qu’il va transformer en semi défaite, en sauvant l’essentiel de son armée, va asseoir la réputation de grand général du comte de Montefeltre.

Il réussit à faire retraite vers Rome, en comblant une partie de ses pertes par des renforts, de sorte qu’il interdit à Picinino, pourtant plus fort que lui, de tenter sa percée vers Rome. Avec l’hiver qui arrive, les troupes regagnent leurs quartiers : Rome est sauvée.

Le procès criminel de Malatesta

Alors qu’il est à Rome auprès du pape Pie II, il apprend une nouvelle incursion de Malatesta, qui, en violation des engagements pris, vient de profiter de l’absence du comte de Montefeltre pour lui reprendre une place forte. Le pape décide alors de convoquer un consistoire qui prononce la déchéance de Sigismond du vicariat de Rimini, le retour à la chambre apostolique de tout son patrimoine et son excommunication. Enfin, Sigismond Malatesta est frappé d’une sentence d’anathème par l’Eglise.

Puis pendant tout le reste de l’année, ainsi que l’année suivante, Federico réalise des opérations de police pour reprendre les places tombées à l’ennemi, faisant dire au Pape que le Montefeltre voyait mieux avec un seul œil que tous ses ennemis réunis avec leurs deux yeux.

Sur les autres théâtres d’opérations, le parti d’Anjou commençait à ne connaître que des défaites tandis que les condottieres qu’ils avaient recrutés revenaient à leurs guerres privées sans aucun plan de campagne d’ensemble. Jean d’Anjou est en train de perdre la partie.

Dans ce contexte, le Pape apprend que Malatesta, renforcé par les débris des forces de Giacopo Picinino, vient d’infliger une lourde défaite aux forces pontificales, le 2 juillet 1461 à Cesano. Pie II décide d’en finir avec Malatesta.

Car il reste au pape une force bien tranchante, qui agit sous les ordres d’un chef unique. Le moment est venu de l’heure de gloire de Federico de Montefeltre.

Avant de commencer les opérations militaires, le pape engage le procès criminel de Sigismond Malatesta : devant le sacré Collège des cardinaux, le fiscal de l’Eglise agissant comme procureur vient requérir contre Sigismondo Pandolfo Malatesta de Rilmini pour rapine, incendie, carnage, viol, adultère, inceste, homicide, parjure, faux-monnayage, sacrilège, trahison, lèse-majesté et hérésie ». Mais ces griefs oublient le plus grave des crimes car le comte de Montefeltre et le comte de Pesaro révèlent qu’un émissaire de Malatesta au sultan Turc a été trouvé à Candie, porteur d’un projet d’envahissement de l’Italie par les forces ottomanes.

Sigismond Pandolfo Malatesta Piero della Francesca Musee du Louvre

Le 27 avril 1462, la sentence est rendue : Sigismond Malatesta est condamné à être brûlé vif comme un hérétique. On fait réaliser trois effigies qui sont brûlées ostentatoirement. Puis Pie II fait presser Federico de hâter son départ. De son côté, Malatesta, renforcé de l’armée d’Anjou, au lieu de se presser sur la route de Naples, trouve plus fructueux d’essayer de s’emparer de la ville et de la forteresse de Sinegaglia, ville appartenant au duché d’Urbin et défendue par Napoleone Orsini. Aussitôt prévenu le comte avance à marche forcée pour rejoindre la côte. Mais, alors qu’il est encore à quarante-cinq kms de la côte, le comte est informé que la citadelle a déjà engagé des pourparlers pour se rendre. S’il n’est pas arrivé avant le lendemain, il trouvera Sinegaglia aux mains de Malatesta.

La bataille de Cesena

Malatesta, de son côté, apprend que le comte arrive. Il fait presser les pourparlers et obtient que la reddition soit signée dans la nuit et la ville, évacuée au matin. Mais l’aube se lève et, l’armée de Montefeltre est déjà là, rangée sur les deux rives et occupant le seul gué à proximité de la ville. La route du sud est bloquée. Sans rien annoncer de ses intentions, Malatesta attend la nuit, puis, dans le silence le plus total, il commence sa retraite vers Fano à 30 kms au nord. Mais si silencieuse que soit sa marche elle n’a pu tromper les espions envoyés par le comte. Aussitôt ce dernier est sur pied. Il réunit en vitesse ses capitaines et leur expose le lieu où il sera possible de surprendre l’armée ennemie : le gué de Cesena à sept km au nord. Il sera exposé au feu pendant la traversée. Il faut avancer le plus vite possible pour lui barrer le chemin. Avant de partir il envoie un messager à Napoleone Orsini lui enjoignant de charger avec tous ses effectifs disponibles.

Il est près de minuit lorsque l’avant-garde de Montefeltre aperçoit l’arrière-garde de Malatesta à un km du gué : il n’est que temps. L’avant-garde ennemie est déjà en train de traverser le gué de Cesena tandis que la colonne, forte d’une trentaine de « squadra » soit 3 800 à 4 200 hommes, s’étire sur près de deux kms. Les forces de Montefeltre se montent tout au plus à douze « squadra » soit quinze cents hommes au total. Et l’avant-garde ne comprend que 500 hommes. Les lieutenants hésitent : ne faut-il pas attendre le gros des forces ? Il faut attaquer crie le comte car jamais la position ne sera aussi forte pour l’attaque et aussi difficile pour la défense. C’est près d’ici, leur dit le duc, qu’en 207 avant JC, le consul romain Claudius Nero a arrêté les 60 000 combattants et les éléphants d’Hasdrubal, à la bataille du Métaure. Aujourd’hui, l’aigle de Montefeltre va terrasser l’éléphant Malatesta !

Et les cinq cents hommes de Montefeltre, bientôt rattrapés par mille autres fondent sur l’armée ennemie, adossée au fleuve. L’élan est du côté de Montefeltre même si les forces ennemies résistent pied à pied. Bientôt les rangs des Malatesta se mettent à flotter puis, l’armée ennemie se débande brutalement et tous se mettent à fuir de façon éperdue jusqu’à Fano.

La victoire de Cesena est capitale pour le prestige de Federico mais nulle du point de vue stratégique car pour prendre les villes il faut des engins de siège et l’armée pontificale n’en dispose pas. Aussi le comte de Montefeltre va déployer mille et un stratagèmes pour s’emparer des villes ennemies, qui vont tomber les unes après les autres, pendant deux ans, jusqu’au siège de Fano en 1464.

Ce dernier est long, les assiégés bien ravitaillés par mer avec l’aide des galères de guerre vénitiennes qui interdisent aux navires de Montefeltre de faire le blocus. Il faudra de longs mois supplémentaires et une ténacité hors du commun pour prendre Fano. L’épouse et les filles de Sigismond se rendent à merci. Malgré l’opposition du légat du pape qui cherche à s’enrichir par des rançons, les femmes sont libérées et remises sur des bateaux à destination de Rimini. Le comte de Montefeltre est terrible dans la guerre mais très respectueux, aussitôt revenu à la vie civile.

Au terme de cette guerre interminable de vingt ans entre les deux terribles condottieres, la victoire reste acquise par le comte de Montefeltre qui double son domaine en ajoutant cinquante villes, châteaux et villages à ses possessions et en soumettant les villes de Fano et de Sinegaglia à l’autorité de l’Eglise de Rome. .

En 1467, les dirigeants ont été renouvelés à Milan, après la mort de Francesco Sforza en 1466, Galeazzo lui a succédé, à Florence où Pierre le Goutteux a succédé à Cosme en 1464 et à Rome où le pape Paul II a succédé à Pie II en 1464. Une condotta de 60 000 ducats par an pour la confédération des grands Etats de la péninsule, Rome, Florence et Milan est accordées à Federico de Montefeltre qui reste le seul condottiere à jouir d’un tel prestige en Italie. Naples se range à l’estime générale en glorifiant le grand capitaine fidèle à sa parole, qui n’a jamais trahi ses mandants.

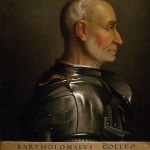

Pour l’heure, le condottiere Vénitien Bartolomeo Colleone envahit le Milanais avec une armée importante de 8 000 cavaliers et 6 000 fantassins. Le comte de Montefeltre qui lui est opposé, peut s’appuyer sur 7 000 cavaliers et 3 500 fantassins.

Bartolomeo Coleoni Giovan Battista Moroni Castello Sforzesco Milan

Après avoir cherché inutilement le contact pendant plusieurs jours, les deux armées tombent inopinément l’une sur l’autre. Les deux avants gardes engagent le combat sans analyse préalable du terrain. Il y a une digue au beau milieu du champ de bataille qui empêche d’avancer. Federico la contourne avec ses Feltriens mais son cheval est tué et il devient aussitôt la cible de toute l’armée ennemie, tandis qu’un cercle de fer, formé de ses chevaliers et anspessades se déploit autour de lui et qu’on lui amène un autre cheval. Pour la première fois sur un champ de bataille, le canon tonne, sans faire trop de mal mais l’effet est dévastateur pour le moral des coalisés sous les ordres de Montefeltre.

Sur ce terrain de bataille qui n’en est pas un, les deux armées se livrent à des assauts héroïques et inutiles puis elles sont obligées de se séparer sans vainqueur ni vaincu. La bataille de la Molinella aura permis aux deux grands condottieres italiens de se rencontrer sans que ni l’un ni l’autre ne reporte d’avantage. Cependant, le but avoué du Vénitien était de ramener par la force des exilés Florentins dans leur pays et de réaliser des conquêtes territoriales aux dépens de Milan : il n’a réalisé ni l’un, ni l’autre de ces objectifs. Est-il le vaincu ?

En fin d’année 1467, Sigismond Malatesta meurt au retour d’une expédition dans le Levant. En principe, les accords signés stipulent le retour de Rimini au Saint-Siège. Mais la veuve de Malatesta défend les intérêts de sa famille et refuse de livrer la ville. Le pape croit pouvoir s’appuyer sur un jeune condottiere au service de l’Eglise, Roberto Malatesta. Lequel entre dans la ville mais refuse de la livrer. Le pape ne peut pas compter sur le comte de Montefeltre car ce dernier ne souhaite absolument pas remplacer une principauté faible par un pape fort. Il craint d’autre part l’offensive du Pape sur ces villes de l’Adriatique. Pourquoi, après Rimini, ne viendrait-on pas lui disputer Urbin ?

Il prend donc le parti de Roberto Malatesta, le fils de son ancien ennemi, contre l’armée du pape qui est détruite dans une bataille où elle avait pourtant une grande supériorité numérique. Mais le comte de Montefeltre a su exploiter le terrain, attirer l’armée ennemie dans un espace escarpé d’où elle a arrosé les rangs serrés des pontificaux avec ses archers et arbalétriers. La défaite des troupes pontificales est totale. Mais, soucieux de trouver une issue satisfaisante avec le pape, il libère ses prisonniers sans rançon.

Le palais du prince des Condottieres à Urbino

Voici vingt-sept ans que le comte est en guerre. Il a maintenant quarante-trois ans. Il est le plus célèbre militaire d’Italie, respecté de tous et richissime. Il a décidé de faire construire un palais, un écrin pour toutes ses collections qu’il a amassées, année après année, depuis vingt ans.

Le comte de Montefeltre avait rajouté, dans les premières années de sa prise de pouvoir, en 1447, une aile nouvelle au palais ancien. Il souhaite que les constructions nouvelles intègrent les anciennes en apportant commodité et agrément aux espaces de vie, tout en donnant du volume et de la grandeur à l’édifice. Il cherche alors un architecte susceptible de réaliser ce rêve et trouve à la cour des Gonzague, à Mantoue, un Dalmate, Lutiano De Laurana, qui a travaillé auparavant pour le royaume de Naples.

Il le charge, en 1465 de concevoir les plans d’un nouveau palais, de gérer toute la maîtrise d’œuvre, mais également la décoration, les boiseries et les sculptures : il aura la haute main sur tous les corps de métiers.

Le palais à construire sera immense, plus grand que la plupart des palais construits en Italie : il comportera deux-cent-cinquante pièces éclairées par six cents fenêtres. Le comte exige le meilleur pour ses écuries qui devront être approvisionnées automatiquement en fourrage et nettoyées automatiquement grâce à un sol en pente et à des conduites circulant sous les mangeoires, avec des robinets pour lâcher l’eau. Pour construire un palais pareil, il faut des fondations exceptionnelles.

Laurana commence par creuser dans le tuf de la colline, au fond du ravin, pour enfoncer ses pilotis de pierre, afin d’arrêter un possible éboulement de la colline. Ces contreforts gigantesques produisent un volume de terre inouï dont Federico ne sait que faire. Il pose donc la question à un prêtre d’Urbino qui lui répond : « faîtes creuser une immense tranchée où vous mettrez cette terre ». A quoi Federico répond : « mais, où mettrez-vous la terre de la tranchée ? Faites-la faire assez grande pour contenir les deux ! » lui répond le prêtre. L’histoire est jolie et l’on s’en amusa beaucoup à Urbino. Mais elle a été probablement inventée.

Mais que faire de la terre effectivement ? Le comte, sur le conseil de son architecte, va l’utiliser pour combler les fossés du château féodal qui va perdre toute vocation défensive. Avec la terre, Urbin va se doter d’une place du marché et révolutionner la structure urbaine. Le château se transforme en palais qui s’ouvre sur la cité qu’il domine de sa puissance et de sa force. Car, entre le comte et sa bonne cité d’Urbin, il y a les vingt articles qu’il a signés vingt ans plus tôt : un contrat qu’il a respecté à la lettre. Ce contrat reçoit une traduction architecturale par une relation ambivalente entre le prince et son peuple : ce dernier a accès librement au palais, tout au moins les parties communes, tandis que le seigneur peut gouverner la vie économique de ses sujets et se promener librement dans la ville.

Le palais, par ses dimensions titanesques, le nouvel art de vivre qu’il propose, sa beauté architecturale, attire à Urbin les peintres, les sculpteurs, les copistes, les architectes qui viennent s’abreuver à la source de la renaissance architecturale. Grâce à son palais en construction (il faudra dix-huit ans pour achever la partie actuelle), Urbino, cette obscure bourgade de 5 000 habitants va devenir un pôle d’attraction pour l’Italie entière. Vient-elle pour le palais ou pour le héros antique, le prince de la guerre ? Sans doute un peu des deux car le palais ne serait rien sans la personnalité de son propriétaire qui attire et fascine tous ceux qui l’approchent.

Il y avait eu déjà des précurseurs et notamment Michelozzo qui avait donné la première réalisation du nouveau style, avec le palais Médicis à Florence : voir l’article sur ce Bloc sur l’Architecte de la première renaissance florentine. Et du reste, la codification architecturale du palais d’Urbin est étroitement liée aux nouveaux concepts qui venaient d’être décrits par Alberti. Mais la grande novation de Laurana est d’avoir bâti, à l’intérieur, une construction aux proportions « antiques » et à l’extérieur, un bâtiment qui intègre l’architecture antérieure et l’important dénivelé en une combinaison qui renouvelle complètement la façon de construire. Il ne s’agit pas là de l’influence du génial penseur humaniste Alberti mais de celle de Federico de Montefeltre.

Car si les proportions intérieures sont celles du nouveau style de la renaissance, le style extérieur est indiscutablement gothique avec des tours très hautes et très fines, sans aucune fonction défensive, qui sont devenues des lieux de vie et d’agrément. La qualité unique du château ducal d’Urbain provient d’un partenariat étroit entre l’architecte et son mécène.

Urbino Site Dino Quinzani il conte de luna

La reprise des hostilités

Toutes ces dépenses de mise en valeur de son comté coûtent cher. Il faut bien reprendre les armes, à un moment ou un autre, pour faire entrer un peu d’argent frais ou se faire payer les dettes anciennes. A cet égard, le royaume de Naples a toujours payé « rubis sur l’ongle ». Le plus mauvais payeur est le duc de Milan, Galeazzo Maria Sforza. Il lui règle une dette ancienne de son père de 10 000 ducats. Mais pas un mot sur les 72 000 liés à la dernière campagne de temps de guerre ni les 36 000 de l’exécution du contrat de temps de paix. Il faut dire que 110 000 ducats forment une grosse somme même pour l’un des plus grands princes de la chrétienté. Puis Galeazzo Maria lui déclare qu’il ne lui doit rien car ses troupes sont arrivées trop tard pour participer à la bataille de Rimini.

Est-ce que ces délais inhabituels de règlement ne cachent pas autre chose ?

En réalité, Galeazzo a entrepris, avant même la bataille de Rimini, de se réconcilier avec le pape, sans doute à l’instigation de ce dernier dont la diplomatie constitue la meilleure arme. D’où l’arrivée en retard de ses troupes à Rimini… Mais le duc de Milan doit prendre garde car, en détruisant une ligue, il risque d’en provoquer, par la tectonique des plaques italiennes, une autre, mais cette fois-ci, contre lui. C’est ce qui se passe et Florence est obligée d’intervenir en catastrophe pour que Venise ne vienne pas provoquer la naissance d’une nouvelle ligue, dans le but de s’approprier les territoires à l’ouest de la capitale milanaise. Le comte de Montefeltre sera finalement payé par pression spéciale de la république florentine sur le duc de Milan.

En janvier 1472, le comte de Montefeltre a le bonheur de la naissance de l’héritier, Guidobaldo. Il aura fallu attendre dix-huit ans d’un premier mariage et douze ans d’un second pour ce fils légitime tant attendu. Des fêtes de réjouissances somptueuses sont organisées.

Berruguete Frederic de Montefeltre et son fil Guidobaldo Urbino Galleria delle Marche Urbino

Le siège de Volterra

Puis, le comte de Montefeltre est appelé par Florence pour conduire les armées florentines à l’attaque de Volterra. Que s’était-il passé ?

On venait de découvrir près de Volterra des mines très riches en alun, cette pierre utilisée pour la fixation des couleurs en teinturerie, base de l’industrie et de la richesse florentine (voir l’article sur ce Blog Aux sources de la richesse de Florence). Quelques associés dont un certain Benuccio Capacci de Sienne, chevalier de Malte, quelques Florentins et quelques Volterrans, en avaient obtenu la concession. Les fouilles entreprises permettaient d’envisager des résultats magnifiques. De sorte que les Volterrans avaient vite regretté d’avoir donné à une compagnie privée une concession si riche de promesses, au lieu de l’exploiter eux-mêmes. Les Volterrans cherchaient donc à revenir sur leur décision et émettaient mille objections auprès des Conseils de ville de Volterra et de Florence.

Car Volterra dépendait théoriquement de Florence mais avait de fait, conquis son indépendance et s’administrait comme une petite république. La jeunesse Volterrane avait mené alors plusieurs manifestations, dont l’une conduisit à occuper le chantier : des menaces de mort furent portées contre Benuccio qui fut contraint de s’enfuir à Florence. Aussitôt Florence prit le parti de défendre bec et ongles les intérêts de Benuccio car, au lieu d’un intéressement indirect sur une concession partielle et sans doute temporaire, l’enjeu était désormais de s’approprier la totalité des mines de Volterra.

Dans l’allégresse, la république avait donc levé une armée de douze mille hommes dont 2 000 cavaliers et un gros train d’artillerie. Pour cette armée, il fallait un commandant : on avait appelé le comte de Montefeltre. La ligue ayant été consolidée, l’armée comprenait des contingents expédiés par Milan, Florence et Rome. Federico s’installe avec son armée à 4 km environ de Volterra. Les défenseurs de la cité comptaient sur leurs murailles et un escarpement rocheux impressionnant, qui limitait les assauts d’un seul côté. Ils avaient en outre recruté deux condottieres pour assurer la conduite des opérations.

Les premières opérations conduites par Federico, alternent stratagèmes et coups de main qui introduisent un sérieux flottement dans la défense. Les deux condottieres qui avaient signé avec Volterra, se retirent avec armes et bagages. Dès lors, l’avis unanime est que la chute de la ville est une question de jours. Il se livre alors à un bombardement systématique des murs sur une partie qui lui paraît plus faible que les autres et parvient au bout de vingt jours à provoquer un éboulement. Pour accéder à cette zone soumise au tir des canons depuis la forteresse, il décide de conduire une mine qu’il fait creuser jusque sous les murs. Arrivé à ce point il commence à construire sa mine, ce qui épouvante les Volterrans qui ne savent pas comment s’y opposer.

Ils viennent donc demander à se rendre, pour éviter le sac de la ville par les soldats. Mais le comte de Montefeltre les oriente sur les commissaires de Florence qui les invitent à aller voir Laurent de Médicis à Florence. Ce dernier accepte la reddition en préservant les biens et les personnes, à la condition qu’elle soit immédiate, sans réserve et sans aucune résistance.

De retour à Volterra, le conseil de ville donne son accord et il est convenu, secrètement avec Federico qu’une fraction de l’avant-garde Florentine serait autorisée à entrer dans la ville entre trois et quatre heures du matin.

Mais les mercenaires des deux armées se rendent bien compte que quelque chose est en train de se passer qui risque de les priver du sac de la ville, qu’ils estiment leur récompense obligatoire. Ils postent donc des espions. Aux premiers pas que font les assiégeants pour aller vers Volterra, les mercenaires se lèvent en criant : « Aux armes, aux armes » ! de sorte que la troupe de l’avant-garde croit être attaquée. Federico envoie ses troupes charger les excités. Mais ces derniers se ruent alors sur les murs qui ne sont plus défendus et les mercenaires des deux côtés s’adressent des signes d’intelligence pour monter à l’assaut.

Et d’un seul coup, c’est le raz-de-marée de tous les mercenaires des deux armées, Florentine et Volterrane, qui se ruent pour être les premiers à piller. La population, épouvantée, se réfugie dans les églises : les maisons sont saccagées, pillées, leurs défenseurs sont massacrés, les femmes immédiatement violées.

Il est devenu impossible d’arrêter les pillages et les soldats réguliers murmurent de ne pas être autorisés à participer au pillage.

Le général en chef est furieux : il avise les deux mercenaires qui s’étaient enfuis de Volterra et qui participaient maintenant au pillage. Il les fait arrêter et pendre séance tenante sur la place de Volterra ce qui suscite un ralentissement du pillage. Alors, suivi de ses hommes, le comte va passer toute la journée à essayer de sauver les habitants de Volterra et à préserver les femmes et les enfants qui sont rassemblés dans les églises. Au soir, le calme est revenu. Mais le mal est fait. La ville ne se remettra jamais de ce sac.

A la nouvelle de la prise de Volterra, tout Florence se lève et fait une lieue pour accueillir le vainqueur qu’elle porte ensuite en triomphe jusqu’à la place de la Seigneurie jonchée de fleurs et couvertes de tapisseries qui tombent des fenêtres. Laurent et Julien de Médicis se détachent alors pour venir offrir au héros un casque d’or et d’argent, serti de pierres précieuses. On lui ajoute des cadeaux de prix, un cheval richement harnaché et des vases remplis de lingots d’or et d’argent. Puis on le conduit au festin préparé en son honneur et la fête va se poursuivre toute la soirée. Ce jour-là, Florence promet une amitié éternelle au comte de Montefeltre.

Laurent de Medicis Georgio Vasari Galerie des Offices Florence

A peine retombée l’ivresse de la victoire, un messager rompu vient informer le comte que Battista Sforza, son épouse, se trouve à l’article de la mort. Il reprend la route immédiatement et arrive à Urbain à temps pour lui faire un dernier adieu. Elle meurt le 6 juillet 1472. Ses obsèques solennelles n’auront lieu que le 17 août, le temps qu’arrivent à Urbin les trente-trois ambassades expédiées par tous les Etats d’Italie. Plus de six cents gentilshommes marchent en tête du cortège, précédés de trois-cent-huit ecclésiastiques. C’est dire le prestige atteint par le comte de Montefeltre en Italie.

Francesco Laurana Battista Sforza Museo del Bargello Florence

Duc d’Urbin et Gonfalonier de l’Eglise

En 1474, Sixte IV, son ami de toujours, décide de lui accorder le titre de duc d’Urbin. Le titre de duc avait été précédemment donné brièvement à son demi-frère, l’année de son avènement, mais il avait disparu avec lui. Le 20 août 1474, le futur duc fait son entrée à Rome à la tête de 2 000 cavaliers.

Le lendemain matin, vêtu de drap d’or et d’un manteau doré, il s’achemine vers Saint-Pierre pour venir à la rencontre du pape. Il escorte le pape jusqu’à son trône dans l’église et s’assoit juste au-dessous des cardinaux. Au moment du Gloria, les deux neveux du pape, Giovanni della Rovere et Girolamo Riario viennent le conduire aux pieds du pape pour le faire chevalier de Saint-Pierre. Le pape lui remet alors l’épée de Saint-Pierre que le cardinal Orsini lui attache derrière le dos tandis que les neveux du pape lui accrochent les éperons d’or.

Fresque de Melozzo da Forli Nomination par Sixte IV de Platina comme Préfet de la Bibliothèque vaticane. Giovanni della Rovere est le personnage en rouge adosssé à la colonne à gauche et Girolamo Riario est en bleu à cpté de lui Pinacothèque Vaticane

Puis, juste avant l’Evangile, deux jeunes cardinaux-diacres viennent le chercher pour le conduire dans la sacristie où il échange son manteau doré contre la robe ducale faite du même tissu et, après l’Evangile, on le conduit devant le pape, qui lui met au cou une chaîne d’or et lui pose sur la tête le bonnet ducal en pain de sucre avec les oreillons tombants, liserés de perles et, dans la main, un sceptre d’argent, insignes de sa nouvelle dignité. Après le serment au pape et à l’Eglise, le duc s’agenouille devant le Saint-Père pour baiser les pieds du Pontife qui le relève et l’embrasse.

Enfin, le pape lui remet à la fin de l’office, deux drapeaux, l’un de Gonfalonier de l’Eglise et l’autre de chef de la nouvelle ligue. Dans la foulée, deux mariages sont célébrés entre des parents de Sixte IV et les filles du duc d’Urbin : Giovanni della Rovere épouse Giovanna de Montefeltre tandis qu’Agnesina épouse Fabrizio Colonna, dont elle devait avoir une fille, la célèbre Vittoria Colonna (voir l’article sur ce Blog sur La divine marquise Vittoria Colonna : la poésie et la foi).

Dans l’automne de la même année 1474, le roi d’Angleterre, Edouard IV confère au duc d’Urbin, l’Ordre de la Jarretière, en remplacement de Lord Montjoy ce qui donne lieu à une cérémonie d’investiture à Grottaferrata et l’expédition d’une ambassade Urbinate en Angleterre. Le royaume de Naples qui venait de créer son ordre de l’Hermine, voudra que le duc d’Urbin en soit l’un des premiers chevaliers. Le pape même, souhaitera lui donner la Rose d’or. La renommée du duc d’Urbin est devenue européenne.

Au fils de son meilleur ennemi, Roberto Malatesta, bientôt confirmé par Sixte IV dans sa petite principauté de Rimini, le comte de Montefeltre offre sa fille Isabella. en mariage, Les noces seront célébrées en 1478.

Roberto Malatesta Le louvre Eusebio da Caravagio

Puis, le duc reprend le chemin de la guerre. Cette fois-ci, malgré les promesses d’amitié éternelle, c’est une guerre contre Florence qu’il doit conduire. Après l’épisode de la conjuration des Pazzi (voir l’article sur ce Blog sur La prise de pouvoir des Médicis), soutenue par le pape Sixte IV, qui aboutit à l’assassinat de Julien de Médicis, le cardinal Riario, un neveu de Sixte IV est emprisonné. Le pape a décidé de lancer une armée contre Florence qu’il confie au duc d’Urbin.

Le duc s’empare d’une série de forteresses et de celle de Monte-Sansovino, qui est mise à sac. Mécontent du partage effectué au moment du sac, Roberto Malatesta quitte l’armée du pape pour rejoindre celle de Florence qui vient d’être renforcée par des contingents venus de Venise et de Milan. Le grand condottiere était précédé de sa réputation. Les armées coalisées de Venise, de Milan et de Florence ne tiennent absolument pas à l’affronter. Les opérations réalisées sont alors très curieuses. Des objectifs militaires sont assignés aux troupes coalisées le plus loin possible du duc d’Urbin : on fait appel à ce dernier pour redresser la situation et récupérer des villes prises. Puis c’est un autre objectif, etc… Il s’agit pour les coalisés, surtout, de ne pas affronter directement le duc d’Urbin.

L’armée Florentine s’était retranchée du côté de Poggio Imperiale, près de San Giminiano. Le duc d’Urbin décide d’attaquer le 7 septembre 1479 bien décidé à enlever les défenses et à obliger l’adversaire à se battre. Mais quand les Florentins voient apparaître la charge de la cavalerie légère de Montefeltre, c’est la panique. Toute l’armée s’enfuie, abandonnant chariots, munitions et artillerie, dira Machiavel.

Les soldats, enivrés de ce succès, veulent marcher sur Florence et la mettre à sac. Mais le duc d’Urbin qui sait qu’il peut avoir besoin de Florence plus tard, est plus circonspect. Il préfère employer ses soldats à prendre des places fortes secondaires, qui sont mises à sac pour occuper ses troupes. Après trois mois de siège, San-Giminiano tombe entre les mains du duc d’Urbin. Laurent de Médicis décide alors de jeter l’éponge. Il va tenter une manœuvre diplomatique auprès du royaume napolitain, qui aboutit à la paix, signée le 24 mars 1480.

La défense de Ferrare et la mort

A la fin de l’année 1481, le duc est à Urbino lorsqu’il reçoit la visite de Girolamo Riario, l’époux de Caterina Sforza (voir sur ce Blog l’article Caterina Sforza l’indomptable lionne de Forli). Ce personnage arriviste souhaite se tailler une principauté dans les Etats de l’Eglise. Il a jeté son dévolu sur Ferrare. Il vient demander au duc d’Urbin de l’aider dans son entreprise. Le jeune Riario était chargé de le débaucher du service de Naples avec 80 000 ducats d’or. Le vieux condottiere refuse tout net de salir sa réputation de fidélité pour de l’argent. Girolamo repart très mécontent.

Il croit nécessaire d’écrire au pape pour l’appeler à l’union des princes d’Italie pour lutter contre les Turcs. Il se déclare prêt à offrir sa vie pour la croisade. Mais Sixte IV ne l’entend pas de cette oreille. Ce qui l’intéresse, c’est de placer ses neveux. Il est prêt pour cela à bouleverser l’Italie. Il reçoit très mal la remontrance du duc d’Urbin et décide de se passer de lui et de confier la tâche à Roberto Malatesta. Mais Ferrare et ses alliés, Mantoue, Milan, Florence et Naples, viennent alors trouver le vieux condottiere pour lui proposer de prendre la tête des opérations. On lui offre 165 000 ducats d’or pour trois ans, dont 45 000 à titre personnel. Le vieux duc accepte, à la condition expresse de ne pas entrer en guerre directement contre le pape. L’engagement est signé le 17 avril 1482. A la fin du mois d’avril, il quitte Urbino.

Pour la dernière fois de sa vie, il est accompagné par ses serviteurs, ses artistes, ses architectes, tout le petit monde de sa cour. Sentent-ils qu’ils ne le reverront plus ?

Pendant des mois, la petite armée de Federico tire par-dessus le Po sur celle de Sanseverino, qui dirige les Vénitiens. Personne ne fait le premier pas car les forces du duc d’Urbin sont insuffisantes. Quand, enfin, il reçoit les renforts demandés et qu’il est prêt à engager l’offensive, un nouvel ennemi a fait son apparition, avec les chaleurs de l’été, la malaria ! La maladie touche également les deux armées et elle fait des ravages. Le duc d’Urbin tombe malade à son tour et doit quitter les opérations, accueilli par le duc de Ferrare dans une chambre de son palais. Aux premiers jours de septembre 1482, l’état du duc est devenu désespéré. Il remet ses pouvoirs à Giulio Orsini, met la dernière main à son testament et à sa succession.

Federico de Montefeltre, duc d’Urbin, mourut le 10 septembre 1482.

Federico da Montefeltro . Domenico Rosselli Bas relief Museo dell Bargello Crédit photo Fondation Federico Zeri

________________________________________________

[i] Cet article est issu du livre de Robert de la Sizeranne Le vertueux condottiere Federigo de Montefeltro comte de Montefeltro 1422-1482 chez Hachette sans doute dans les années 1920 quoiqu’aucune date ne figure sur l’édition scannérisée par le site GALLICA-BNF.

[…] Section II Le condottiere invaincu […]